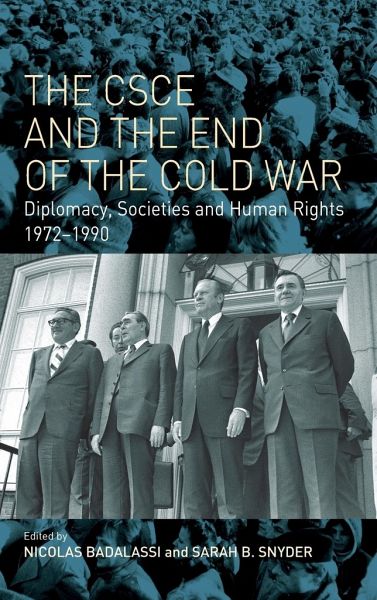

The CSCE and the End of the Cold War

Diplomacy, Societies and Human Rights, 1972-1990

Herausgeber: Badalassi, Nicolas; Snyder, Sarah B.

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

145,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

73 °P sammeln!

Since its inception over forty years ago, the Conference on Security and Cooperation in Europe has been met with political and historical controversies. While it's known today as a significant contributor to the end of the Cold War, The CSCE and the End of the Cold War revisits some of the most fascinating questions in Cold War historiography.