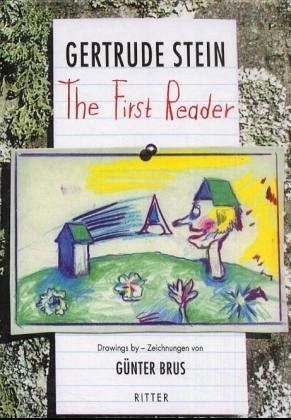

The First Reader

Drei Theaterstücke

Übersetzung: Dreasner, Ulrike;Zeichnungen: Brus, Günter

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

23,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine Hörschule und ein Sprachspielbuch voller Lektionen aus Reimen, Balladen, Theaterstücken und Miniromanen, ein Buch aus Etüden zum Lesen und Lauschen - eine Anleitung, das Wundern über Sprache, Klang und Bedeutung wiederzuentdecken.Ein Buch surrealer Szenen, gebaut auf den Zusammenhängen und Ordnungen der Wörter, in einer iterativ gleitenden, assoziierenden, komischen, anspielungsreichen Sprache - ein Buch von Gertrude Stein. Für Kinder. Und Erwachsene, die lachen können wie Kinder über unsere Regeln, Dramen und die Sprache, die wir zu beidem brauchen. Die mit Willie Caesar W's suc...

Eine Hörschule und ein Sprachspielbuch voller Lektionen aus Reimen, Balladen, Theaterstücken und Miniromanen, ein Buch aus Etüden zum Lesen und Lauschen - eine Anleitung, das Wundern über Sprache, Klang und Bedeutung wiederzuentdecken.Ein Buch surrealer Szenen, gebaut auf den Zusammenhängen und Ordnungen der Wörter, in einer iterativ gleitenden, assoziierenden, komischen, anspielungsreichen Sprache - ein Buch von Gertrude Stein. Für Kinder. Und Erwachsene, die lachen können wie Kinder über unsere Regeln, Dramen und die Sprache, die wir zu beidem brauchen. Die mit Willie Caesar W's suchen gehen und von der Mauer fallen können, die Ballade der kleinen Vögel hören wollen oder aus einem Brombeerbusch gerettet worden sind. Ein Buch für alle, die entdecken wollen, was Lesen wirklich heißt: unterscheiden lernen. Wahrnehmen, fragen und lachen können über die Welt. Die es hier, noch einmal, lernen wollen.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.