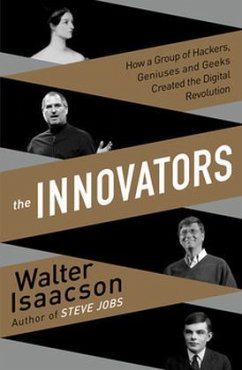

Following his blockbuster biography of Steve Jobs, The Innovatorsis Walter Isaacson's story of the people who created the computer and the Internet. It is destined to be the standard history of the digital revolution and a guide to how innovation really works.

What talents allowed certain inventors and entrepreneurs to turn their disruptive ideas into realities? What led to their creative leaps? Why did some succeed and others fail?

In his exciting saga, Isaacson begins with Ada Lovelace, Lord Byron's daughter, who pioneered computer programming in the 1840s. He then explores the fascinating personalities that created our current digital revolution, such as Vannevar Bush, Alan Turing, John von Neumann, J.C.R. Licklider, Doug Engelbart, Robert Noyce, Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, Tim Berners-Lee and Larry Page.

This is the story of how their minds worked and what made them so creative. It's also a narrative of how their ability to collaborate and master the art of teamwork made them even more creative.

For an era that seeks to foster innovation, creativity and teamwork, this book shows how they actually happen.

What talents allowed certain inventors and entrepreneurs to turn their disruptive ideas into realities? What led to their creative leaps? Why did some succeed and others fail?

In his exciting saga, Isaacson begins with Ada Lovelace, Lord Byron's daughter, who pioneered computer programming in the 1840s. He then explores the fascinating personalities that created our current digital revolution, such as Vannevar Bush, Alan Turing, John von Neumann, J.C.R. Licklider, Doug Engelbart, Robert Noyce, Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, Tim Berners-Lee and Larry Page.

This is the story of how their minds worked and what made them so creative. It's also a narrative of how their ability to collaborate and master the art of teamwork made them even more creative.

For an era that seeks to foster innovation, creativity and teamwork, this book shows how they actually happen.

Walter Isaacson stellt große Figuren der Computergeschichte vor und denkt darüber nach, wie weiterhin Innovation gelingen kann. Und nebenbei betreibt er Imagepolitur für das Silicon Valley.

Walter Isaacson, offizieller Biograph von Steve Jobs, ist Mitglied eines exklusiven Zirkels von Journalisten und Autoren, die direkten Zugang zum Spitzenpersonal des Silicon Valley haben. Wenn er sich an einem historischen Abriss der IT-Innovationsgeschichte versucht, dann wird damit ein offiziöses Außenbild einer Branche konstruiert, die in den letzten Jahren weniger durch bahnbrechende Innovationen, sondern eher durch Datenskandale wie bei Cambridge Analytica und Facebook, bedenkliche weltweite Monopolbildung oder Steueroptimierungen aufgefallen ist.

Es ist also ein guter Zeitpunkt, das Selbstverständnis des wichtigsten amerikanischen Industriezweigs wieder frisch zu kalibrieren. Isaacson vermerkt bereits im Vorwort, er habe das Buch geschrieben, damit seine Leser konkrete Lehren aus der IT-Geschichte ziehen können. Ihn interessiert, welche individuellen und organisatorischen Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Innovationen entstehen und zur Produktreife gebracht werden können.

Der Zeitraum, den Isaacson betrachtet, reicht vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, als Charles Babbage und Ada Lovelace am "Difference Engine" arbeiteten, bis zur Erfindung von Google. Entwicklungen außerhalb des angloamerikanischen Sprachraums werden dabei bestenfalls gestreift, im Verlauf des Texts engt sich der Blick bedauerlicherweise immer weiter aufs Silicon Valley ein. Wer seine brillanten IT-Erfindungen außerhalb des amerikanischen Mainstreams gemacht hat, wie etwa die beiden Briten Sophie Wilson und Steve Furber, deren ARM-Architektur Basis für die Prozessoren in jedem Smartphone ist, bleibt tendenziell außen vor; über Tim Berners-Lee, den Erfinder des World Wide Web, ließ sich freilich dann doch nicht hinwegsehen.

Die Geschichten, die Walter Isaacson erzählt, sind nicht neu, sie müssen es auch nicht sein. Bemerkenswert sind die Gewichtungen, die er in seiner Analyse vornimmt. Besonders in der ersten Hälfte des Buchs konzentriert er sich stark auf die Beiträge der weiblichen Akteure zu den behandelten Innovationen. Dabei gelingt es ihm, die Arbeiten von Ada Lovelace, Grace Hopper und der "ENIAC-Frauen" - exemplarisch für sie beschreibt er den Werdegang von Jean Jennings - adäquat zur Geltung zu bringen, indem er sie ohne jede Sonderbehandlung gleichberechtigt in das von ihm gesponnene Netz von Einzelerfindern und Institutionen einwebt.

Während Lovelace und Hopper der Oberschicht angehörten, stehen Jean Jennings und ihre Kolleginnen, die den Großrechner ENIAC programmierten, für die Lebensperspektiven, die die neuen Technologien auch Frauen aus der bürgerlichen Mittelschicht jenseits der tradierten Frauenberufe eröffneten.

Männer, so zeichnet Isaacson nach, hätten die Bedeutung der Software gegenüber der Hardware sehr lange vernachlässigt, was erst Freiräume für Programmiererinnen und dann schließlich für Bill Gates' Business-Pläne eröffnet habe.

Entgegen der noch bis zur Wirtschaftskrise 2008 dominanten "kalifornischen Ideologie", die das disruptiv-geniale Individuum und den Self-made-Entrepreneur absolut setzte, betont Isaacson in seinen Fallbeispielen die entscheidende Rolle der Finanzierung zahlreicher grundlegender Projekte durch staatliche Institutionen oder Universitäten. Auch die PDP-10, auf der Bill Gates und Paul Allen ihren ersten BASIC-Interpreter programmierten, war vom Verteidigungsministerium finanziert. Er vergisst darüber zwar nicht, die wichtigen Beiträge privater Risikokapitalgeber ins richtige Licht zu stellen, aber was die hohe Relevanz staatlich finanzierter Grundlagenforschung auch für die Privatwirtschaft betrifft, so argumentiert er ähnlich wie die Ökonomin Mariana Mazzucato in ihrem Buch "The Entrepreneurial State" (2011).

Im dritten Spannungsfeld, das Isaacson anvisiert, nämlich zwischen den hervorstechenden genialen Akteuren und den zahllosen anonymen "Organization Men", navigiert er weniger souverän. Er betont zwar, ebenso wie viele seiner Kronzeugen, dass ohne die tägliche Arbeit vieler Menschen, die keine Anwartschaft auf das Etikett "Genie" haben, in Unternehmen und Universitäten keine komplexen technischen Systeme entstehen können. Seine Erzählung braucht aber die Damen der Gesellschaft mit einer gewissen Vorliebe für formale Logik, die irren Professoren, die kühlen und die wahnsinnigen Gründer.

Aus dem Fluss solcher Erzählungen sedimentiert nun einmal das, was gerne als "Geschichte" behandelt wird. Ist eine Institution erfolgreich, wird auch sie personalisiert: Das MIT, die Bell Labs, das Xerox PARC haben ihre eigenen Genie-Eigenschaften, eine bestimmte Architektur, ein Flair, eine Persönlichkeit. Das Team hat seine Berechtigung, weil es logistische Unterstützung für das Genie bereitstellt: "Visionäre, denen solche Teams abgehen, enden allzu oft als Fußnoten der Geschichte."

Isaacson schreibt, vielleicht ohne es zu wollen, gegen den aktuellen Zeitgeist in Politik und Wirtschaft an. Kooperation ist für ihn wichtiger als Konkurrenz. Wahrhaft große Erfindungen könnten, so argumentiert er im Rückgriff auf die Schriften von Ada Lovelace, nur aus einer Synthese von Kunst, Geisteswissenschaft und Technik hervorgehen - und aus dem gegenseitigen Respekt der Akteure in diesen Disziplinen füreinander. Investitionen in die technischen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer allein werden in seinen Augen nicht zu großen Innovationen führen.

Isaacson unterstreicht auch die Bedeutung guten Managements, das im richtigen Moment lockerlässt, um später gute Optionen für richtige Entscheidungen zu haben. Denn bei allen Unsicherheiten und Zufällen, von denen die technische Entwicklungsgeschichte gezeichnet ist, gilt für ihn, dass autoritäre Führung ein garantierter Innovationskiller ist, weil sie notwendige Freiräume, Unschärfen und Divergenzen nicht zulässt.

Das lässt sich am besten im Kontrast zweier von Isaacson porträtierter Führungspersönlichkeiten nachzeichnen, die einander in Sachen Brillanz, Eitelkeit und Paranoia nicht nachstanden.

Während Transistorenpionier William Shockley seine Firma mit Mikromanagement und Geltungssucht an die Wand fuhr, schaffte es der ebenfalls nicht ganz unbescheidene Steve Jobs, seine jeweilige Mission derart in seine Teams zu implantieren, dass diese seine Obsession zu ihrer eigenen machten und damit seine Stärken multiplizierten. Isaacsons Folgerung lautet: "Die produktivsten Teams waren solche, die Leute mit einer großen Bandbreite an Fachwissen und -können vereinten."

Zu Isaacsons implizitem Fazit gehört auch, dass das Silicon Valley sich wieder auf seine ursprünglichen Stärken zurückbesinnen sollte, wenn es weiter erfolgreich sein will. Mark Zuckerberg kommt in dem ganzen Buch nur ein einziges Mal in einem Nebensatz vor, während den Google-Gründern ein eigener, sehr wohlwollender Abschnitt gewidmet ist.

Wer sich in der Computergeschichte bereits umgesehen hat, wird in "The Innovators" nicht viel Neues finden. Der Wert des Buchs liegt vor allem in der spannenden Verdichtung der Fallbeispiele, die diese vergleichbar machen und den Leser zu eigenen Schlussfolgerungen und Übertragungen auf die eigene Arbeitssituation ermuntert.

GÜNTER HACK

Walter Isaacson: "The Innovators". Die Vordenker der digitalen Revolution von Ada Lovelace bis Steve Jobs. A.d. Engl. von Susanne Kuhlmann-Krieg. C. Bertelsmann Verlag, München 2018. 640 S., geb., 26,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main