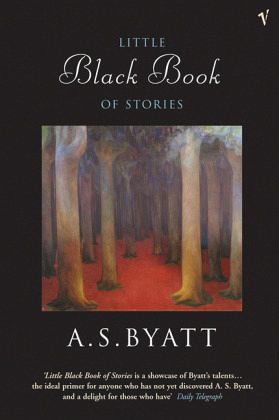

The Little Black Book of Stories

PAYBACK Punkte

11 °P sammeln!

Leaves rustle underfoot in a dark wood: two middle-aged women walk into a forest, as they did when they were girls, confronting their fears and memories and the strange thing they saw in their childhood - or thought they saw - so long ago.