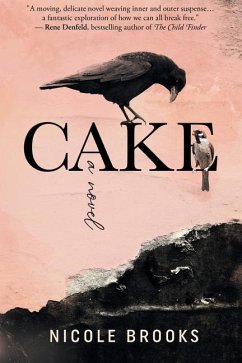

The Particular Sadness of Lemon Cake

The heartwarming Richard and Judy Book Club favourite

PAYBACK Punkte

8 °P sammeln!

_______________________________ On the eve of her ninth birthday, Rose Edelstein bites into her mother's homemade lemon-chocolate cake and discovers she has a magical gift: she can taste her mother's emotions in the slice. All at once her cheerful, can-do mother tastes of despair and desperation. Suddenly, and for the rest of her life, food becomes perilous. Anything can be revealed at any meal. Rose's gift forces her to confront the truth behind her family's emotions - her mother's sadness, her father's detachment and her brother's clash with the world. But as Rose grows up, she learns that t...

_______________________________ On the eve of her ninth birthday, Rose Edelstein bites into her mother's homemade lemon-chocolate cake and discovers she has a magical gift: she can taste her mother's emotions in the slice. All at once her cheerful, can-do mother tastes of despair and desperation. Suddenly, and for the rest of her life, food becomes perilous. Anything can be revealed at any meal. Rose's gift forces her to confront the truth behind her family's emotions - her mother's sadness, her father's detachment and her brother's clash with the world. But as Rose grows up, she learns that there are some secrets even her taste buds cannot discern. The Particular Sadness of Lemon Cake is about the pain of loving those whom you know too much about, and the secrets that exist within every family. At once profound, funny, wise and sad, this is a novel to savour. _______________________________ Now available to preorder: Aimee Bender's new novel, The Butterfly Lampshade