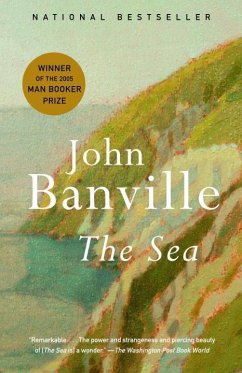

In this luminous new novel about love, loss, and the unpredictable power of memory, John Banville introduces us to Max Morden, a middle-aged Irishman who has gone back to the seaside town where he spent his summer holidays as a child to cope with the recent loss of his wife. It is also a return to the place where he met the Graces, the well-heeled family with whom he experienced the strange suddenness of both love and death for the first time. What Max comes to understand about the past, and about its indelible effects on him, is at the center of this elegiac, gorgeously written novel - among the finest we have had from this masterful writer.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein Orkan in der Streichholzschachtel: John Banvilles meisterhafter Roman "Die See" / Von Michael Maar

Zwei Ziele verfolgt der irische Autor John Banville mit seinen Büchern: Er will den Leser erfreuen und ihn terrorisieren. Für "Die See", seinen vierzehnten Roman, hat Banville den begehrten Man-Booker-Preis erhalten.

In einer Pension an der Irischen See ziehen die zwei älteren Herren, die als Dauergäste übriggeblieben sind, nach dem Abendessen rituell in die herbstklamme Stube mit dem Fernseher. Schweigend betrachten sie eine Sendung über die Wunder der Serengeti. Der Erzähler denkt über die Elefantenherde nach, die über den Bildschirm wogt. Was für herrliche Tiere, sagt er sich, Bindeglieder zu einer Zeit, als Behemots, die sogar noch größer waren, durch die Wälder rumorten. Ihrem Wesen nach sind sie melancholisch, äußerlich aber scheinen sie sich über uns zu amüsieren. Sie traben friedlich in einer Reihe, und jeder hat die Rüsselspitze sanft um das lächerliche Schweineschwänzchen seines vor ihm gehenden Vetters geschlungen. Die Jungen, die behaarter sind als ihre älteren Verwandten, trotten zufrieden zwischen den Beinen ihrer Mütter dahin. Diese traurigen, wissenden kleinen Augen - fährt der Erzähler fort in seinem inneren Monolog - laden einen geradezu ein, nach der Donnerbüchse zu greifen.

Wie bitte? Was hat er da gerade gesagt? Aber es war kein Lapsus, sondern der Anfang einer sengenden Suada: "Ja, ihnen dort eine Kugel hineinzujagen, dort oder in eines der riesigen, absurd schlabbernden Ohren. Ja, ja, alle wilden Tiere vernichten, sie abschlagen vom Baum des Lebens, bis nur mehr der Stumpf stehenbleibt, und dann auch noch an den zärtlich die Axt anlegen. Alles niedermachen."

Betretene Stille. Ähnlich der allenfalls von Murren gestörten Stille, die herrschte, als im letzten Jahr bekanntgegeben wurde, wer die bedeutendste englische Romanauszeichnung, den Man Booker Prize, gewonnen hatte. Die Zunft war unzufrieden, nein, sie war schockiert. Der Herausgeber des "Independent" erklärte, es sei die verheerendste Wahl in sechsunddreißig Jahren gewesen. Ausgerechnet der irische Ziseleur, der seine mühsam erworbene Bildung vor sich hertrug und durch Zähigkeit wettzumachen suchte, was ihm an Frische und Plot-Freude fehlte. Und diese Arroganz dabei!

Von John Banville kann man vieles sagen, nur eines nicht: daß er beliebt sei. Bei den Kollegen geriet er in Verruf, als er nicht davor zurückschreckte, den Roman eines Booker-Konkurrenten, "Saturday" von Ian McEwan, zu schlachten oder doch zärtlich die Axt an ihn zu legen. Das mache man nicht, meinten viele aus der Branche und verschafften ihrem Groll in Leserbriefen Luft. Banville ließ sich davon nicht beeindrucken. In seiner Dankesrede für den Preis, den er für seinen vierzehnten Roman endlich bekommen hatte, stellte er fest - über das Mienenspiel seiner Mitkandidaten Ishiguro und Barnes ist nichts überliefert -, mit seinem Buch habe die Jury endlich ein Kunstwerk prämiert. Aufgefordert, sich zu seinem Ruf der Arroganz zu äußern, zuckt Banville nicht nur mit den Achseln, er bestätigt ihn. Nur gegen das Klischee, seine Prosa sei kalt, wehrt er sich: Sie sei geradezu peinlich emotional und voller Ängste und Schmerz. Kunst sei nie etwas anderes als Wundverband. Und als sein Ziel erklärt er zweierlei: den Leser zu erfreuen und ihn zu terrorisieren.

Beides gelingt ihm in höchsten Graden in seinem letzten Roman "Die See". Der Held Max Morden, der vage an einer Bonnard-Monographie schreibt, flüchtet nach dem Krebstod seiner Frau in eine Pension an dem Strand, an dem er als Kind seine Ferien verbracht und seine Initiation in die dämonische Götterwelt erfahren hat. Er blickt auf seine Ehe zurück, auf das letzte grausame Jahr, auf das Verhältnis zu seiner Tochter, auf seine triste Kindheit und seine erste Liebe am Strand. Einnehmend ist er dabei nicht, der misanthropische Witwer, der in der Gegenwart von Kindern spürt, wie der Gilles de Rais in ihm an die Oberfläche tritt; der den Elefanten zwischen die Augen oder wenigstens in die Ohren schießen will und der um so schärfer auf die physischen Schwächen der andern blickt, je wehleidiger er seine eigenen Altersflecken oder die Adernbildung auf seiner Nase beäugt. Das Wort "Held" ist überhaupt nur eine Floskel in seinem Fall. Max Morden ist ungefähr so ein Scheusal wie sein Schöpfer, aus den Augen der Verächter gesehen. Anders als Max Morden ist Banville aber kein vager Künstler, sondern ein rigoroser. Und einer, vor dessen Größe und Kraft die Verächter ganz kleinlich wirken und seltsam zusammenschnurren.

They departed, the gods, on the day of the strange tide. Man merkt mit dem ersten Satz, den man laut lesen muß, daß es hier jemand ernst meint mit der Sprache und der Musik. Jeder Satz dieses Buches ist klanglich und rhythmisch durchgeformt, wovon die fast schlackenlose Übersetzung Christa Schuenkes immerhin einen Eindruck vermitteln kann. Banville ist berühmt für die Fülle seiner Bilder und Details: die Wellen, die eifrig herangetrappelt kommen, um gleich wieder den Rückzug anzutreten wie eine Schar von zwar neugierigen, aber dabei auch furchtsamen Mäusen; der Wind über dem Meer, der die Wasseroberfläche in scharf gezackte, metallisch blitzende Splitter zerfetzt; der abkühlende Motor, der mißbilligend mit der Zunge schnalzt. Seine Prosa ist auf der Molekularebene ebenso meisterhaft wie als große Form. Meisterhaft sind das Spiel der Assonanzen und die Kunst des Beiworts (man lese, wie er die Augen von Teddybären beschreibt); meisterhaft ist das wellenartige Gleiten zwischen vier oder fünf Zeitschichten, die durch den medusenhaften Erzähler strömen; meisterhaft ist das Plot-Mobile von japanischer Anmut und Raffinesse.

"Sie sind gegangen, die Götter, am Tag dieser eigentümlichen Flut." Daß dieser erste Satz schon das überraschende Ende verkapselt, zeigt sich erst im letzten Kapitel; wie man überhaupt erst bei der zweiten Lektüre merkt, daß die Pünktchen schon alle verstreut waren, die im Finale durch den Schwung einer Linie verbunden werden. Es gibt kein blindes und kaum ein myopes Motiv in diesem Buch, dessen Komposition so kunstvoll sein muß, weil es so viel Schreckliches zu bändigen hat. Aber "schrecklich" ist als Wort noch fast zu schwach für das Dunkle, ja Finstere dieses in seiner Kunst so hell strahlenden todtraurigen Werks.

Banville erfreut den Leser auf jeder Seite, aber er terrorisiert ihn auch. Unvergeßlich die Szene, in der Mordens Frau ihren Befund erfährt: die routinierte Antwort des Arztes auf ihre vorher geübte, scheinforsche Frage, ob sie die Todesstrafe oder "lebenslänglich" bekomme - "So schnell lassen wir Sie nicht fort" -, das Gefühl des Ehemanns, von jetzt an auf einem anderen Planeten zu leben und mit seiner Frau ein unsagbar schmutziges und tiefste Verlegenheit auslösendes Geheimnis zu teilen; die Nächte neben ihr, in der die Todesangst wie ein Dynamo unaufhörlich kreist; der Schmerz danach, der als Wutanfall gegen diejenige explodiert, die ihn einfach allein in der Misere zurückgelassen hat - all die Nuancen und Ausartungen der Trauer werden in Worte gefaßt, die man so schnell nicht wieder aus der Hirnkammer entlassen kann.

Jedermann sei in der Lage, ein gutes Buch zu schreiben, hat ein Autor einmal erklärt, man müsse nur immer genau bei der Wahrheit bleiben. Nur darum gibt es sowenig gute Bücher, weil jeder irgendwann von dieser inneren Wahrheit abzuweichen und zu mogeln beginnt. Der Nietzsche-Verehrer Banville schont sich sowenig wie seine Hauptfigur. Max Morden beschreibt, wie er im Jahr der Agonie seiner Frau manchmal an der Badezimmertür lauscht, hinter der es auffällig ruhig geworden ist, und in einem heimtückischen Winkel seines Herzens die Hoffnung darauf entdeckt, daß sie ihrem Leiden ein Ende gesetzt und sich in der Wanne ertränkt haben könnte. Wer folgte ihm nach in solche schmutzigen Ecken der Seele?

Die kindliche Heroine des Buchs, die von Max geliebte Chloe, zupft Grashüpfern die Beine ab, zündet sie an und betrachtet ruhig, wie sie im eigenen Fett verbrennen. Ihre Zähne schimmern grünlich, und ihr stummer Zwillingsbruder Myles, unvergeßliche Koboldfigur auch er, hat Schwimmhäute zwischen den Zehen. Max Mordens Begegnung mit dem archaischen Zwillingspaar, das in ein ungeheures Finale waten wird, bildet den Kontrapunkt zum Schmerz um seine verstorbene Frau. Wer glaubt, daß Dämonie allein im Tod wuchert und nicht schon in der ersten Liebe, wird eines Besseren belehrt. Und doch ist die andere Seite dieses Romans, daß er die Göttlichkeit des Eros beschwört. Wie eng er sich mit Thanatos berührt, weiß nicht nur der Kunstgeschichtler Max.

Was sich dahinter abzeichnet, ist etwas Neuplatonisches. Der vage Künstler Max drückt aus, was sein rigoroser Schöpfer insgeheim erstrebt. Das Ziel ist, nicht mehr Fleisch zu sein, sondern durch und durch verwandelt zu werden in den "zarten Stoff des aller Leiden ledigen Geistes" - sprich, in Literatur. Wozu sie dienen kann und wozu sie gut ist, daran erinnert Banvilles Meisterwerk - daran, wie sie das scheußlich Wahre in gebändigt vibrierender Form einfangen und den Orkan in die Streichholzschachtel bannen kann; und daran, mit welcher Wucht er in ihr toben muß.

John Banville: "Die See". Roman. Aus dem Englischen von Christa Schuenke. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006. 218 S., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Remarkable. . . . The power and strangeness and piercing beauty of [ The Sea is] a wonder."

- The Washington Post Book World

"With his fastidious wit and exquisite style, John Banville is the heir to Nabokov. . . . The Sea [is] his best novel so far."- The Sunday Telegraph

" The Sea offers an extraordinary meditation on mortality, grief, death, childhood and memory. . . . Undeniably brilliant." - USA Today

"A gem. . . . [The sea]is a presence on every page, its ceaseless undulations echoing constantly in the cadences of the prose. This novel shouldn't simply be read. It needs to be heard, for its sound is intoxicating. . . . A winning work of art." - The Philadelphia Inquirer

- The Washington Post Book World

"With his fastidious wit and exquisite style, John Banville is the heir to Nabokov. . . . The Sea [is] his best novel so far."- The Sunday Telegraph

" The Sea offers an extraordinary meditation on mortality, grief, death, childhood and memory. . . . Undeniably brilliant." - USA Today

"A gem. . . . [The sea]is a presence on every page, its ceaseless undulations echoing constantly in the cadences of the prose. This novel shouldn't simply be read. It needs to be heard, for its sound is intoxicating. . . . A winning work of art." - The Philadelphia Inquirer