Joshua Ferris führt uns in die Fallen der Netzwelt

Eine Satire darf boshaft sein, verletzend, höflich, taktlos, oberschlau, plump, zynisch, idealistisch, gemäßigt und überdreht. Nur eines darf sie nicht sein: unscharf. Man muss das Thema genau erkennen im Sucher der Sprache, sonst trifft der Schuss nicht. Sonst bleibt am Ende nur, was schon am Anfang im Übermaß da war: ein Haufen Wörter ohne Witz.

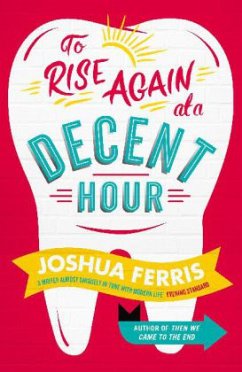

Der Amerikaner Joshua Ferris, geboren 1974, ist vor sieben Jahren mit seinem Erstling "Wir waren unsterblich" bekannt geworden, einer in der Wir-Perspektive geschriebenen Romansatire auf den Alltag in einer Werbeagentur. Drei Jahre später erschien sein zweiter Roman, "Ins Freie", eine ganz anders gestimmte, düster und elegisch grundierte Geschichte über einen New Yorker Anwalt, der von einer rätselhaften Krankheit aus seinem Büro, seiner Familie und seinem Leben gerissen wird. "Ins Freie" war Ferris' Meisterwerk: ein Buch, in dem sich die europäische Tradition des absurden Romans mit jener der "great American novel" kreuzte, in dem das epische Erzählen eine existentialistische Unterströmung bekam. Danach konnte man von diesem Schriftsteller alles erwarten.

"Mein fremdes Leben", Joshua Ferris' drittes Buch, das, mit einigen Vorschusslorbeeren aus Amerika versehen, bei uns herauskommt, ist nun beides, eine in viele Richtungen zielende Satire und das Porträt eines Mannes in einer Lebenskrise. Der Ich-Erzähler, ein Dr. Paul C. O'Rourke, betreibt in Manhattan eine offenbar florierende Zahnarztpraxis, hat aber ansonsten wenig Freude im Leben. Pauls Liebesbeziehung zu seiner Praxisangestellten Connie ist an seiner fehlenden Familientauglichkeit zerbrochen, seine Sozialkontakte tendieren gegen null, und seine liebste Abendbeschäftigung besteht im Anschauen von Spielen der Boston Red Sox, die freilich auch nicht immer der reine Genuss sind. Zudem ist Paul ein bekennender Atheist und Misanthrop, was ihn sowohl aus dem Kreis der Religionen als auch aus dem der Wohltätigkeitsvereine ausschließt, obwohl er sich in früheren Jahren durchaus bemüht hat, in Connies jüdischer Familie Fuß zu fassen, deren Wir-Gefühl und Traditionspflege ihm als Ausweg aus seiner narzisstischen Vereinsamung erschienen.

Eines Tages nun erscheint im Internet eine Website unter Pauls Namen, die sich bald mit allerlei esoterischen Mitteilungen über die Amalekiter, einen biblischen Volksstamm in Palästina, der unter König David und seinen Nachfolgern ausgerottet wurde, und ihre modernen Nachfahren füllt, die sich Ulms nennen und zu denen, wie die rätselhafte Stimme aus dem Netz verkündet, auch unser atheistischer Zahnarzt gehört. Hinter dem digitalen Doppelgänger, der bald auch auf Facebook und Twitter seine Spuren hinterlässt, steckt, wie Paul herausfindet, ein ehemaliger Patient von ihm namens Al Fruhstick, und hinter Fruhstick wiederum verbirgt sich ein gewisser Grant Arthur, ein vom Christen- zum Judentum übergetretener Konvertit, der aus Hass gegen die Religion der Tora eine Sekte gegründet hat, deren Hauptzweck die Relativierung der historischen Opferrolle des jüdischen Volkes zu sein scheint.

Das klingt kompliziert. Und es wird dadurch nicht einfacher, dass Joshua Ferris eine eigene schriftliche Überlieferung der Amalekiter erfindet, die er "Kantavetikel" nennt, und dass er als Parallelfigur zu Paul O'Rourke einen Börsenmillionär namens Pete Mercer einführt, der ebenso wie Paul in die Schlingen und Schliche der Ulms gezogen wird. Es stecken viele Möglichkeiten in dieser Geschichte, eine Satire über die neue Netzgesellschaft, eine Humoreske über die Lebenswelten des jüdischen Mittelstands in New York, eine bittere Farce über die Psychowracks des amerikanischen Arbeitslebens, aber Ferris kann sich für keine davon richtig entscheiden. So springt er mal auf dieses, mal auf jenes Terrain, lässt seinen Helden über seine sexuellen Nöte - "Mösenklemme" nennt es Paul - und über Luthers Antisemitismus räsonieren, flicht philosophische Erwägungen und biblisches Bildungsgut ein und verspielt auf diese Weise das erzählerische Potential, das er mit der Figur des Dr. O'Rourke eröffnet hat. Denn ein Zahnarzt ist ja, wie es gleich am Anfang des Buches heißt, kein gewöhnlicher Mediziner, er hat ein besonderes Verhältnis zu Mündern: zu dem, was aus ihnen herauskommt, und zu dem, was in ihnen steckt. Thomas Pynchon, dessen Einfluss in diesem Roman kaum zu übersehen ist, hätte aus diesem Umstand ein Leitmotiv gemacht, bei Joshua Ferris reicht es nur zu einem Running Gag.

Die Schönheit des Baseballspiels, heißt es gegen Ende dieses von Marcus Ingendaay bis in feinste Nuancen präzise übersetzten Buches, sei "die mähliche Metamorphose des Öden in etwas Unbeschreibliches". Joshua Ferris hat es umgekehrt gemacht. Er hat etwas schwer zu Beschreibendes in etwas ziemlich Ödes verwandelt.

ANDREAS KILB

Joshua Ferris: "Mein fremdes Leben". Roman.

Aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay. Luchterhand Literaturverlag, München 2014. 384 S., geb., 19,99 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

A genuinely funny book. Not funny in the wry-smirk way of so many 'comic' novels. Actually funny Telegraph