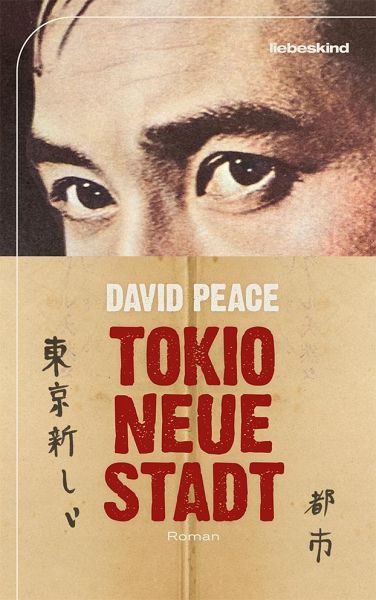

Tokio Neue Stadt / Tokio Trilogie Bd.3

Roman

Übersetzung: Torberg, Peter

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Tokio, 5. Juli 1949. Sadanori Shimoyama, Präsident der Nationalen Japanischen Eisenbahngesellschaft, verschwindet spurlos - einen Tag nachdem er die Entlassung von 30.000 Angestellten verkünden musste. Die amerikanischen Besatzer führen in dem kriegsversehrten, gedemütigten Land umfassende Reformen durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Auf den Straßen herrschen Gewalt und Chaos, die Kommunisten gewinnen an Einfluss, was die Amerikaner mit allen Mitteln verhindern wollen. Detective Harry Sweeney aus der Abteilung für öffentliche Sicherheit leitet die Vermisstensuche, auf direkten Befehl v...

Tokio, 5. Juli 1949. Sadanori Shimoyama, Präsident der Nationalen Japanischen Eisenbahngesellschaft, verschwindet spurlos - einen Tag nachdem er die Entlassung von 30.000 Angestellten verkünden musste. Die amerikanischen Besatzer führen in dem kriegsversehrten, gedemütigten Land umfassende Reformen durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Auf den Straßen herrschen Gewalt und Chaos, die Kommunisten gewinnen an Einfluss, was die Amerikaner mit allen Mitteln verhindern wollen. Detective Harry Sweeney aus der Abteilung für öffentliche Sicherheit leitet die Vermisstensuche, auf direkten Befehl von General MacArthurs Hauptquartier. Doch dann wird der verstümmelte Leichnam Shimoyamas gefunden. Der Präsident der Nationalen Eisenbahngesellschaft wurde von einem Zug überrollt. Hat er Selbstmord begangen, aus Verzweiflung darüber, Abertausend Menschen ins Elend zu stürzen? Oder waren die Kommunisten für seinen Tod verantwortlich? Der Krieg ist vorbei, aber die dunklen Schatten der Vergangenheit werden immer länger ...