Träumen / Min Kamp Bd.5

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

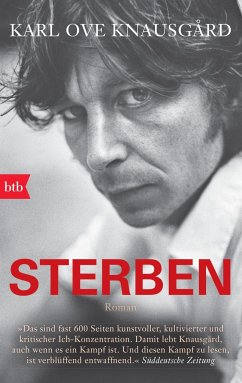

14 Jahre verbrachte Knausgård in Bergen, bevor er aus der norwegischen Küstenstadt regelrecht nach Stockholm floh, als ginge es ins Exil. Es waren Jahre, in denen er so unermüdlich wie erfolglos versuchte, Schriftsteller zu werden, in denen schließlich seine erste Ehe scheiterte, in denen sich Momente kurzer Glückgefühle mit jenen tiefster Selbstverachtung die Hand gaben, in denen sich Demütigungen und Höhenräusche ebenso schnell abwechselten wie selbstzerstörerische Alkoholexzesse und erste künstlerische Erfolge. Dabei hatte es am Anfang so gut ausgesehen, dieses Leben in Bergen. D...

14 Jahre verbrachte Knausgård in Bergen, bevor er aus der norwegischen Küstenstadt regelrecht nach Stockholm floh, als ginge es ins Exil. Es waren Jahre, in denen er so unermüdlich wie erfolglos versuchte, Schriftsteller zu werden, in denen schließlich seine erste Ehe scheiterte, in denen sich Momente kurzer Glückgefühle mit jenen tiefster Selbstverachtung die Hand gaben, in denen sich Demütigungen und Höhenräusche ebenso schnell abwechselten wie selbstzerstörerische Alkoholexzesse und erste künstlerische Erfolge. Dabei hatte es am Anfang so gut ausgesehen, dieses Leben in Bergen. Dem jungen Knausgård schien die Welt offenzustehen, all seine Träume schienen sich zu erfüllen. Er hatte einen Studienplatz an der Akademie für Schreibkunst bekommen, endlich eine Freundin gefunden ...

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote