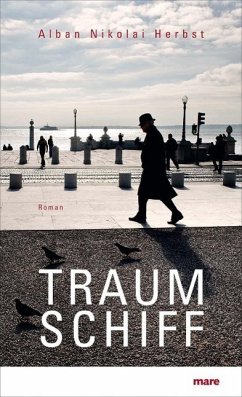

'Vielleicht das letzte Radikalgenie.'Frankfurter Allgemeine ZeitungDas Leben ist ein Traum! Ist es das? Gregor Lanmeister, einst ein erfolgreicher, wenn auch zweifelhafter Geschäftsmann, ist auf Weltreise an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Mit ihm reisen 144 Auserwählte, die das Schiff nicht mehr verlassen werden. Sie bleiben, um zu gehen. So wie er selbst - das wird ihm zunehmend bewusst. Minutiös beobachtet er das Geschehen an Bord und findet sich bald inmitten einer Gesellschaft eigenwilliger Persönlichkeiten wieder - da ist Monsieur Bayoun, sein Lehrmeister und Freund, der ihm ein geheimnisvolles Spiel hinterlässt; da sind die dralle, freche Frau Seifert sowie Kateryna, eine junge russische Pianistin, die er liebevoll Lastotschka, Feenseeschwalbe, nennt, außerdem ein schrulliger Clochard zur See und die stolze Lady Porto - sie alle und noch viele mehr nehmen mit ihm Abschied. Sodass er, von einer ihm vorher gänzlich fremden Sehnsucht erfasst, zu erkennen beginnt, was es mit diesem Sperlingsspiel auf sich hat. Über das Meer entdeckt Lanmeister den stillen Reichtum Leben, es eröffnen sich ihm immer neue Momente von märchenhafter Schönheit, bis Zeit und Meer, Vergänglichkeit und Traum zu einem rätselhaft entrückten Kosmos verschmelzen.In seinem neuen Roman schlägt Alban Nikolai Herbst einen ungewöhnlichen, zärtlichen und gütigen Ton an. Geistreich, unmittelbar und humorvoll erzählt er vom Sterben als einem letzten großen Gesang auf das Leben.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Carsten Otte

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Oliver Jungen freut sich. Kaum Kitsch liefert ihm Alban Nikolai Herbst, dafür ein Sterbebuch der Extraklasse, opulent und scharf in der Beobachtung, meint er. Dem Helden folgt Jungen entsprechend gern auf dem Kreuzfahrtschiff über die Ozeane und durch den Bewusstseinsstrom. Novalis, Schopenhauer und ein bisschen Foster Wallace (nur ohne Zynismus) begleiten den Rezensenten, wenn der Autor symbolisch-mythisch vom menschenwürdigen Sterben durch entindividualisierte Auflösung erzählt. Dass der Roman neben dem hohen Ton auch Heiterkeit zulässt, findet Jungen mehr als tröstlich.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Gregorianischer Abgesang: Alban Nikolai Herbst begleitet einen Helden aus der Welt hinaus - und hinein in ein soziales Netzwerk höherer Ordnung.

Selten spritzt die Gischt derart hoch in der Gegenwartsliteratur. Aber hier geht es schließlich auch um etwas, genauer: um alles. Die Trennlinie verläuft quer durch die Menschheit, unterteilt sie in zwei Gruppen, die sich dadurch unterscheiden, dass letztere "das Bewusstsein hat". Die eigene Endlichkeit in vollem Umfang zu begreifen, das ist, folgt man den Ausführungen von Alban Nikolai Herbsts Hauptfigur, ein mentaler Quantensprung, der einen der Alltagsrealität weitgehend enthebt. Auf ihrem eigenen Bewusstseinsstrom surft diese Figur hier meerwärts, und das heißt natürlich: immer nach Hause. So viel Novalis steckt in Herbst allemal.

Auf den abgelegten Alltag weisen nur Andeutungen hin: Rentier Gregor Lanmeister, Sohn eines unbekannten sowjetischen Soldaten und einer Mutter, die ihm diese Herkunft nie verzeihen konnte, hat mit Halbleitern und anderen Halbheiten viel Geld verdient. Frauen wandten sich von ihm ab, weil er von weiteren Frauen nicht lassen wollte. Sein Sohn Sven hat mit ihm gebrochen. Von einem Unfall ist die Rede. Das alles muss so nicht stimmen, schließlich haben wir einen unzuverlässigen Ich-Erzähler vor uns, perlt aber ohnehin am eigentlichen Thema des Buches ab, der Frage nämlich, wie ein menschenwürdiges Sterben möglich ist. Die Antwort scheint verblüffend einfach: durch vorzeitige Entflechtung des Leib-Seele-Dualismus. Der Körper darf in Ruhe ermüden, während der triumphierende Geist auf große Karussellfahrt geht. Nicht nur das Begehren bleibt dabei auf der Strecke, auch die Einsamkeit. Ein würdiger Abschied ist für Herbst ein äußerst geselliger. Sein Held befindet sich in einer "Reisegesellschaft der Sterbenden".

Die Vorliebe für alles Symbolisch-Mythische hat Herbst schon in unlesbare Gefilde geführt. Diesmal hält er sich mit dem Totenschiff-Narrativ an die gut beleuchteten Pfade der Tradition. Auch für den philosophischen Überbau - Negation der Individualität ("wieder kollektiv zu werden"; "ein Tropfen im Meer") und Annehmen der Auflösung - reicht ein wenig Hegel und Schopenhauer aus. Doch vor dieser Rückkehr ins Allgemeine steht eben radikaler Individualismus, wie er hier atmosphärisch dicht und gedankenbaumelnd heiterste poetische Blüten treibt. Gregorianisch kann man die Form nennen: ein einstimmiger Psalmen-Chorgesang ("Der Mensch ist doch gleichwie nichts"), der durch die individuellen Aberrationen aber höchst persönlich wirkt.

Es dauert lange, dieses Sterben im hohen Ton, über dreihundert Seiten. In der Dauer aber steckt schon Trost: Sterben ist schließlich nicht der Tod, sondern gesteigertes, gespanntes Leben. Einen lakonisch-komischen Dreh erhält das Ganze, weil der Autor für die letzte (imaginierte) Reise seines Helden ausgerechnet ein vollbesetztes Kreuzfahrtschiff wählt, dieses Menetekel des Massentourismus. Die Todgeweihten bilden lediglich ein Drittel der Passagiere, genau sind es - so jedenfalls in Gregors Wahrnehmung, der sich auch nur an dem zur Reliquie erhöhten Mah-Jongg-Spiel oder seinem Lieblings-Psalm orientiert haben mag - hundertvierundvierzig Personen, ein Kontingent, das stets wieder aufgefüllt wird, sobald jemand den vorbestimmten Hafen erreicht hat. Sinnfällige Veranschaulichungen für die Rhetorik des Übergangs finden sich hier zuhauf, etwa die karnevaleske "Crossing-the-Line-Zeremonie" am Äquator, die zugleich die Banalität aller irdischen Wirklichkeit illustriert: "Denn nichts anderes ist sie. Faschingsfrösche und Militär. Sowie Leute, die das bejubeln." Doch bleibt Geschimpfe die Ausnahme; Zynisches wie in der Kreuzfahrt-Reportage von David Foster Wallace findet sich überhaupt nicht. Von dem allenfalls leicht melancholischen, in seiner "Kathedrale des Schweigens" verharrenden Protagonisten werden die liebevollen Zuwendungen des Personals gerne angenommen. Die Aufenthalte an Deck inmitten der neuen Freunde wirken wie Momente puren Glücks, unterbrochen nur durch die massiver werdenden, aber nie beklagten Einbrüche der verfallenden Physis: "Das Innere der, musste ich denken, Seele ist unser Körper."

Sich selbst gibt das Buch als langer Brief an die angebetete russische Bord-Pianistin zu erkennen, die Laura unseres Petrarca (zugleich Remedium für sein Lebenstrauma), für die er den Namen Lastotschka, Schwalbe, ersinnt. Es ist ein reines Begehren: "Ich liebe Dich ganz ohne mich." Die Fahrt geht vom Südatlantik über Sankt Helena und die Kapverden bis nach Europa. In Lissabon wähnt der Held sich am Ziel, doch bleibt ihm die Metamorphose in einen Fado verwehrt. Noch einmal ergreift ihn die Angst, die nämlich, gar nicht sterben zu können. Doch da beginnt schon das Finale, ein mit gewaltigen Brechern über dem Schiff zusammenschlagender Metaphernsturm und eine letzte Pointe.

Gregor musste der Sich-Verwandelnde geradezu heißen, nicht nur wegen des Choral-Papstes, denn diesseits der Anderswelt liegt er wie ein Käfer auf dem Rücken in einem Hospital oder Pflegeheim, ist vielleicht auch nur dement (Besucher erkennt er nicht wieder), in jedem Falle stumm und hilflos. Er vernimmt jedoch, wie über ihn beratschlagt wird. Auch wenn sich die Seefahrt so als eingebildete zu erkennen gibt, übernimmt sie doch die Erzählung, denn der Autor, der die geschilderte Kreuzfahrt selbst unternommen hat, liefert gestochen scharfe Bilder von der Kajütenausstattung bis zum Showprogramm. Das eben - Verhältnisse umkehren - kann neben dem Sterben nur die Kunst. Ihre Kraft wird hier recht eigentlich gefeiert.

Und noch eine Folie schimmert hindurch. Die Namen all der feinen Damen und Herren aus Gregors Bewusstseins-Kohorte - Senhora Gailint, Buffalo Bill Cody, Tolstoi, Lady Porto, Monsieur Bayoun oder Elbin - lassen vielleicht nicht zufällig an Internet-Avatare denken. Sie gehören schließlich zum "Local Area Network" des LAN-Meisters. Dass dahinter mehr als ein Kalauer steckt, nämlich ein gegen alle kurzsichtige Medienkulturkritik gerichteter Kommentar über die zumindest strukturell paradiesinselhafte Natur sozialer Netzwerke inmitten einer wölfischen Realität, darf man zumindest vermuten, wenn man in Rechnung stellt, dass Herbst sein zunehmend uferlos gewordenes Schreiben in den letzten Jahren zu großen Teilen in den Ozean des Internets verlagert hat.

In der weit zurückreichenden Reihe der Trost- und Sterbebücher ist das vorliegende ein besonders gewitztes, dem man die opulente Orchestrierung gerne zugesteht. Wann sonst dürfte ein Orgel-Tutti das Kirchen-Schiff erzittern lassen, wenn nicht angesichts einer vollgültigen Apotheose? All die Feenseeschwalben, Spatzen-Seelen und "Stutennächte", all die Erhabenheit des Meeres und des Himmels, hier schmeckt es nicht (oder kaum) nach Kitsch. So kann man gehen.

OLIVER JUNGEN

Alban Nikolai Herbst: "Traumschiff". Roman.

Mareverlag, Hamburg 2015. 320 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main