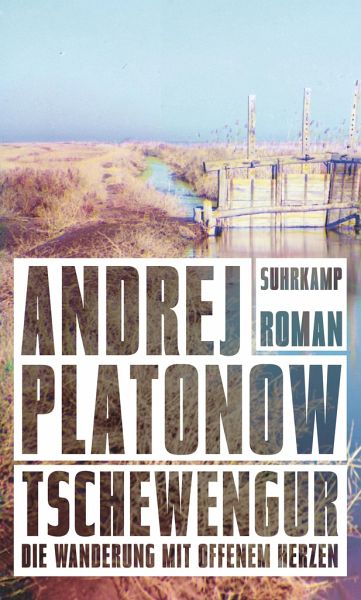

Tschewengur

Die Wanderung mit offenem Herzen. Roman

Mitarbeit: Schulze, Ingo; Karahasan, Dzevad;Übersetzung: Reschke, Renate

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

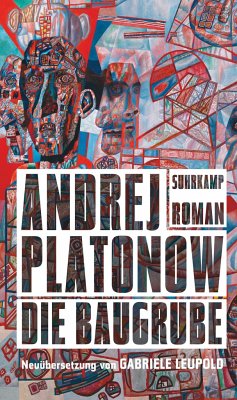

Nicht nur Die Baugrube, auch das zweite Hauptwerk Andrej Platonows, der Roman Tschewengur, durfte in der Sowjetunion nicht erscheinen. Er habe nichts anderes versucht, als den Anfang der kommunistischen Gesellschaft darzustellen, schreibt der Autor an den mächtigen Maxim Gorki. Das Buch, so die Antwort, sei inakzeptabel, denn die Helden würden nicht als Revolutionäre, sondern als komische Käuze und Halbverrückte wahrgenommen.Don Quijote und Sancho Pansa durchstreifen die Steppe Südrusslands: Sascha Dwanow hat als Heizer an den Kämpfen der Roten Armee gegen die Weißen teilgenommen. Kopj...

Nicht nur Die Baugrube, auch das zweite Hauptwerk Andrej Platonows, der Roman Tschewengur, durfte in der Sowjetunion nicht erscheinen. Er habe nichts anderes versucht, als den Anfang der kommunistischen Gesellschaft darzustellen, schreibt der Autor an den mächtigen Maxim Gorki. Das Buch, so die Antwort, sei inakzeptabel, denn die Helden würden nicht als Revolutionäre, sondern als komische Käuze und Halbverrückte wahrgenommen.

Don Quijote und Sancho Pansa durchstreifen die Steppe Südrusslands: Sascha Dwanow hat als Heizer an den Kämpfen der Roten Armee gegen die Weißen teilgenommen. Kopjonkin ist auf dem Ross »Proletarische Kraft« unterwegs, auf der Suche nach dem Grab Rosa Luxemburgs, in deren Namen er Heldentaten begehen will. Soll das, was ihnen unterwegs begegnet, die Verwirklichung der sozialistischen Idee sein? Erst nach der Trennung von Kopjonkin kommt Sascha auf die richtige Spur. In der Steppenstadt Tschewengur soll der Kommunismus bereits angebrochen sein.

Wie elf Bolschewiki und ihr Führer dort die Bourgeoisie vernichten und mit der bettelarmen Bevölkerung das Paradies aufbauen, wird als Geschichte eines gigantischen Scheiterns erzählt. Melancholie und Dunkelheit liegen über der Natur und der Stadt: »In die Tiefe der angebrochenen Nacht gingen ein paar Menschen aus dem Kommunismus ins Ungewisse.«

Don Quijote und Sancho Pansa durchstreifen die Steppe Südrusslands: Sascha Dwanow hat als Heizer an den Kämpfen der Roten Armee gegen die Weißen teilgenommen. Kopjonkin ist auf dem Ross »Proletarische Kraft« unterwegs, auf der Suche nach dem Grab Rosa Luxemburgs, in deren Namen er Heldentaten begehen will. Soll das, was ihnen unterwegs begegnet, die Verwirklichung der sozialistischen Idee sein? Erst nach der Trennung von Kopjonkin kommt Sascha auf die richtige Spur. In der Steppenstadt Tschewengur soll der Kommunismus bereits angebrochen sein.

Wie elf Bolschewiki und ihr Führer dort die Bourgeoisie vernichten und mit der bettelarmen Bevölkerung das Paradies aufbauen, wird als Geschichte eines gigantischen Scheiterns erzählt. Melancholie und Dunkelheit liegen über der Natur und der Stadt: »In die Tiefe der angebrochenen Nacht gingen ein paar Menschen aus dem Kommunismus ins Ungewisse.«

buecher-magazin.deErst sechs Jahrzehnte nach Niederschrift konnte Andrej Platonows Hauptwerk "Tschewengur" 1988 im russischen Original erscheinen. Ende der Zwanzigerjahre war der Roman viel zu dunkelpoetisch, zu phantastologisch-anarchistisch, um die sowjetische Zensur zu passieren. Und noch wenn man ihn heute liest, fällt es schwer zu glauben, dass sein Autor mehrfach um Aufnahme in die kommunistische Partei ersuchte (was ebenso oft abgelehnt wurde), so wenig fortschrittsgläubig ist das Menschen- und Weltbild, das sich darin mitteilt. Allerdings gibt es in Tschewengur, einer Kleinstadt irgendwo in der mittelrussischen Steppe, bereits den Kommunismus. Das jedenfalls verkünden stolz seine Bewohner. Elf an der Zahl sind es zu Beginn, nachdem die bourgeoisen Elemente der Stadt getötet wurden. Deren Besitz wird gemeinschaftlich verbraucht, die Häuser und Gärten gemeinschaftlich umgesetzt, um alte Strukturen aufzulösen. Ansonsten wird nicht gearbeitet, nur die Sonne ist unermüdlich tätig… In einer einzigartigen Mischung aus absurden Dialogen, surrealistischen Szenen und einer in sich selbst versponnenen, kaum vorwärtsschreitenden Anti-Handlung entsteht ein insgesamt hoch allegorisch gestimmtes Bild einer unbedarften, verlorenen Menschheit, die vergebens auf das Ende der Geschichte hofft.

buecher-magazin.deErst sechs Jahrzehnte nach Niederschrift konnte Andrej Platonows Hauptwerk "Tschewengur" 1988 im russischen Original erscheinen. Ende der Zwanzigerjahre war der Roman viel zu dunkelpoetisch, zu phantastologisch-anarchistisch, um die sowjetische Zensur zu passieren. Und noch wenn man ihn heute liest, fällt es schwer zu glauben, dass sein Autor mehrfach um Aufnahme in die kommunistische Partei ersuchte (was ebenso oft abgelehnt wurde), so wenig fortschrittsgläubig ist das Menschen- und Weltbild, das sich darin mitteilt. Allerdings gibt es in Tschewengur, einer Kleinstadt irgendwo in der mittelrussischen Steppe, bereits den Kommunismus. Das jedenfalls verkünden stolz seine Bewohner. Elf an der Zahl sind es zu Beginn, nachdem die bourgeoisen Elemente der Stadt getötet wurden. Deren Besitz wird gemeinschaftlich verbraucht, die Häuser und Gärten gemeinschaftlich umgesetzt, um alte Strukturen aufzulösen. Ansonsten wird nicht gearbeitet, nur die Sonne ist unermüdlich tätig… In einer einzigartigen Mischung aus absurden Dialogen, surrealistischen Szenen und einer in sich selbst versponnenen, kaum vorwärtsschreitenden Anti-Handlung entsteht ein insgesamt hoch allegorisch gestimmtes Bild einer unbedarften, verlorenen Menschheit, die vergebens auf das Ende der Geschichte hofft.