»Und was für eine Sprache!« ELKE HEIDENREICH

Der Berlin-Roman über den Kunsthistoriker ist selbst ein Meisterwerk.

1896. Berlin. Die Nationalgalerie Deutschlands erwirbt und zeigt als erstes Museum der Welt die Pariser Moderne: Manet, Monet, Renoir, Rodin. Ein Mann unternimmt das Wagnis, Hugo von Tschudi.

Gegen den deutschen Kaiser, gegen die konservativen Fraktionen in der Gesellschaft, gegen alles, was ihn aufhalten will. Ein Augenblick nur, doch die ganze Welt liegt vor einem ausgebreitet und Berlin wird die Welt. Vom Stadtschloss aus blickt Wilhelm II. voll Hass auf diesen neuen Direktor der Nationalgalerie, auf die bunten Flecken der neuen Bilder der Impressionisten und auf die Franzosen, Hass, der noch wachsen wird, befeuert vom Lieblingsmaler des Kaisers, Anton von Werner.

Um die Ecke am Pariser Platz wohnt Max Liebermann, der zu Tschudi hält. Der große Künstler Berlins, Menzel, schattiert sein eigenes Universum scheinbar jenseits der Kunstfronten und ist doch ihr heimliches Geheimnis.

Großindustrielle, Geldgeber, Politiker, Schnürsenkelverkäufer - Tschudi immer inmitten, Tschudi, der sehr groß gewachsene Mann mit der Wolfskrankheit, die sich immer weiter in sein Gesicht beißt, läuft unaufhaltbar und unübersehbar durch die Straßen, die Salons und das Geflüster einer erwachenden Stadt und seine dunklen Augen brennen aus der für ihn angefertigten Gesichtsmaske hervor, die fortan gestreichelt wird von einer spanischen Adligen.

Eine wahre Geschichte, jeden Traum wert, jede Farbe und jedes Licht . . .

Der Berlin-Roman über den Kunsthistoriker ist selbst ein Meisterwerk.

1896. Berlin. Die Nationalgalerie Deutschlands erwirbt und zeigt als erstes Museum der Welt die Pariser Moderne: Manet, Monet, Renoir, Rodin. Ein Mann unternimmt das Wagnis, Hugo von Tschudi.

Gegen den deutschen Kaiser, gegen die konservativen Fraktionen in der Gesellschaft, gegen alles, was ihn aufhalten will. Ein Augenblick nur, doch die ganze Welt liegt vor einem ausgebreitet und Berlin wird die Welt. Vom Stadtschloss aus blickt Wilhelm II. voll Hass auf diesen neuen Direktor der Nationalgalerie, auf die bunten Flecken der neuen Bilder der Impressionisten und auf die Franzosen, Hass, der noch wachsen wird, befeuert vom Lieblingsmaler des Kaisers, Anton von Werner.

Um die Ecke am Pariser Platz wohnt Max Liebermann, der zu Tschudi hält. Der große Künstler Berlins, Menzel, schattiert sein eigenes Universum scheinbar jenseits der Kunstfronten und ist doch ihr heimliches Geheimnis.

Großindustrielle, Geldgeber, Politiker, Schnürsenkelverkäufer - Tschudi immer inmitten, Tschudi, der sehr groß gewachsene Mann mit der Wolfskrankheit, die sich immer weiter in sein Gesicht beißt, läuft unaufhaltbar und unübersehbar durch die Straßen, die Salons und das Geflüster einer erwachenden Stadt und seine dunklen Augen brennen aus der für ihn angefertigten Gesichtsmaske hervor, die fortan gestreichelt wird von einer spanischen Adligen.

Eine wahre Geschichte, jeden Traum wert, jede Farbe und jedes Licht . . .

Von der Sehnsucht nach dem alles umwerfenden Blick

So erzählt wurde zu Berlin und der Moderne selten: Mariam Kühsel-Hussainis Roman über den Kunsthistoriker Hugo von Tschudi ist selbst ein Meisterwerk.

Von Niklas Maak

Ein Mann steht am Fenster, an einem Wintertag in Berlin. Er vermeidet es, sein Spiegelbild zu betrachten, denn der Mann, Kunsthistoriker und "toll nach Schönheit", hat eine Krankheit, die sein Gesicht entstellt, die sogenannte Wolfskrankheit, eine Form von Hauttuberkulose. Der Mann heißt Hugo von Tschudi; er ist seit kurzem Direktor der Berliner Nationalgalerie und hat etwas getan, was den Kaiser empören wird: Er hat für die Nationalgalerie französische Impressionisten gekauft, ausgesucht in Paris mit Max Liebermann. Der Kaiser hasst die "neue Malerei", sie steht für alles, was er ablehnt: das Nervöse, Skizzenhafte, die Euphorie des Unvollständigen, Wandelbaren, das Individuelle, Eigenweltliche. Der Kaiser hat die Gemälde bezahlt, aber das weiß er noch nicht. Ein Showdown ist programmiert.

Mit diesem dramatischen Moment beginnt Mariam Kühsel-Hussainis Roman über Hugo von Tschudi (1851 bis 1911), der 1896 die Leitung der Berliner Nationalgalerie übernahm und dort sofort alles auf den Kopf stellte: Er kauft Monet und Degas, zeigt Cézanne, schreibt als einer der Ersten über Manet, lüftet die historisierenden Bildertempel des Kaiserreichs durch zugunsten eines leichteren, europäischeren Selbstbildes des jungen Reichs - was prompt zu einem massiven Streit im Abgeordnetenhaus über die Ausrichtung der "vaterländischen Bildersammlung" führt. Tschudi wird verehrt und gehasst. Über sein Leben, die Nähe zu Harry Graf Kessler, Hauptmann und Meier-Graefe, vor allem zu Liebermann, über den wachsenden Hass seines ehemaligen Mentors Bode und die Intrigen des Malers Anton von Werner wurde schon viel geschrieben - so wie in diesem Roman aber noch nie.

Kühsel-Hussaini macht aus dem Stoff ein balzacsches Epochenbild. Die 1987 in Kabul geborene Schriftstellerin, die vor zehn Jahren mit ihrem Debüt "Gott im Reiskorn" bekannt wurde, ist eine Meisterin der erzählerischen Vergegenwärtigung. Es ist erstaunlich, wie es ihr gelingt, den Leser so ins Jahr 1896 zu reißen, dass man glaubt, den Druck von Tschudis großen Pranken zu spüren. Der Blick zoomt sich an die kleinsten Details: Man sieht, als läge man mit dem Kopf auf der Tischdecke, wie Tschudi, in Paris zu Gast bei Rodin, das zarte Fleisch eines cocq au vin vom glatten Hühnerknochen gleiten lässt; Menzel spürt ein borstiges Haar im Mund (was eine der zahlreichen literarischen Anspielungen an andere Meister der physisch intensiven Engführung des Blicks ist, hier an Don de Lillo und den Anfang seiner "Körperzeit"); als Tschudi in Venedig mit einem Gondoliere aneinandergerät, würgt er den Gegner, den Daumen am Kehlkopf ("wie eine Pistazie eingeschlossen hinter der Haut fühlte er sich an") und drückt diese "Pistazie" weiter hinein; der Konflikt bekommt eine derart physische Präsenz, dass der Leser unwillkürlich schluckt.

Es ist vor allem die Erzähltemperatur, die dieses Buch zu einem Ereignis macht. Die deutsche Sprache wird so lange durchgeschüttelt, bis sie aufwacht und Dinge sagt, die so neu, wild und impressionistisch sind wie ihr Gegenstand. Kühsel-Hussaini pinselt die Hauptfiguren der Erzählung nicht mühsam canalettohaft ab, sondern wirft sie mit wenigen Worten hin, schattiert, umhaucht, umtupft sie, und bevor sie zu pastellig erscheinen, werden sie mit heftig dunklen, manetschwarzen Strichen wieder eingefangen. Manchmal springt man beim Lesen ungläubig einen Satz zurück: Was stand da jetzt? Da sind die "Tischtücher Cézannes mit dem warmen Obst". Hier ist nicht das Licht warm, sondern das Obst selbst - und tatsächlich muss ja nicht nur das nachmittägliche Licht, sondern dieses Obst selbst, bestrahlt von französischer Sommersonne, warm gewesen sein und entsprechend süßlich-schwer geduftet haben. War bisher niemandem aufgefallen. So leistet dieser Roman durch seinen literarischen Eigensinn, durch eine selbst impressionistische Sprache, auch etwas für die Kunstgeschichte und lädt ein, die Werke so neu zu sehen, als sähe man sie an Tschudis Seite zum ersten Mal.

In einem Kapitel trifft Anton von Werner den Maler Menzel, der, robust berlinernd, durch sein Atelier am Tiergarten rumpelt, während Werner "fühlte, wie etwas Schreckliches, Furchtbares durch seine Knochen rasselte" angesichts der Fähigkeiten von Menzel, Michelangelo und Velazquez in seiner Malerei aufgehen zu lassen. In dem Moment aber, wo Werner noch ganz bittersüß benommen ist von der Sprezzatura seines Freundes, knallt der die Tür, "wie gewohnt laut wie ein Kanonenschlag", zu. Man kann in dieser Szene eine erzählerische Methode ausmachen: Oft in diesem Roman macht die Sprache unbekümmert ihre Loopings im Luftraum eines in der aktuellen deutschen Literatur sonst sorgsam vermiedenen Pathos, um die Figuren (und den Leser) dann mit rasanter Komik zu den nächsten Ereignissen fortzureißen.

Einmal spricht ein junger Künstler Tschudi auf der Straße an. Es ist Edmund Edel, der ihm seine Zeichnungen vorlegt. Sie zeigen eine Berliner Comédie humaine: Da ist "der rauchende Berliner, der nichts sieht, wenn er in die Zukunft schaut, aber seinen Frack liebt. Der von Gier schon ganz zerknautschte Berliner. Die tennisspielenden Freundinnen. Der tanzende Offizier und seine Frau, die von einem anderen träumt . . ." Tschudi blättert weiter, "das letzte Blatt zwickte sich in sein Herz. Edmund Edel selbst, am Galgen baumelnd, über ihm eine Schar fliehender Krähen." Später in dieser Szene fährt Tschudi mit der Tram durch die Wärme eines Berliner Sommers, bei einsetzendem Regen, "die Luft wurde grüngolden" und die Stadt duftet "nach Sommerflieder und nach Bier".

"Tschudi" ist auch ein Berlin-Roman - einer, der die Stadt und das Land auf dem Umweg zurück zu jenem historischen Moment erklärt, an dem sich ihr Schicksal entschied. "Berlin blähte sich auf und strotzte vor Kraft", heißt es einmal. Tschudi agiert im Auge eines Sturms. Er wird seine Kunst durchsetzen - und doch nicht gewinnen. Menzel stirbt, Tschudis Krankheit zerfrisst sein Gesicht, der kalte, imperiale Kleingeist des Kaiserreichs sein Herz.

Man kann diesen Roman als Kunst-Geschichte lesen, in der man über die Malerei des späten neunzehnten Jahrhunderts mehr erfährt als aus vielen Fachbüchern, als Biographie eines Mannes, der eine Idee von eigenweltlicher Schönheit und Wahrheit in der Malerei verfolgte, oder als literarische Spekulation darüber, was Kunst auf welche Weise im Betrachter auslöst. Die Geschichte des Konflikts zwischen dem Welteröffner Tschudi und dem Kaiser handelt aber von mehr: So, wie dieser Konflikt als dunkler Bass unter der Geschichte liegt, ist "Tschudi" auch ein großer politischer Roman über Deutschland und das, was hätte werden können.

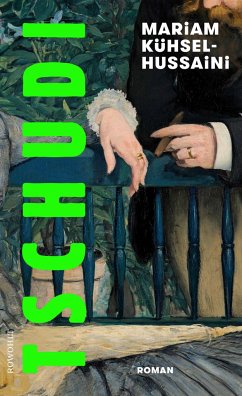

Mariam Kühsel-Hussaini: "Tschudi". Roman.

Rowohlt Verlag, Hamburg 2020. 320 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

So erzählt wurde zu Berlin und der Moderne selten: Mariam Kühsel-Hussainis Roman über den Kunsthistoriker Hugo von Tschudi ist selbst ein Meisterwerk.

Von Niklas Maak

Ein Mann steht am Fenster, an einem Wintertag in Berlin. Er vermeidet es, sein Spiegelbild zu betrachten, denn der Mann, Kunsthistoriker und "toll nach Schönheit", hat eine Krankheit, die sein Gesicht entstellt, die sogenannte Wolfskrankheit, eine Form von Hauttuberkulose. Der Mann heißt Hugo von Tschudi; er ist seit kurzem Direktor der Berliner Nationalgalerie und hat etwas getan, was den Kaiser empören wird: Er hat für die Nationalgalerie französische Impressionisten gekauft, ausgesucht in Paris mit Max Liebermann. Der Kaiser hasst die "neue Malerei", sie steht für alles, was er ablehnt: das Nervöse, Skizzenhafte, die Euphorie des Unvollständigen, Wandelbaren, das Individuelle, Eigenweltliche. Der Kaiser hat die Gemälde bezahlt, aber das weiß er noch nicht. Ein Showdown ist programmiert.

Mit diesem dramatischen Moment beginnt Mariam Kühsel-Hussainis Roman über Hugo von Tschudi (1851 bis 1911), der 1896 die Leitung der Berliner Nationalgalerie übernahm und dort sofort alles auf den Kopf stellte: Er kauft Monet und Degas, zeigt Cézanne, schreibt als einer der Ersten über Manet, lüftet die historisierenden Bildertempel des Kaiserreichs durch zugunsten eines leichteren, europäischeren Selbstbildes des jungen Reichs - was prompt zu einem massiven Streit im Abgeordnetenhaus über die Ausrichtung der "vaterländischen Bildersammlung" führt. Tschudi wird verehrt und gehasst. Über sein Leben, die Nähe zu Harry Graf Kessler, Hauptmann und Meier-Graefe, vor allem zu Liebermann, über den wachsenden Hass seines ehemaligen Mentors Bode und die Intrigen des Malers Anton von Werner wurde schon viel geschrieben - so wie in diesem Roman aber noch nie.

Kühsel-Hussaini macht aus dem Stoff ein balzacsches Epochenbild. Die 1987 in Kabul geborene Schriftstellerin, die vor zehn Jahren mit ihrem Debüt "Gott im Reiskorn" bekannt wurde, ist eine Meisterin der erzählerischen Vergegenwärtigung. Es ist erstaunlich, wie es ihr gelingt, den Leser so ins Jahr 1896 zu reißen, dass man glaubt, den Druck von Tschudis großen Pranken zu spüren. Der Blick zoomt sich an die kleinsten Details: Man sieht, als läge man mit dem Kopf auf der Tischdecke, wie Tschudi, in Paris zu Gast bei Rodin, das zarte Fleisch eines cocq au vin vom glatten Hühnerknochen gleiten lässt; Menzel spürt ein borstiges Haar im Mund (was eine der zahlreichen literarischen Anspielungen an andere Meister der physisch intensiven Engführung des Blicks ist, hier an Don de Lillo und den Anfang seiner "Körperzeit"); als Tschudi in Venedig mit einem Gondoliere aneinandergerät, würgt er den Gegner, den Daumen am Kehlkopf ("wie eine Pistazie eingeschlossen hinter der Haut fühlte er sich an") und drückt diese "Pistazie" weiter hinein; der Konflikt bekommt eine derart physische Präsenz, dass der Leser unwillkürlich schluckt.

Es ist vor allem die Erzähltemperatur, die dieses Buch zu einem Ereignis macht. Die deutsche Sprache wird so lange durchgeschüttelt, bis sie aufwacht und Dinge sagt, die so neu, wild und impressionistisch sind wie ihr Gegenstand. Kühsel-Hussaini pinselt die Hauptfiguren der Erzählung nicht mühsam canalettohaft ab, sondern wirft sie mit wenigen Worten hin, schattiert, umhaucht, umtupft sie, und bevor sie zu pastellig erscheinen, werden sie mit heftig dunklen, manetschwarzen Strichen wieder eingefangen. Manchmal springt man beim Lesen ungläubig einen Satz zurück: Was stand da jetzt? Da sind die "Tischtücher Cézannes mit dem warmen Obst". Hier ist nicht das Licht warm, sondern das Obst selbst - und tatsächlich muss ja nicht nur das nachmittägliche Licht, sondern dieses Obst selbst, bestrahlt von französischer Sommersonne, warm gewesen sein und entsprechend süßlich-schwer geduftet haben. War bisher niemandem aufgefallen. So leistet dieser Roman durch seinen literarischen Eigensinn, durch eine selbst impressionistische Sprache, auch etwas für die Kunstgeschichte und lädt ein, die Werke so neu zu sehen, als sähe man sie an Tschudis Seite zum ersten Mal.

In einem Kapitel trifft Anton von Werner den Maler Menzel, der, robust berlinernd, durch sein Atelier am Tiergarten rumpelt, während Werner "fühlte, wie etwas Schreckliches, Furchtbares durch seine Knochen rasselte" angesichts der Fähigkeiten von Menzel, Michelangelo und Velazquez in seiner Malerei aufgehen zu lassen. In dem Moment aber, wo Werner noch ganz bittersüß benommen ist von der Sprezzatura seines Freundes, knallt der die Tür, "wie gewohnt laut wie ein Kanonenschlag", zu. Man kann in dieser Szene eine erzählerische Methode ausmachen: Oft in diesem Roman macht die Sprache unbekümmert ihre Loopings im Luftraum eines in der aktuellen deutschen Literatur sonst sorgsam vermiedenen Pathos, um die Figuren (und den Leser) dann mit rasanter Komik zu den nächsten Ereignissen fortzureißen.

Einmal spricht ein junger Künstler Tschudi auf der Straße an. Es ist Edmund Edel, der ihm seine Zeichnungen vorlegt. Sie zeigen eine Berliner Comédie humaine: Da ist "der rauchende Berliner, der nichts sieht, wenn er in die Zukunft schaut, aber seinen Frack liebt. Der von Gier schon ganz zerknautschte Berliner. Die tennisspielenden Freundinnen. Der tanzende Offizier und seine Frau, die von einem anderen träumt . . ." Tschudi blättert weiter, "das letzte Blatt zwickte sich in sein Herz. Edmund Edel selbst, am Galgen baumelnd, über ihm eine Schar fliehender Krähen." Später in dieser Szene fährt Tschudi mit der Tram durch die Wärme eines Berliner Sommers, bei einsetzendem Regen, "die Luft wurde grüngolden" und die Stadt duftet "nach Sommerflieder und nach Bier".

"Tschudi" ist auch ein Berlin-Roman - einer, der die Stadt und das Land auf dem Umweg zurück zu jenem historischen Moment erklärt, an dem sich ihr Schicksal entschied. "Berlin blähte sich auf und strotzte vor Kraft", heißt es einmal. Tschudi agiert im Auge eines Sturms. Er wird seine Kunst durchsetzen - und doch nicht gewinnen. Menzel stirbt, Tschudis Krankheit zerfrisst sein Gesicht, der kalte, imperiale Kleingeist des Kaiserreichs sein Herz.

Man kann diesen Roman als Kunst-Geschichte lesen, in der man über die Malerei des späten neunzehnten Jahrhunderts mehr erfährt als aus vielen Fachbüchern, als Biographie eines Mannes, der eine Idee von eigenweltlicher Schönheit und Wahrheit in der Malerei verfolgte, oder als literarische Spekulation darüber, was Kunst auf welche Weise im Betrachter auslöst. Die Geschichte des Konflikts zwischen dem Welteröffner Tschudi und dem Kaiser handelt aber von mehr: So, wie dieser Konflikt als dunkler Bass unter der Geschichte liegt, ist "Tschudi" auch ein großer politischer Roman über Deutschland und das, was hätte werden können.

Mariam Kühsel-Hussaini: "Tschudi". Roman.

Rowohlt Verlag, Hamburg 2020. 320 S., geb., 24,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

In verführerischem, treibendem Rhythmus erzählt die Schriftstellerin darin von dem Museumsdirektor, der den Impressionismus nach Deutschland brachte. Fasziniert, ja: elektrisiert habe ich diesen Roman verschlungen. faz.net 202005