Nicht lieferbar

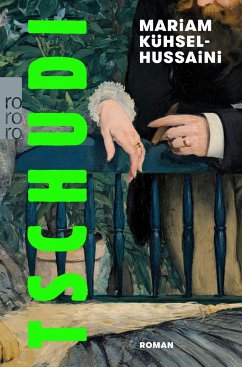

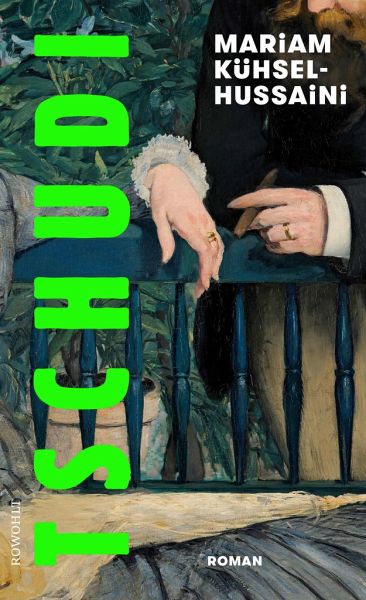

Tschudi

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

1896. Berlin. Die Nationalgalerie Deutschlands erwirbt und zeigt als erstes Museum der Welt die Pariser Moderne: Manet, Monet, Renoir, Rodin. Ein Mann unternimmt das Wagnis, Hugo von Tschudi.Gegen den deutschen Kaiser, gegen die konservativen Fraktionen in der Gesellschaft, gegen alles, was ihn aufhalten will. Ein Augenblick nur, doch die ganze Welt liegt vor einem ausgebreitet und Berlin wird die Welt. Vom Stadtschloss aus blickt Wilhelm II. voll Hass auf diesen neuen Direktor der Nationalgalerie, auf die bunten Flecken der neuen Bilder der Impressionisten und auf die Franzosen, Hass, der noc...

1896. Berlin. Die Nationalgalerie Deutschlands erwirbt und zeigt als erstes Museum der Welt die Pariser Moderne: Manet, Monet, Renoir, Rodin. Ein Mann unternimmt das Wagnis, Hugo von Tschudi.

Gegen den deutschen Kaiser, gegen die konservativen Fraktionen in der Gesellschaft, gegen alles, was ihn aufhalten will. Ein Augenblick nur, doch die ganze Welt liegt vor einem ausgebreitet und Berlin wird die Welt. Vom Stadtschloss aus blickt Wilhelm II. voll Hass auf diesen neuen Direktor der Nationalgalerie, auf die bunten Flecken der neuen Bilder der Impressionisten und auf die Franzosen, Hass, der noch wachsen wird, befeuert vom Lieblingsmaler des Kaisers, Anton von Werner.

Um die Ecke am Pariser Platz wohnt Max Liebermann, der zu Tschudi hält. Der große Künstler Berlins, Menzel, schattiert sein eigenes Universum scheinbar jenseits der Kunstfronten und ist doch ihr heimliches Geheimnis.

Großindustrielle, Geldgeber, Politiker, Schnürsenkelverkäufer - Tschudi immer inmitten, Tschudi, der sehr groß gewachsene Mann mit der Wolfskrankheit, die sich immer weiter in sein Gesicht beißt, läuft unaufhaltbar und unübersehbar durch die Straßen, die Salons und das Geflüster einer erwachenden Stadt und seine dunklen Augen brennen aus der für ihn angefertigten Gesichtsmaske hervor, die fortan gestreichelt wird von einer spanischen Adligen.

Eine wahre Geschichte, jeden Traum wert, jede Farbe und jedes Licht . . .

Gegen den deutschen Kaiser, gegen die konservativen Fraktionen in der Gesellschaft, gegen alles, was ihn aufhalten will. Ein Augenblick nur, doch die ganze Welt liegt vor einem ausgebreitet und Berlin wird die Welt. Vom Stadtschloss aus blickt Wilhelm II. voll Hass auf diesen neuen Direktor der Nationalgalerie, auf die bunten Flecken der neuen Bilder der Impressionisten und auf die Franzosen, Hass, der noch wachsen wird, befeuert vom Lieblingsmaler des Kaisers, Anton von Werner.

Um die Ecke am Pariser Platz wohnt Max Liebermann, der zu Tschudi hält. Der große Künstler Berlins, Menzel, schattiert sein eigenes Universum scheinbar jenseits der Kunstfronten und ist doch ihr heimliches Geheimnis.

Großindustrielle, Geldgeber, Politiker, Schnürsenkelverkäufer - Tschudi immer inmitten, Tschudi, der sehr groß gewachsene Mann mit der Wolfskrankheit, die sich immer weiter in sein Gesicht beißt, läuft unaufhaltbar und unübersehbar durch die Straßen, die Salons und das Geflüster einer erwachenden Stadt und seine dunklen Augen brennen aus der für ihn angefertigten Gesichtsmaske hervor, die fortan gestreichelt wird von einer spanischen Adligen.

Eine wahre Geschichte, jeden Traum wert, jede Farbe und jedes Licht . . .