Vor 16 Jahren hat der frühere Lehrer Kikutani seine Ehefrau aus Eifersucht erstochen. Nun wird er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Unter der Obhut seiner Bewährungshelfer kehrt er in ein normales Leben zurück. Als er im Zuge seiner Resozialisierung ein zweites Mal heiratet, kommt es neuerlich zur Katastrophe.

Haftpflicht: Akira Yoshimuras Roman eines Bewährungsversuchs

Wer Tokio und Umgebung Anfang der siebziger Jahre kannte und gut anderthalb Jahrzehnte, in der Hochphase der später so genannten "Seifenblasenwirtschaft", wiederkam, der kann das Erstaunen des Romanhelden bei einer Zugfahrt vom Bahnhof Tokio in Richtung Flughafen nachempfinden: "Betonfassaden säumten die gesamte Strecke. Er stellte mit Erschrecken fest, daß die einstigen Felder, Wiesen und Wälder in weniger als zwanzig Jahren diesen Steinwüsten gewichen waren; flache Häuser gab es nur noch ganz vereinzelt." Als er den "Blick flußabwärts schweifen ließ, entfuhr ihm ein entsetzter Aufschrei: Zu beiden Seiten der Mündung, wo einst die Schilfinsel lag, befand sich jetzt ein breiter Streifen aufgeschüttetes Land mit einer Skyline von Hochhäusern, die sich bis in die Ferne zum Meer erstreckte. Mitten hindurch schlängelte sich eine Autobahn, auf der glitzernde Punkte hin und her flitzten. (. . .) Fassungslos betrachtete er diese Betonwüste - eine Schlafstadt für Pendler."

Kikutani, der Protagonist, ist nach knapp sechzehn Jahren auf Bewährung aus der Haft entlassen worden, und für ihn, der wie seine Mithäftlinge weder durch Zeitungslektüre noch durch Freigänge Gelegenheit hatte, den Wandel in der Umgebung nachzuvollziehen, beginnt eine beschwerliche Zeit der Gewöhnung an das Neue. Er kennt weder automatische Fahrkartenkontrollen im Bahnhof noch die neuen Geldscheine. Die versechsfachten Preise, das neue Stadtbild, die Schnellstraßen, ja selbst die Rolltreppen und die Aufzüge im Kaufhaus machen ihm angst. Glücklicherweise steht er für die ersten Wochen seines neuen Lebens unter der Obhut eines ehrenamtlichen Bewährungshelfers, der ihn behutsam, aber nachdrücklich in eine selbständige Existenz schiebt und ihm eine Anstellung auf einer ländlichen Hühnerfarm beschafft.

Das Gefängnis hat den ehemaligen Studienrat offenbar völlig in seiner Persönlichkeit verändert. Er ist ein gebrochener, abgestumpfter Mann. Kein Interesse mehr kann er am Geschehen um ihn herum aufbringen, keinerlei intellektueller Zugang bleibt ihm zu den Dingen. Er ist ganz darauf fixiert, mit dem Alltag fertig zu werden, der ihn noch für lange Zeit fast überwältigt. So muß er sich erst einmal das apathische Sitzen im zellengleich kleinen Zimmer seines Apartments abgewöhnen.

Das Buch läßt sich ganz auf seine beschränkte Perspektive ein und verzichtet folglich auf jegliches Reflektieren und Psychologisieren. Um so eindrucksvoller sind jedoch die Schilderungen des Gewöhnungsprozesses, auch wenn sie bisweilen zu breit ausfallen. Im Kino ist uns dies vor nicht langer Zeit mit dem in Cannes 1997 preisgekrönten Film "Unagi" (Der Aal) von Regisseur Imamura Shôhei vorgeführt worden, der von dem vorliegenden Roman offenbar stark inspiriert wurde. Man denke etwa an die zunächst befremdend wirkende Szene, als der Held auf der Straße durch seinen hampelmannartigen Stechschritt auffällt, den er in langen Gefängnisjahren eingebleut bekam. Wer nicht weiß, daß dies ebenso wie der Blick zum Boden und das Nicht-Reden, außer zum Aufsichtspersonal natürlich, zu den elementaren Verhaltensregeln von Gefangenen in Japan gehört, kann mit den eher komisch oder unverständlich wirkenden Szenen mit wortkargen, den Blick meidenden und im Gänsemarsch einherstolzierenden Exhälftlingen wenig anfangen.

Das größte Problem für einen entlassenen Strafgefangenen ist es jedoch, seine Vergangenheit vor allen Mitmenschen auf Dauer geheimzuhalten. Verurteilung bedeutet sozialen Tod. In seinem Heimatort darf er sich bei Tag nicht mehr sehen lassen. Seinen früheren Mitinsassen geht es genauso. Auch sie treibt panische Angst, als ehemaliger Strafgefangener entdeckt zu werden, und dies verhindert wiederum jeden engeren Kontakt und steht der Wiedereingliederung in die Gesellschaft im Wege. Erschütternd aber auch, wie sehr eine Verurteilung in das Schicksal der Angehörigen eingreift, die Wohnort und Beruf wechseln müssen. So scheint es kein Wunder zu sein, daß Kikutani zu niemandem aus seiner Vergangenheit mehr Verbindung hat und auf Anraten seines Bewährungshelfers auch jede Wiederbegegnung meidet. Nach seinem Tod, so malt er sich aus, würde sein von den Behörden benachrichtigter Bruder heimlich anreisen, um seine Bestattung zu veranlassen, doch die letzte Ruhe im Familiengrab ist ihm verwehrt.

Sein Vergehen: Für die Tötung seiner Ehefrau im Affekt, die er beim Liebesakt in der eigenen Wohnung mit ihrem Liebhaber erwischte, und die anschließende Brandstiftung in dessen Haus, bei der die Mutter seines Rivalen ums Leben kam, wurde er zu "lebenslänglich" verurteilt. Reue kann er allerdings für diese Tat nicht fühlen, denn nach wie vor empfindet er sie als gerechtfertigt. So wenig er selbst je daran gedacht hatte, seine Frau zu hintergehen, so schwer fällt es ihm, ihren Treuebruch nachzuvollziehen. Allerdings haben die Jahre in der Haft Kikutani lethargisch werden lassen, und nun geht es für ihn nur noch darum, ein bescheidenes Leben ohne Erinnerung an das Vergangene zu führen. Doch dies will nicht gelingen.

Der Autor Akira Yoshimura, Jahrgang 1927, zeigt mit seinem zweiten in deutscher Sprache vorliegenden Roman, wie ein auf Bewährung Entlassener seine Würde doch nicht wiedererlangt, ja sie womöglich erst verliert, indem er bis an sein Lebensende bevormundet und kontrolliert werden soll, wie es das japanische Gesetz vorsieht. Das spezifisch japanische Verständnis von Reue als Voraussetzung für einen endgültigen Gnadenerlaß spielt hier eine wichtige, ja entscheidende Rolle. Und das Empfinden eines einzelnen, der wahrhaftig bleiben möchte, der aber auch keine Gelegenheit bekam, das Geschehene wirklich zu verarbeiten. Und so steuert die Geschichte in dem Maße, in dem Kikutanis Reintegration zu gelingen scheint, auf eine neuerliche Katastrophe zu. Schuld und Sühne, Verbrechen und Strafe bekommen hier ein eigenes Gesicht, das zu einem großen Teil von der japanischen Kultur gezeichnet ist.

IRMELA HIJIYA-KIRSCHNEREIT.

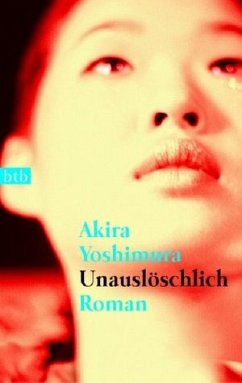

Akira Yoshimura: "Unauslöschlich". Roman. Aus dem Japanischen übersetzt von Sabine Mangold. C. H. Beck Verlag, München 2002. 251 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main