Nicht lieferbar

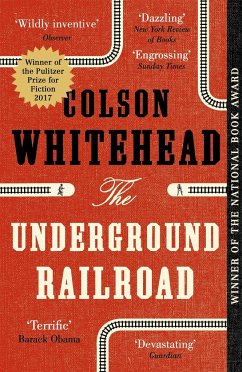

Colson Whitehead

Gebundenes Buch

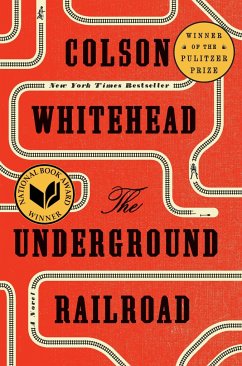

Underground Railroad

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Colson Whiteheads Bestseller über eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Amerikas - ausgezeichnet mit dem Pulitzer Preis 2017 und bei Amazon Prime unter der Regie von Academy-Award-Gewinner Barry JenkinsCora ist nur eine von unzähligen Schwarzen, die auf den Baumwollplantagen Georgias schlimmer als Tiere behandelt werden. Alle träumen von der Flucht - doch wie und wohin? Da hört Cora von der Underground Railroad, einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über eine Falltür gelangt sie in den Untergrund und es beginnt eine atemberaubende Reise, auf der sie Leichendieben, Kopfgeldjä...

Colson Whiteheads Bestseller über eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Amerikas - ausgezeichnet mit dem Pulitzer Preis 2017 und bei Amazon Prime unter der Regie von Academy-Award-Gewinner Barry Jenkins

Cora ist nur eine von unzähligen Schwarzen, die auf den Baumwollplantagen Georgias schlimmer als Tiere behandelt werden. Alle träumen von der Flucht - doch wie und wohin? Da hört Cora von der Underground Railroad, einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über eine Falltür gelangt sie in den Untergrund und es beginnt eine atemberaubende Reise, auf der sie Leichendieben, Kopfgeldjägern, obskuren Ärzten, aber auch heldenhaften Bahnhofswärtern begegnet. Jeder Staat, den sie durchquert, hat andere Gesetze, andere Gefahren. Wartet am Ende wirklich die Freiheit? Colson Whiteheads Roman ist eine virtuose Abrechnung damit, was es bedeutete und immer noch bedeutet, schwarz zu sein in Amerika.

Cora ist nur eine von unzähligen Schwarzen, die auf den Baumwollplantagen Georgias schlimmer als Tiere behandelt werden. Alle träumen von der Flucht - doch wie und wohin? Da hört Cora von der Underground Railroad, einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über eine Falltür gelangt sie in den Untergrund und es beginnt eine atemberaubende Reise, auf der sie Leichendieben, Kopfgeldjägern, obskuren Ärzten, aber auch heldenhaften Bahnhofswärtern begegnet. Jeder Staat, den sie durchquert, hat andere Gesetze, andere Gefahren. Wartet am Ende wirklich die Freiheit? Colson Whiteheads Roman ist eine virtuose Abrechnung damit, was es bedeutete und immer noch bedeutet, schwarz zu sein in Amerika.

Colson Whitehead, 1969 in New York geboren, studierte an der Harvard University und arbeitete für die New York Times, Harper's und Granta. Whitehead erhielt den Whiting Writers Award (2000) und den Young Lion's Fiction Award (2002) und war Stipendiat des MacArthur "Genius" Fellowship. Für seinen Roman "Underground Railraod" wurde er mit dem National Book Award 2016 und dem Pulitzer-Preis 2017 ausgezeichnet. Für seinen Roman "Die Nickel Boys" erhielt er 2020 erneut den Pulitzer-Preis. Bei Hanser erschienen bisher "John Henry Days" (Roman, 2004), "Der Koloß von New York" (Eine Stadt in dreizehn Teilen, 2005), "Apex" (Roman, 2007), "Der letzte Sommer auf Long Island" (Roman, 2011), "Zone One" (Roman, 2014), "Underground Railroad" (Roman, 2017), "Die Nickel Boys" (Roman, 2019), "Harlem Shuffle" (Roman, 2021) und "Die Regeln des Spiels" (Roman, 2023). Der Autor lebt in Manhattan.

Produktdetails

- Verlag: Hanser

- Originaltitel: The Underground Railroad

- Artikelnr. des Verlages: 505/25655

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 352

- Erscheinungstermin: 21. August 2017

- Deutsch

- Abmessung: 220mm x 152mm x 32mm

- Gewicht: 540g

- ISBN-13: 9783446256552

- ISBN-10: 3446256555

- Artikelnr.: 48010797

Herstellerkennzeichnung

Hanser, Carl, Verlag GmbH & Co. KG

Kolbergerstr. 22

81679 München

info@hanser.de

www.hanser.de

+49 (089) 99830-0

buecher-magazin.deDie junge Sklavin Cora flieht zu Beginn des 19. Jahrhunderts von der Plantage in Georgia, auf der sie geboren wurde, ein Kopfgeldjäger ist ihr auf den Fersen. Whitehead nimmt das Fluchtnetzwerk "Underground Railroad", münzt die Metapher um in einen realen Zug und schleust Cora in verschiedene Staaten, mit unterschiedlichen Vorstellungen zur Lösung der Krise; nach South Carolina, wo freie Farbige arbeiten, aber heimlich sterilisiert werden, nach North Carolina, dessen Alleen in "Strange Fruit" besungen sind. Sie harrt auf einem Dachboden aus und wird in Ketten gelegt, lernt in Indiana, sich vermeintlich sicher zu fühlen. Whitehead zeigt in einem Panorama das Selbstverständnis der Herrschenden schonungslos, ihre Schwäche, Ignoranz und Egoismus, aber auch die Brutalität der Versklavten untereinander. Es gibt kein Gut und Böse, aber schamlose Gewalt gegenüber denen, die einem System, dessen Reichtum auf dem Konzept des Besitzes von Menschen gründet, ausgeliefert sind. Mit Whiteheads kraftvoller, gleichzeitig nüchterner und poetischer Sprache dringt Coras Leid, ihre Unbeugsamkeit, ihr Galgenhumor tief in das Gedächtnis und Empfinden des Lesers. Und Sklaverei ist kein historisches Thema, es gibt sie in vielfältiger Form und sie trägt dazu bei, Waren billig verfügbar zu halten.

buecher-magazin.deDie junge Sklavin Cora flieht zu Beginn des 19. Jahrhunderts von der Plantage in Georgia, auf der sie geboren wurde, ein Kopfgeldjäger ist ihr auf den Fersen. Whitehead nimmt das Fluchtnetzwerk "Underground Railroad", münzt die Metapher um in einen realen Zug und schleust Cora in verschiedene Staaten, mit unterschiedlichen Vorstellungen zur Lösung der Krise; nach South Carolina, wo freie Farbige arbeiten, aber heimlich sterilisiert werden, nach North Carolina, dessen Alleen in "Strange Fruit" besungen sind. Sie harrt auf einem Dachboden aus und wird in Ketten gelegt, lernt in Indiana, sich vermeintlich sicher zu fühlen. Whitehead zeigt in einem Panorama das Selbstverständnis der Herrschenden schonungslos, ihre Schwäche, Ignoranz und Egoismus, aber auch die Brutalität der Versklavten untereinander. Es gibt kein Gut und Böse, aber schamlose Gewalt gegenüber denen, die einem System, dessen Reichtum auf dem Konzept des Besitzes von Menschen gründet, ausgeliefert sind. Mit Whiteheads kraftvoller, gleichzeitig nüchterner und poetischer Sprache dringt Coras Leid, ihre Unbeugsamkeit, ihr Galgenhumor tief in das Gedächtnis und Empfinden des Lesers. Und Sklaverei ist kein historisches Thema, es gibt sie in vielfältiger Form und sie trägt dazu bei, Waren billig verfügbar zu halten.© BÜCHERmagazin, Meike Dannenberg (md)

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Julian Weber staunt über die nüchterne Präzision, Faktizität und Aktualität, mit der Colson Whitehead die gewaltreiche Geschichte einer jungen Sklavin im Georgia des 19. Jahrhunderts erzählt. Erinnerung und Mahnung an die Sklaverei in den USA ist das Buch für Weber. Dass der Autor von der Emazipation seiner Figur berichtet, täuscht den Rezensenten nicht darüber hinweg, dass dem erlittenen Unrecht nie ganz zu entkommen ist. Wie der Autor Handlungsstränge dirigiert und ungeschminkt und gänzlich frei von Paternalismus schreibt, findet Weber beeindruckend. Nikolaus Stingls Übersetzung scheint ihm angenehm frei von Eindeutschungen von Slang. Das Buch ist für den Rezensenten ein Meisterwerk, möglicherweise der totgesagte "Great American Novel".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Wer etwas begreifen will über das gegenwärtige Amerika, seine untergründigen Strömungen, den Ursprung des Rassismus und seine toxischen Auswüchse bis in die Gegenwart, kommt an 'Underground Railroad' nicht vorbei." Sandra Kegel, F.A.Z., 03.06.20

"Whitehead zeigt die Mythen gewordenen Geschichten der Underground Railroad und die historischen Fakten der Sklaverei schnörkellos , als könne jeder komplizierte, erzählerische Trick ihre Wirkung nur schmälern. Der in den USA nach wie vor herrschende, offene und institutionelle Rassismus ist zur erzählten Welt des Romans geronnen. Das Buch für die USA der Gegenwart." Nicolas Freund, Süddeutsche Zeitung, 02.11.17

"Für den Leser geht es, immer wieder grausam anzusehen, rückwärts in

"Whitehead zeigt die Mythen gewordenen Geschichten der Underground Railroad und die historischen Fakten der Sklaverei schnörkellos , als könne jeder komplizierte, erzählerische Trick ihre Wirkung nur schmälern. Der in den USA nach wie vor herrschende, offene und institutionelle Rassismus ist zur erzählten Welt des Romans geronnen. Das Buch für die USA der Gegenwart." Nicolas Freund, Süddeutsche Zeitung, 02.11.17

"Für den Leser geht es, immer wieder grausam anzusehen, rückwärts in

Mehr anzeigen

die dunkle Zeit der USA, die bis heute nachwirkt, im Trump-Amerika - und auch deshalb ist dieser so brillant gebaute und klar geschriebene Roman ein Schlüsselwerk dieser Tage des Zweifelns und des Zorns." Georg Diez, Literatur Spiegel, Oktober 2017

"Es ist der große Roman über die Sklaverei in Amerika, aber er ist auch mehr als das ... Eine historisch akribische Aufarbeitung ... Ich kann mir niemanden vorstellen, der ungerührt aus dieser Lektüre herauskommt." Martin Ebel, SRF Literaturclub, 05.09.17

"Das Wissen über die Sklaverei, das Colson Whitehead einem aufbürdet, verändert einen." Rüdiger Safranski, SRF Literaturclub, 05.09.17

"Mit 'Underground Railroad' ist Whitehead etwas Großes gelungen: literarisch zu verdichten, wie die Folgen der Sklaverei Amerika bis heute zerreißen. Ein Roadmovie in die amerikanische Finsternis." Brigitte Kleine, ARD titel, thesen, temperamente, 27.08.17

"Colson Whitehead will eine andere Perspektive auf die Geschichte der Sklaverei eröffnen, die bislang vor allem von Weißen geschrieben wurde. Mit 'Underground Railroad' ist ihm das auf fulminante Art gelungen." Christian Schröder, Der Tagesspiegel, 22.08.17

"Wie oft war die Rede von der 'Great American Novel', die angeblich niemand mehr zu schreiben imstande sei, weil es zu kompliziert sein, Geschichte und Gegenwart in eins zu setzen und zu fiktionalisieren. 'Underground Railroad' ist nichts weniger als ein Meisterwerk, ein Roman, dessen historische Implikationen natürlich Schatten auf heute werfen." Julian Weber, Die Tageszeitung, 21.08.17

"'Underground Railroad' ist die Ungeheuerlichkeit eines fantastischen Sklavenromans ... Dieser fantastische Kniff macht die Konzentration auf einen psychologischen Realismus erst möglich, der Wut, Angst und Traumatisierung der Geflohenen genauso einbegreift wie die Panik der Jäger." Wieland Freund, Die Welt, 15.04.17

"Es ist der große Roman über die Sklaverei in Amerika, aber er ist auch mehr als das ... Eine historisch akribische Aufarbeitung ... Ich kann mir niemanden vorstellen, der ungerührt aus dieser Lektüre herauskommt." Martin Ebel, SRF Literaturclub, 05.09.17

"Das Wissen über die Sklaverei, das Colson Whitehead einem aufbürdet, verändert einen." Rüdiger Safranski, SRF Literaturclub, 05.09.17

"Mit 'Underground Railroad' ist Whitehead etwas Großes gelungen: literarisch zu verdichten, wie die Folgen der Sklaverei Amerika bis heute zerreißen. Ein Roadmovie in die amerikanische Finsternis." Brigitte Kleine, ARD titel, thesen, temperamente, 27.08.17

"Colson Whitehead will eine andere Perspektive auf die Geschichte der Sklaverei eröffnen, die bislang vor allem von Weißen geschrieben wurde. Mit 'Underground Railroad' ist ihm das auf fulminante Art gelungen." Christian Schröder, Der Tagesspiegel, 22.08.17

"Wie oft war die Rede von der 'Great American Novel', die angeblich niemand mehr zu schreiben imstande sei, weil es zu kompliziert sein, Geschichte und Gegenwart in eins zu setzen und zu fiktionalisieren. 'Underground Railroad' ist nichts weniger als ein Meisterwerk, ein Roman, dessen historische Implikationen natürlich Schatten auf heute werfen." Julian Weber, Die Tageszeitung, 21.08.17

"'Underground Railroad' ist die Ungeheuerlichkeit eines fantastischen Sklavenromans ... Dieser fantastische Kniff macht die Konzentration auf einen psychologischen Realismus erst möglich, der Wut, Angst und Traumatisierung der Geflohenen genauso einbegreift wie die Panik der Jäger." Wieland Freund, Die Welt, 15.04.17

Schließen

"Die Menschen tragen Ketten und sind Sklaven; aber sie sind nicht geboren, es zu sein, und haben die Hoffnung nicht verloren, wieder frei zu sein." (Matthias Claudius)

Cora arbeitet ebenso wie ihre Großmutter auf der Randall Farm, für sie gab es nie etwas anderes, als Sklavin …

Mehr

"Die Menschen tragen Ketten und sind Sklaven; aber sie sind nicht geboren, es zu sein, und haben die Hoffnung nicht verloren, wieder frei zu sein." (Matthias Claudius)

Cora arbeitet ebenso wie ihre Großmutter auf der Randall Farm, für sie gab es nie etwas anderes, als Sklavin sich auf Plantagen zu schinden. Eines Nachts flüchtet dann Coras Mutter von der Farm und lässt ihre Tochter alleine bei ihrer Mutter zurück. Cora kann nicht nachvollziehen, warum sie, sie ganz alleine gelassen und nicht mitgenommen hat. Nach dem Tod des alten Plantagenbesitzer Randall wird die Farm an seine Söhne vermacht, die diese genauso herzlos weiterführen. Unter unerträglichen Bedingungen müssen die Sklaven der Randalls Bauwolle säen und ernten. Doch eines Tages tritt Caesar an Cora heran und offenbart ihr das er flöhe und sie mitnehmen möchte. Erst verneint Cora diesen Vorschlag, den selten ist einem Sklaven so eine Flucht gelungen und wenn man sie gefasst hätte, wäre dies ihr Todesurteil gewesen. Ein paar Tage später wusste Cora das, wenn sie jetzt nicht flieht, dies ihr Leben lang bereuen würde. Zusammen wollen sie mit der Underground Railroad in ein neues Leben fliehen. Dabei wird Ridgehead einer der berüchtigten Sklaveneintreiber, die beiden unerbittlich verfolgen, um sie an Randall auszuliefern, den dieser hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Es beginnt eine abenteuerliche Reise bei denen sie heldenhafte Bahnhofswärter, Kopfgeldjäger und Leichendieben begegnen und überall lauern Gefahren. Werden sie ihre Freiheit wirklich finden?

Meine Meinung:

Mit Colson Whitehead ist hier ein fiktiver Roman erschienen, der die qualvolle Wirklichkeit der Sklaven in den USA widerspiegelt. Zur Vorlage nahm sich der Autor mehrere Slave narrative Vorlagen und gestalte damit einen fiktiven Roman, den es so nicht gab. Aber wenn man dieses Buch gelesen hat, kann man sich gut vorstellen, das es so gewesen sein könnte. Das Netzwerk der Underground Railroad gab es in Wirklichkeit, mit dieser wurden tatsächlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts Sklaven zur Flucht verholfen. Der Schreibstil ist sehr gut, schade nur das dem Buch ein wenig die Emotionen fehlen, trotzdem hat es mich zu tiefst bewegt. Entsetzt hat mich auch, das ab dem Jahr 1776, 460 000 Sklaven in die USA verschleppt und als billige Arbeitskräfte gehalten wurden. Ich denke dabei immer an eine damalige Fernsehserie Roots bei denen dies auch drastisch geschildert wurde. Selbst heute noch muss die schwarze Bevölkerung mit vielen Benachteiligungen in der ganzen Welt, vor allem aber in den USA leben. Deshalb auch stellvertretend dieses Buch, für alle jene Sklaven, die bisher ihr Leben lassen mussten. Ausgezeichnet wurde es mit dem National Book Award 2016 und dem Pulitzer Preis 2017. Ein Buch, das man gelesen haben sollte und von mir 5 von 5 Sterne bekommt.

Weniger

Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 4 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Ein sehr beeindruckendes Werk!

Cora ist Sklavin in dritter Generation auf einer Baumwollplantage in Georgia. Ihre Mutter konnte fliehen, als Cora 10 Jahre alt war - sie wurde von ihr zurück gelassen. Das Leben auf einer solchen Plantage war von täglichen Entbehrungen und Qualen …

Mehr

Ein sehr beeindruckendes Werk!

Cora ist Sklavin in dritter Generation auf einer Baumwollplantage in Georgia. Ihre Mutter konnte fliehen, als Cora 10 Jahre alt war - sie wurde von ihr zurück gelassen. Das Leben auf einer solchen Plantage war von täglichen Entbehrungen und Qualen begleitet. Es brauchte keine Zäune, um die Sklaven einzusperren. Täglich wurde ihnen eingebläut, dass es ihr Verderben wäre, wenn sie versuchen zu flüchten. Die Strafen der wieder Eingefangenen waren mehr als drastisch und endeten in der Regel mit dem Tod. Schon ein falscher Blick zog Schläge nach sich und der Versuch lesen zu lernen konnte mit dem Verlust beider Augen enden.

Als Cora 17 ist macht ihr ein Mitsklave das Angebot, mit ihm zusammen zu fliehen. Ihre anfängliche Weigerung ändert sich erst, nachdem sie bei einer Züchtigung halb tot geschlagen wird. Gemeinsam begeben sie sich auf die Flucht mithilfe der Underground Railroad (URR).

URR war der Deckname einer Fluchthilfebewegung, die sich über die USA erstreckte, bis in die tiefsten Südstaaten, in denen Sklaverei zum guten Ton gehörte. In dem vorliegenden Roman, der immerhin den Pulitzerpreis 2017 erhielt, wurde aus diesem Netzwerk eine wirkliche Untergrundbahn, die sich durch Tunnelsysteme von Station zu Station fortbewegte und ihre verzweifelte Fracht in Sicherheit bringen sollte.

So reist Cora durch mehrere US-Staaten um in Freiheit zu leben. Leider ist dies ein steiniger Weg, der sie so manches Mal an die Grenzen ihrer Existenz bringt.

Wer sich auf dieses Buch einlässt, der muss einiges miterleben. Grausamkeiten, wie ich sie mir wirklich nicht vorstellen konnte. Manchmal stockte mir der Atem, was Menschen sich alles einfallen lassen, wenn sie von Hass erfüllt sind und vor allem: die entsprechende Macht und Legitimation besitzen. Besonders erschreckte mich, was ganz "normale" Menschen für einen Spaß haben können, wenn andere gequält und getötet werden. Das Wort Gnade oder Mitgefühl scheint für viele Menschen ein Fremdwort zu sein. Denn eines steht fest: Auch wenn es sich hier um eine fiktive Geschichte, eben einen Roman, handelt, so sind die dort beschriebenen Lebensumstände und Gräueltaten definitiv der Historie entnommen, also wirklich passiert und erduldet - nur an einem womöglich anderen Ort und zu einer abweichenden Zeit sowie anderen Personen. Der Autor weist ausdrücklich darauf hin, dass sein Buch keinerlei Anspruch auf historische Genauigkeit erhebt.

Erschreckend deutlich wird im Verlaufe des Buches, dass es zu jener Zeit eigentlich keinen wirklich sicheren Raum für Farbige in den USA gab. Es handelte sich immer nur um eine Verschnaufpause auf Zeit und leider zeigte sich mehr als einmal, wie trügerisch die scheinbar erlangte Freiheit war.

Dieser Roman hat mich wirklich gefesselt und auch tief bewegt. Colson Whitehead bietet eine Geschichte in einem mitreißenden Schreibstil, die ich kaum aus der Hand legen konnte. Der Roman ist gegliedert in längere Kapitel unter den jeweiligen US-Staaten-Namen und in dazwischen liegende kürzere Kapitel, in denen er den Leser etwas über andere wichtige Personen des Buches erfahren lässt. Sie machen einen Blick außerhalb von Coras Blickfeld möglich und schaffen vor allem die Möglichkeit, auch nicht unmittelbar mit ihrem Schicksal verbundene und dennoch für den Autor wichtige Begebenheiten einfließen zu lassen. Ein für mich perfekter Aufbau!

Underground Railroad bietet dem Leser die Möglichkeit, ein wichtiges und dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte zu erlesen. Dazu gehören natürlich nicht nur die Sklavenhalter und -treiber, sondern auch die Menschen, die ein Netzwerk wie URR erst möglich machten. Sie riskierten für jeden Flüchtling ihr Leben - auch das ihrer Familie. Unwillkürlich hofft man, dass solche Menschen doch bitte heute in der Überzahl sein mögen.

Ich kann dieses Buch nur wärmstens jedem empfehlen, der sich an etwas anspruchsvollerer Literatur versuchen mag.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Düster und grausam

„Underground Railroad“ von Colson Whitehead ist ein Roman über ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte, der mich sehr bewegt hat.

Schauplatz ist eine Baumwollplantage im tiefen Süden, in Georgia. Die Geschichte spielt vor der …

Mehr

Düster und grausam

„Underground Railroad“ von Colson Whitehead ist ein Roman über ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte, der mich sehr bewegt hat.

Schauplatz ist eine Baumwollplantage im tiefen Süden, in Georgia. Die Geschichte spielt vor der Sklavenbefreiung, also vor mehr als 150 Jahren. Erzählt wird das Schicksal der 17-jährigen Cora. Aber auch das ihrer Großmutter und Mutter, die ebenfalls auf der Plantage gearbeitet haben.

Eines Tages wird Cora gefragt, ob sie Caesar auf seiner Flucht in den Norden begleiten möchte. Eine aufregende Zeitreise beginnt…

Colson Whitehead hat den Überlebenskampf der Sklaven in den Südstaaten spannend in Szene gesetzt. Ab und zu sind echte Steckbriefe eingestreut. Auch die Emotionen kommen nicht zu kurz. „Underground Railroad“ beinhaltet grausame Szenen, die schwer auszuhalten sind:

„Die Leichen hingen wie verrotteter Schmuck in den Bäumen. Manche waren nackt, andere teilweise bekleidet...“

Dieses geheime Netzwerk, das es wirklich gegeben hat, als unterirdische Eisenbahn darzustellen, finde ich genial. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. South und North Carolina, Tennessee, Indiana. Immer, wenn Cora an einer Station aussteigt, findet sie ein anderes Amerika.

Die Figurenzeichnung ist glaubhaft und durchdacht. Cora ist mir sofort ans Herz gewachsen. Sie ist eine starke Frau, die viele Rückschläge zu verkraften hat. Gekonnt seziert der Autor ihre Gedanken und Gefühle. Und so fiebert man mit ihr mit, ob am Ende tatsächlich die Freiheit wartet.

Fazit: Ein anspruchsvoller Roman, der ambivalente Gefühle auslöst. Gut geschrieben, ohne Frage. Eine Lektüre, die einen klüger macht und nachhallt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Aufwühlender Roman

Bei dem Roman „Underground Railroad“ von Colson Whitehead habe ich mich für die Hörbuchfassung, gelesen von Helene Grass, entschieden und ein paar wirklich spannende und aufreibende Stunden damit zugebracht, mir Coras Geschichte anzuhören.

Zum …

Mehr

Aufwühlender Roman

Bei dem Roman „Underground Railroad“ von Colson Whitehead habe ich mich für die Hörbuchfassung, gelesen von Helene Grass, entschieden und ein paar wirklich spannende und aufreibende Stunden damit zugebracht, mir Coras Geschichte anzuhören.

Zum Inhalt

Die Geschichte beginnt eigentlich mit Coras Großmutter, die auf einem Sklavenschiff nach Amerika gebracht wird und dort als Sklavin ihr Leben auf einer der zahlreichen Baumwollplantagen verbringt. Dort wird ihre Tochter geboren, die wiederum ihre eigene Tochter, Cora, dort zur Welt bringt. Das Leben auf der Plantage ist hart, bestimmt von der Willkür und Brutalität der Plantagenbesitzer und der Aufseher. Als ihr von Caesar, der ebenfalls als Sklave auf der Baumwollplantage lebt, vorgeschlagen wird, mit Hilfe der Underground Railroad zu fliehen, ergreift Cora diese Chance.

Meine Meinung

Bevor ich das Buch gelesen bzw. gehört habe, war mir zwar das Thema der Sklavenarbeit in den Südstaaten von Amerika bekannt, allerdings hatte ich noch nie etwas von der Underground Railroad gehört. In Colson Whiteheads Roman ist die Underground Railroad tatsächlich ein unterirdisches Schienennetz, die geflohenen Sklaven werden von unterirdischen Zügen von einem Ort zum nächsten gebracht. Ein wenig Recherche hat ergeben, dass es sich bei der tatsächlichen Underground Railroad eher um ein informelles Netzwerk von Gegnern der Sklavenhaltung handelte, die die Begriffe rund um die Zugfahrt dazu nutzten, um miteinander zu kommunizieren.

Colson Whiteheads Variante von den unterirdisch fahrenden Zügen und den verschiedenen Zugstationen, in denen sich Cora und zum Teil ihr Begleiter Caesar wiederfinden, hat mir jedoch auch sehr gut gefallen. Die Stationsvorsteher und Helfer der Underground Railroad sind ein Lichtschimmer in der ansonsten sehr bedrückenden Handlung des Romans. Cora macht sich auf die Suche nach der Freiheit, die man ihr, von Geburt an, vorenthalten hat. Schonungslos wird dem Leser vor Augen geführt, was es bedeutet hat, zur damaligen Zeit ein Sklave zu sein. Man schöpft mit Cora Hoffnung, um diese wieder zerschlagen zu sehen, drückt ihr die Daumen, dass ihre Reise doch noch ein gutes Ende nehmen wird. Das Buch ist definitiv keine leichte Kost, das Thema berührt und wühlt einen auf und damit ist es Colson Whitehead meiner Meinung nach gelungen, einen starken, aussagekräftigen Roman zu schreiben, der ein trauriges Kapitel in der Geschichte beleuchtet.

Helene Grass hat mir als Sprecherin für diese Geschichte zudem außerordentlich gut gefallen. Sie hat eine angenehme Stimme und ich hatte, obwohl die Geschichte nicht aus der Ich-Perspektive erzählt wird, das Gefühl, dass es Cora ist, die diese Geschichte erzählt.

Von mir erhält „Underground Railroad“ fünf von fünf Sternen und eine absolute Leseempfehlung bzw. Hörempfehlung!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Thematisch packend, Schreibstil sehr enttäuschend..

Ich war auf dieses Buch unglaublich gespannt, immerhin hat Colson Whitehead mit seinem Roman "Underground Railroade" den Pulitzer Preis 2017 gewonnen. Immer wieder las man, dass der Autor der schreckliche Geschichte Amerikas, bzw. …

Mehr

Thematisch packend, Schreibstil sehr enttäuschend..

Ich war auf dieses Buch unglaublich gespannt, immerhin hat Colson Whitehead mit seinem Roman "Underground Railroade" den Pulitzer Preis 2017 gewonnen. Immer wieder las man, dass der Autor der schreckliche Geschichte Amerikas, bzw. der Geschichte der Sklavenhaltung bis ins 19. Jahrhundert auf großartige Art und Weise ein neues Gesicht gegeben hätte. Somit waren meine Erwartungen hoch!

Doch schon auf den ersten Seiten wird dem Leser möglichst deutlich dargelegt, wie man den Inhalt zu verstehen habe - mitsamt ausführlicher Erklärung der geschichtlichen Hintergründe zum "Underground Railroad". Das mag hilfreich sein, mich hat es jedoch bereits sehr gestört. Meiner Meinung nach sollten sich die Inhalte und eine entsprechende Meinung dazu aus den Verläufen selbst ergeben, schließlich ist man ein "mündiger", im besten Fall reflektierender Leser. Somit fand ich persönlich die Erläuterungen und Whitehead's Ausführungen zu Anfang des Buches auch denkbar ungünstig platziert und hätte sie mir (ggf. mit einem Vermerk) eher am Ende des Romans gewünscht.

Zudem muss ich ehrlich gestehen, dass sich meiner Meinung nach die arg erläuternde Art auch im Schreibstil wiederfinden ließ. Für meinen Geschmack gab es zu viele recht plakative Sätze oder Aussagen ("Jeder wusste, dass Nigger keinen Geburtstag hatten."), damit der Leser auch ja den geschichtlichen Hintergrund und die grausamen Zustände zu verstehen weiß. Vielleicht lag es am jeweiligen Kontext, aber ich fand den Stil des Autors eher anstrengend zu lesen. Vielmehr hätte ich gehofft, dass sich die Emotionen aus dem Text und aus den Schilderungen selbst heraus gestalten, statt dass Whitehead immer wieder auf die Gräueltaten der Sklavenhalter und der damaligen Umstände hinweist. Trotz der wirklich vielversprechenden Buch-Besprechungen fand ich die Art und Weise, wie die Zeit und auch die Protagonisten dargestellt waren absolut enttäuschend. Die Figuren waren zwar authentisch dargestellt, der Rest wirkte auf mich extrem erzwungen.

Ich habe das Buch letztlich nicht zu Ende gelesen. Meine Bewertung: 2 Sterne. Sehr schade!

Weniger

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Ich kann in den Jubel über dieses Buch nicht einstimmen.

Erwartet habe ich ein Buch über die Flucht einer Sklavin. Doch dann wird erst einmal auf 75 Seiten die Verhältnisse der Sklaven in Amerika beschrieben und ich frage mich, was daran neu ist.

Das Fluchtkapitel ist dann …

Mehr

Ich kann in den Jubel über dieses Buch nicht einstimmen.

Erwartet habe ich ein Buch über die Flucht einer Sklavin. Doch dann wird erst einmal auf 75 Seiten die Verhältnisse der Sklaven in Amerika beschrieben und ich frage mich, was daran neu ist.

Das Fluchtkapitel ist dann wirklich spannend und auch die Geschehnisse in South Carolina mit der Geburtenkontrolle für Schwarze hat mir gut gefallen. Der Aufenthalt in North Carolina unterm Dach ist ebenfalls bedrückend und spannend.

Doch gerade das zentrale Thema des Buch, die Underground Railroad, ist in der Form als wirkliche Eisenbahn rein fiktiv und kommt wie Harry Potters Hogwardexpress daher. Klar steht diese Railroad für alle Menschen, die gegen Sklaverei kämpfen und auch die moralische Frage, ob wer für den Kampf für die Freiheit einen Menschen erschlägt ein Mörder ist, wird behandelt, aber alles ohne Mehrwert für den Leser.

Da in den Buch auch die Unterschiede in den einzelnen Bundesstaaten behandelt werden, hätte eine Amerikakarte dem Buch gut getan. 3 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Schon allein das Cover hat mich neugierig gemacht. Eine schöne Schriftart auf einem etwas undeutlichen Hintergrund. Dunkle Farben, es wirkt düster und passt damit sehr gut zur Thematik. Bevor man mit dem Buch startet, sollte man sich bewusst machen, dass dies kein historischer …

Mehr

Schon allein das Cover hat mich neugierig gemacht. Eine schöne Schriftart auf einem etwas undeutlichen Hintergrund. Dunkle Farben, es wirkt düster und passt damit sehr gut zur Thematik. Bevor man mit dem Buch startet, sollte man sich bewusst machen, dass dies kein historischer Tatsachenroman. Der Autor bedient sich zwar historischer Tatsachen, er spinnt diese aber auf seine ganz eigene Weise in seine Geschichte ein. So gab es die Underground Railroad als informelles Netzwerk, dass Sklaven auf der Flucht half wirklich, aber Whitehead nimmt es wörtlich und erschafft eine richtige Untergrundeisenbahn, die fantastisch auf mich wirkte. Auch die Geschehnisse in den einzelnen Staaten der USA haben vielleicht nicht so stattgefunden, aber im kleineren Maßstab oder als Idee waren sie in der Geschichte präsent.

Obwohl ich schon sehr auf den Roman gefreut hatte, da ich im Moment einiges zu diesem schrecklichen Abschnitt in der Geschichte lese, fiel mir der Anfang vom Buch etwas schwer. Die Protagonistin Cora ist ein Charakter, der einen erst einmal auf Abstand lässt, sie öffnet sich erst nach und nach. Auch der Schreibstil ist etwas emotionslos, besonders wenn von den Schrecken der Sklaverei berichtet wurde. Aber ich gewöhnte mich daran und merkte wie gut der Schreibstil passte, denn nur durch die Emotionslosigkeit war für mich die Beschreibungen zum Teil zu ertragen und anderseits passte es sehr gut zu der Emotionslosigkeit der Sklavenhalter.

Der Autor greift viele verschiedene Unterdrückungsmechanismen auf, die mich zum Teil an die Naziherrschaft und/oder Hexenverfolgung erinnert haben. Gekonnt webt er Fiktion und reale Ereignisse in die Geschichte ein. Was ich persönlich etwas schade fand, dass man allein durch den Roman nicht wusste was nun wirklich so oder so ähnlich geschah. Dazu muss man seine Interviews und andere Quellen mit einbeziehen. Aber trotz, dass die ganze Geschichte nicht immer mit historischen Fakten zu hinterlegen ist, zeigte der Roman für mich das ganze Ausmaß der Sklavereiwirtschaft, den Rassismus und die Fähigkeit der Menschen zur Grausamkeit. Das alles wirkt bis heute auf die amerikanische Gesellschaft, weshalb der Roman auch im Spiegel der aktuellen Ereignisse ein wichtiges Zeugnis ist. Er war nicht immer einfach zu lesen, was Sprachstil und die geschilderte Grausamkeiten und deren Emotionslosigkeit anging. Ich musste immer mal inne halten. Doch mir wurde klar warum der Roman so hoch gelobt wird, er große Literatur, die einen auch viel zum Nachdenken bringt und gleichzeitig richtig gut geschrieben ist.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Coras spektakuläre Flucht Richtung Norden

Das Buch "Underground Railroad" von Colson Whitehead hat mich seines Themas wegen sofort in seinen Bann gezogen. Das Cover finde ich gut gelungen. Die weiße Schrift und die große Schriftgrößte vor dem dunklen …

Mehr

Coras spektakuläre Flucht Richtung Norden

Das Buch "Underground Railroad" von Colson Whitehead hat mich seines Themas wegen sofort in seinen Bann gezogen. Das Cover finde ich gut gelungen. Die weiße Schrift und die große Schriftgrößte vor dem dunklen Hintergrund springt einem sofort ins Auge. Das Gebäude unter dem Nachthimmel könnte zu einer Station der Underground Railroad gehören, die im Buch eine wichtige Stellung einnimmt. Diese ist ein geheimes Netzwerk von Fluchtrouten, Treffpunkten, sicheren Unterschlupfen und Unterstützern aus unterschiedlichsten Bevölkerungsteilen, das den Sklaven zur Flucht verhilft und sie durchs ganze Land vom Süden in den Norden schleust. Alle kennen immer nur die nächsten Schritte und nie den ganzen Plan. Der Autor nimmt den Begriff wörtlich und baut diese in seiner Geschichte in Form echter Waggons, echten Stationen und echten Schaffnern auf, was jedoch so in Wirklichkeit nicht der Fall war, vielmehr erfolgt die Flucht über Tage auf anderen Fortbewegungsmitteln, was ich etwas schade finde. Seine Auslegungsweise klingt zwar spektakulär, eine Erzählung mit den tatsächlichen Begebenheiten hätte mir jedoch besser gefallen.

Die Geschichte um Cora, einer etwa 16 Jahre alten Sklavin auf einer Baumwollplantage, habe ich mit großer Bestürzung, Interesse, Spannung und Mitgefühl verfolgt. Das Thema Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Amerika war mir bisher in dieser Form nicht bekannt und ich war schockiert, was ich darüber alles erfahren habe und der Autor erreicht damit definitiv, dass der Verständnishorizont des Lesers erweitert wird. Der Autor hat weitere wichtige Themen erörtert, z.B. die Bevölkerungskontrolle in Form von Zwangssterilisation. Nachdem man Coras Leben auf der Baumwollplantage in Georgia kennen gelernt hat, nimmt der Autor den Leser in längeren Kapiteln mit auf deren Flucht über South Carolina, North Carolina, Tennessee und Indiana bis in den Norden. Dazwischen lernt man in kürzeren Kapiteln Personen besser kennen, die in der Geschichte ebenfalls eine tragende Rolle spielen, auch den Grund des Verschwindens von Mabel, Coras Mutter, die ebenfalls geflüchtet ist, es vermeintlich als erste Sklavin bisher geschafft hat, tatsächlich zu entkommen, und Cora alleine ihrem Schicksal überließ. In jedem der Staaten erlebt Cora eine andere Einstellung flüchtigen Sklaven gegenüber und erlebt so von großer Hilfsbereitschaft bis zu monatelanger Gefangennahme im Spitzbogen eines Speichers alle möglichen Szenen und wird unterwegs nicht nur einmal vom Sklavenjäger aufgespürt, der alles daran setzt, sie seinem Besitzer zurück zu bringen, wo eine grausame Strafe bis hin zum Tod auf sie wartet.

Der Schreibstil hat mir grundsätzlich gut gefallen. Durch die Gestaltung der Kapitel und Rückblicke bekommt man einen sehr umfassenden Einblick und kann sich ein sehr gutes Bild von allem machen. Die Darstellung der Grausamkeit des Themas fand ich in sehr guter Form gewählt, man fühlt definitiv mit den Sklaven, aber auch mit den Stationsvorstehern und Mitgliedern der Underground Railroad, die für die Rettung der Sklaven ihr Leben riskieren, mit. Jedoch gab es zwischendurch auch Passagen, die für mich schwer zu lesen waren und große Konzentration erforderten. Auch die große Anzahl der vorkommenden Personen hat mich manchmal etwas verwirrt. Alles in allem hat mir der Roman sehr gut gefallen und mein geschichtliches Wissen erweitert. Ich kann dieses Buch definitiv empfehlen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ergreifende Geschichte

Underground Railroad von Colson Whitehead erzählt eine Geschichte die sehr nah an der Realität ist. Der Pulitzer Preis wurde in meinen Augen verdient für diesen Roman vergeben.

Cora ist Sklavin auf der Baumwollplantage Randall in Georgia, auch ihre …

Mehr

Ergreifende Geschichte

Underground Railroad von Colson Whitehead erzählt eine Geschichte die sehr nah an der Realität ist. Der Pulitzer Preis wurde in meinen Augen verdient für diesen Roman vergeben.

Cora ist Sklavin auf der Baumwollplantage Randall in Georgia, auch ihre Großmutter und Mutter waren bereits dort Sklaven. Ihre Großmutter ist längst verstorben, von ihrer Mutter Mabel wurde sie verlassen als sie 10 Jahre alt war. Seit Mabels Flucht muss Cora sich allein durchschlagen. Sie erlebt Auspeitschungen am eigen Leib und muss im Hob wohnen, ein Bereich der Plantage wo die wohnen die mehr oder weniger ausgestoßen wurden aus der Sklavengemeinschaft. Als Caesar, ein gebildeter Sklave Cora die Flucht vorschlägt will sie nichts davon wissen, sie weiß nur zu gut was mit eingefangenen Sklaven geschieht. Doch irgendwann ist der Punkt gekommen an dem Cora, Caesar und ein anderes Sklavenmädchen, dass sich den beiden einfach angeschlossen hat, fliehen. Auf ihrer Flucht werden sie einmal fast aufgegriffen, doch Cora und Caesar können fliehen. Dabei verletzt Cora einen Jungen sehr schwer, sie vermutet, dass er seinen Verletzungen erlegen ist, denn sie wird nun als Mörderin gesucht.

Cäsar und sie schaffen es mit Hilfe des Farmers Fletcher, ein Kontakt von Caesar, zur Underground Railroad. Diese ist ein Netzwerk, dass es damals wirklich gegeben hat. Die ganze Sache verlief im geheimen, es wurden Codes benutzt. Der Autor bedient sich in diesem Buch einer echten Bahn, die im Untergrund fungiert. Dies ist wichtig für das Verständnis, ansonsten kann es zu Verwirrung kommen.

In North Carolina angekommen geht es beiden erstmal gut, sie bleiben dort und erholen sich. Doch der Frieden währt nicht lang, der Plantagenbesitzer Randall hat den Sklavenfänger Ridgeway auf Cora angesetzt, und dieser scheint sie gefunden zu haben......

Im weiteren Verlauf des Romans werden Coras Flucht und ihre Stationen auf der Flucht beschrieben. Der Leser bekommt eine realistische Vorstellung davon wie man sich damals als Sklave gefühlt haben muss. Er erzählt sehr gefühlvoll, beschönigt allerdings auch nichts. Von der Organisation URR hatte ich bis dato noch nie etwas gehört, es war sehr interessant einmal eine ganz neue Perspektive zu erleben. Lediglich die Tatsache das Netzwerk in einen echten Zug zu verwandeln halte ich für etwas übertrieben, zumal die Story auch mit den realen geschichtlichen Fakten funktioniert hätte.

Alles in allem ist Underground Railroad ein toller und wirklich lesenswerter Roman. Volle Punktzahl!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Aufzählung der Ehrungen, die der amerikanische Autor und Harvard-Absolvent Colson Whitehead für seinen 2016 im Original erschienenen Roman „Underground Railroad“ erhalten hat, würde hier den Rahmen sprengen, wobei die beiden wichtigsten Auszeichnungen, der …

Mehr

Die Aufzählung der Ehrungen, die der amerikanische Autor und Harvard-Absolvent Colson Whitehead für seinen 2016 im Original erschienenen Roman „Underground Railroad“ erhalten hat, würde hier den Rahmen sprengen, wobei die beiden wichtigsten Auszeichnungen, der „Pulitzer Prize for Fiction“ sowie der „National Book Award“, nicht unerwähnt bleiben sollen. Für den Hanser Verlag hat Nikolaus Stingl nun den Roman ins Deutsche übersetzt.

Nach den jüngsten Ereignissen in Charlottesville und dem Erstarken der Ultrarechten, über die der amtierende US-Präsident schützend seine Hand hält, muss man sich keinen Illusionen hingeben. In den Vereinigten Staaten ist Rassismus an der Tagesordnung und die Prosperität dieser Nation gründet sich auf Sklaverei, auf Diskriminierung und Ausbeutung. Für Filmemacher und Autoren schon immer ein Thema, in unterschiedlichster Qualität realisiert.

Nun also von Colson Whitehead ein Roman über die „Underground Railroad“. Teilweise historisch, dann aber wieder durch mystisch-fantastische Elemente verfremdet. Besagte Underground Railroad existierte seit Beginn des 19. Jahrhunderts und war der Name eines geheimen Netzwerks von Abolitionisten sowie weiteren Unterstützern, mit dessen Hilfe Sklaven aus den Südstaaten die Flucht ermöglicht wurde. Whitehead verwendet diesen Begriff allegorisch und macht in seinem Roman daraus eine reale Eisenbahnverbindung, die auf unterirdische Gleisen Richtung Freiheit bei einer Reise durch Raum und Zeit, auch mit Verweisen auf Ereignisse aus der europäischen Geschichte, verkehrt.

Im Zentrum der Handlung steht Cora, eine junge Frau, die ihr gesamtes Leben in Unfreiheit verbracht hat. Früh von der Mutter verlassen, die sie bei ihrer Flucht zurückgelassen hat, muss sie sich alleine durchschlagen. Für die weißen Plantagenbesitzer auf den Feldern arbeitet sie wie ein Tier, lebt unter menschenunwürdigen Bedingungen, wird beim geringsten Anlass bis auf die Knochen blutig gepeitscht. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie sich eines Tages zur Flucht entschließt, auch wenn sie nicht weiß, was sie am Ende ihres Weges erwarten wird. An Bord der Underground Railroad von Süd nach Nord, diverse Staaten durchquerend, guten und bösen Menschen begegnend, die ihre Wege kreuzen.

Eine zutiefst bewegende Lektüre. Wegen den schonungslos beschriebenen Misshandlungen stellenweise kaum auszuhalten, ich musste das Buch immer wieder weglegen. Aber das Thema ist hochaktuell. Gerade auch deshalb ist „Underground Railroad“ ein bedeutender und gerade für das heutige Amerika immens wichtiger Roman, denn dieses zutiefst schmutzige Kapitel der amerikanischen Historie darf nicht vergessen werden. Vor allem, weil unter dem neuen Präsidenten sowohl Alt-Right als auch Ku Klux Klan in der Öffentlichkeit ihre abstrusen Vorstellungen von der Überlegenheit der Weißen zelebrieren können, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Beschämend!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für