Nicht lieferbar

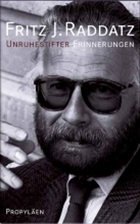

Unruhestifter

Erinnerungen

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Fritz J. Raddatz zählt zu den großen Feuilletonisten und Literaturkritikern unserer Zeit. Fast 50 Jahre lang hat er in unterschiedlicher Funktion dem deutschen Literaturbetrieb wichtige Impulse gegeben, hat heftige Debatten ausgelöst, Maßstäbe gesetzt. Nun legt er seine Memoiren vor. Der Rückblick auf sein bewegtes Leben ist zugleich ein kulturhistorisches Panorama der vergangenen Jahrzehnte.