Morgen noch in Berlin oder schon in Jerusalem?

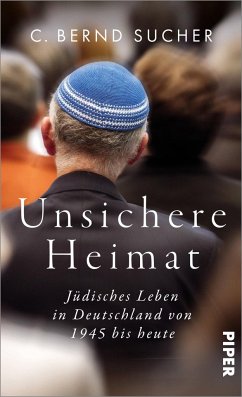

Ungefähr 95 000 Menschen in Deutschland gehören heute einer jüdischen Gemeinde an. Bei einer Gesamtbevölkerung von 83 Millionen ist das eine verschwindend geringe Zahl. Und doch steht diese Gruppe immer wieder im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Wegen der Shoah, antisemitischer Ausschreitungen, der israelischen Politik. In diesem Buch untersucht C. Bernd Sucher, wie es um die deutschen Jüdinnen und Juden steht. Dafür beleuchtet er sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart und sucht in zahlreichen Gesprächen eine Antwort auf die Frage: Haben Juden in diesem Staat eine Zukunft - oder nicht?

»Es war nie einfach, als Jüdin oder Jude in Deutschland zu leben, und das ist es auch heute nicht. In gewisser Weise sind wir immer noch, oder besser: wieder im Zwischenzustand. Jüdisches Leben in Deutschland ist alles und nichts: Es ist ein Wunder, und es ist - zumindest ein bisschen - Normalität. Es ist Alltag und Ausnahmezustand. Es ist zugleich wundervoll und schwierig, motivierend und bedrückend.« Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Ungefähr 95 000 Menschen in Deutschland gehören heute einer jüdischen Gemeinde an. Bei einer Gesamtbevölkerung von 83 Millionen ist das eine verschwindend geringe Zahl. Und doch steht diese Gruppe immer wieder im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Wegen der Shoah, antisemitischer Ausschreitungen, der israelischen Politik. In diesem Buch untersucht C. Bernd Sucher, wie es um die deutschen Jüdinnen und Juden steht. Dafür beleuchtet er sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart und sucht in zahlreichen Gesprächen eine Antwort auf die Frage: Haben Juden in diesem Staat eine Zukunft - oder nicht?

»Es war nie einfach, als Jüdin oder Jude in Deutschland zu leben, und das ist es auch heute nicht. In gewisser Weise sind wir immer noch, oder besser: wieder im Zwischenzustand. Jüdisches Leben in Deutschland ist alles und nichts: Es ist ein Wunder, und es ist - zumindest ein bisschen - Normalität. Es ist Alltag und Ausnahmezustand. Es ist zugleich wundervoll und schwierig, motivierend und bedrückend.« Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

»'Unsichere Heimat' ist das Buch zur Stunde [...], tragischerweise.« Süddeutsche Zeitung Bayern 20231109

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Dieses Buch des früheren Theaterkritikers C. Bernd Sucher gewinnt auch durch die jüngsten Entwicklungen noch einmal an Bedeutung, bemerkt Kritikerin Christiane Lutz: Der Autor hält, zum Teil mit deutlichem Aufzählungscharakter, fest, welche Formen jüdischen Lebens es in Deutschland gibt. Dabei widmet er sich nicht nur jüdischen Museen, Theatern und sozialen Einrichtungen, sondern auch den Entstehungsgeschichten verschiedener Synagogen und ihren architektonischen Besonderheiten, so Lutz. Trotz einiger Längen handelt sich sich hier der Rezensentin zufolge um ein wichtiges Buch, das auch die brüchige Unsicherheit jüdischen Lebens in Deutschland sichtbar mache.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH