Was passiert mit einer Familie, wenn nach dem Tod des Vaters nur die Mutter und die vier Töchter übrigbleiben - und wenn diese auch noch alle gemeinsam ins geerbte Hauseinziehen sollen? Wenn nur die Jüngste sich verweigert und die Mutter ein neues Leben beginnen will, die älteren Töchter aber aufbegehren? Wenn eingefahrene Familienstrukturen plötzlich aufbrechen und nie ausgetragene Konflikte ans Licht kommen?

Bilderreich und originell erzählt Stefanie Lemke in ihrem Roman diese bewegte Familiengeschichte wechselweise aus der Sicht der Mutter und ihrer Töchter und zeigt, dass wir uns nirgendwo so entblößen wie in der eigenen Familie.

Bilderreich und originell erzählt Stefanie Lemke in ihrem Roman diese bewegte Familiengeschichte wechselweise aus der Sicht der Mutter und ihrer Töchter und zeigt, dass wir uns nirgendwo so entblößen wie in der eigenen Familie.

Ein Haus wie ein belegtes Brot: Stefanie Lemke lässt es in ihrem Debütroman rumoren im Familiengebälk

Die "Golden Girls" sind sie nicht. In Stefanie Lemkes Debütroman "Unter Schwestern" leben zwar auch erwachsene Frauen mit der verwitweten Mutter unter einem Dach. Aber ihre Kratzbürstigkeiten und Konflikte passen in kein Komödienformat. Was Stefanie Lemke hier im kühlen Ton einer Protokollantin erzählt, ist ein Familienporträt der düsteren Sorte: der Vater ein Langweiler, die Mutter ein Leichtfuß und die Töchter Leisetreter voller Wut im Bauch.

Die 1962 geborene Autorin zeichnet Kindheit in den Fünfzigern und Sechzigern nach - ein verkorkstes Familienleben in einem Kaff zwischen Rhein und Neckar. Sie sammelt die Kränkungen der Kinderzeit und übersetzt sie in ausgewachsene Komplexe: Später, in den achtziger Jahren, haben alle vier Töchter einen Knacks. Gisela, die Älteste, ist ein Kontrollfreak und Putzteufel geworden, Hedwig, die Zweite, ihr unheimlicher Schatten, Susanne, die Dritte, eine Nymphomanin ohne Rückgrat und Christine, die Jüngste, eine beziehungsunfähige Lesbe.

Stefanie Lemke, Absolventin des Leipziger Literaturinstituts, koloriert die Geschichten ihrer kaputten Gestalten mit Farben aus der Kulturhistorie; sie zitiert von Hofmannsthal bis Jean Améry und von griechischen Sprichwörtern über Don Bosco bis Saint-Exupéry. Jedes Motto wird konterkariert oder ironisch illustriert. "Wir sind alle einander zum Segen oder Fluch" von Ignatius von Loyola beispielsweise ist jenes Kapitel überschrieben, in dem wir Gisela zum ersten und einzigen Mal schwach erleben: dem Krankenhaus ausgeliefert, während zu Hause alles drunter und drüber und der top gepflegte Garten vor die Hunde geht.

Losgetreten wird die Lawine familiären Zwists nach dem Tod des Vaters. Er vererbt das Haus den vier Töchtern; das auf Jahre verpachtete Grundstück in den Weinbergen geht an seine Frau. Geld aber und die große Freiheit gibt es für keinen. Das Lied, das in dem verstaubten Nest einst jedem den Kopf verdreht hatte - Harpos "Moviestar" -, bleibt tote Note und das Leben grau. Schließlich springt ein alter Freund der Familie ein und bietet einen Kredit zu günstigen Konditionen, damit wenigstens Christine ausbezahlt werden und in die Stadt studieren gehen kann. Warum ausgerechnet sie?

Stefanie Lemke lässt es rumoren im Familiengebälk. Gisela reißt die Führung an sich: Die Mutter wird in die Kellerwohnung gepackt, Susanne und Hedwig in Dachzimmer, Mann und Kinder in die Wohnung der Eltern. "Ich bin für ein Brot geblieben", erinnert sich die Mutter, an ihre Flucht aus dem Osten und ihre Heirat. "Was ist ein Haus anderes als ein belegtes Brot und das Dorf anderes als das Ende der Welt?" Nun jedoch hat sie nicht einmal mehr ein Haus, nur noch ein dunkles Zimmer mit Gitter vor dem Fenster, einem Blick auf die propere Rasenfläche - und die Erinnerungen an ihre Affären, an ihre Zeiten als Dorfschönheit. Ihre Jüngste, die androgyne Christine, ist, wie dem Leser schnell klar wird, die Frucht einer dieser Affären.

Tatsächlich ist das Drama um Christines Herkunft überinszeniert. Die Fragen rund um Identität und Zugehörigkeit wurden schon subtiler angegangen; dass gerade Christines schielender Blick auf die Welt die wahre Vaterschaft verrät, ist eine Spur zu viel symbolschwangerer Tick - und man hört Ibsens "Wildente" allzu laut schnattern. Überhaupt ist zu große Subtilität keine Klippe dieses Bad-Girls-Romans. Streckenweise liest sich "Unter Schwestern" wie eine Kompositionsetüde: sechzehn Kapitel, Exposition und Epilog, Themenstellung, Durchführung, alles exemplarisch ausgearbeitet. Mit dem halben Happy End allerdings dreht Stefanie Lemke unseren Erwartungen dann wieder eine lange Nase. Eine hübsche Wendung - und ein Versprechen, dass die neue Romancière mehr kann als ihre Hausaufgaben machen. Kein goldverdächtiger, aber ein guter Erstling.

ALEXANDRA KEDVES

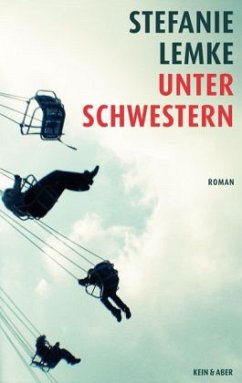

Stefanie Lemke: "Unter Schwestern". Roman. Kein & Aber Verlag, Zürich 2009. 368 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Ein solides Erstlingswerk bescheinigt Alexandra Kedves der Autorin Stefanie Lemke. In "Unter Schwestern" geht es um die gestörte Beziehung zwischen Mitgliedern einer Familie in einem Dorf zwischen Rhein und Neckar. Nach dem Tod des Vaters tritt die angestaute Wut vor allem der Töchter zutage, die die durch Kränkungen in Kindertagen verursachten Psychosen und Ängste nicht länger unterdrücken können. Zuweilen lese sich der Roman wie eine "Kompositionsetüde", moniert die Rezensentin, als habe die Autorin sich bemüht, ja alle Hausaufgaben richtig zu machen. Der überraschende Schluss aber lässt Kedves auf weniger strebsame Nachfolgewerke der Autorin hoffen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH