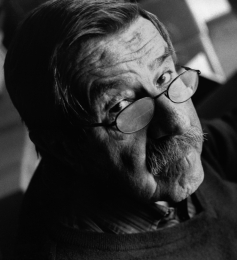

Ein sehr persönliches Dokument wird zur spannenden Zeitreise: Seit fast zwanzig Jahren bekommt Günter Grass von seinem Verleger Blindbände geschenkt, Bücher mit leeren Seiten, die er per Hand mit ersten Fassungen seiner Texte füllt. Und er nutzt sie als Tagebuch und damit als Nährboden für seine Ideen. Mit dem Jahr 1990 begann Grass sein bis heute anhaltendes intensives Notieren.Nach dem Mauerfall war Deutschland im Umbruch, und Günter Grass wollte nah dran sein an der Stimmung unter den Menschen und den politischen Debatten. Er war viel unterwegs in der Noch-DDR, war präsent, wo über die Zukunft und den Prozeß der Wiedervereinigung gesprochen wurde, pflegte einen regen Austausch mit seinen Kindern und Freunden. Das Tagebuch von Günter Grass gibt Einblicke in den Alltag eines Zeitgenossen, der im Bewußtsein des historischen Moments leidenschaftlich lebt und streitet. Es steckt voller Begegnungen, Beobachtungen und Gedanken; Ideen zu späteren Erzählwerken keimen hier auf und entfalten sich. Das Tagebuch ist ein erzählerisches Protokoll aus einer Zeit, da die Geschichte wieder mächtig in Bewegung geraten war.

1990 flieht Günter Grass vor Liebeswirren in die Politik, glücklicherweise erfolglos

Günter Grass' Tagebuch des Jahres 1990 erscheint unter dem Titel "Unterwegs von Deutschland nach Deutschland", beginnt und endet aber in Portugal, wo der Dichter ein Ferienhaus hat. Das Buch kommt zur rechten Zeit. Die Schulden für die Einheit sind abbezahlt, der Bund kann darangehen, frische Schulden zu machen, dieses Mal leider nicht, um Millionen von Landsleuten aus der unverschuldeten Unfreiheit zu helfen, sondern um Banker rauszuhauen, die die Freiheit für eine Droge hielten. Leider ist ihr Ruin aufgrund eines Tricks im System auch unser Ruin. Nun wird die Schuldenuhr wieder auf Anfang gestellt, es beginnt eine neue Zeit.

Aber noch etwas war, für die, die sich für Geschichte interessieren, offen, nämlich die Frage, weshalb sich ein Teil der nichtkommunistischen Linken damals vom geschichtlichen Zug in Richtung Einheit abgekoppelt hat. Die Frage bleibt, wohin sie eigentlich wollten und wo sie heute zum Stehen gekommen sind. Wohin wäre die Reise gegangen, wäre man damals Grass gefolgt? Algarve für alle? Und wie ist es da?

Schwierig, sagt das Tagebuch. Der Aufenthalt des Dichters und seiner Frau ist zunächst einmal eine Sache in Zahlen, und die, man denkt an Churchills "Albtraum der statistischen Kurven", haben es in sich: Siebenundachtzig Kakteen pflanzt Grass um das Haus herum, einen Dreiviertelliter Tinte holt er aus gleichnamigen Fischen, ja und da gibt es noch, wie er bedrückt zu Beginn des Buches schreibt, die "Wirrnis" namens "Großfamilie": Acht Kinder, davon sechs leibliche, verzeichnet Grass, und mit denen ist so weit alles okay, kommen aber noch "vier Mütter" hinzu, die natürlich nicht seine sind, obwohl Grass, wie sein unterdessen verstoßener Biograph Michael Jürgs schreibt, auch eine zweite, amerikanische Mutter hat, aber die ist jetzt nicht gemeint, sondern die vier ehemaligen und jetzigen Partnerinnen von Grass. Der also resümiert die Lage zu Anfang des Jahres: "Zwar sind die Kinder, doch nicht die Mütter unter einen Hut zu bringen."

So beginnt für ihn neun-null, als Deutschland etwa Jean-Luc Godard verführerisch blinkend erschien, weswegen er seinen Film "Allemagne Neuf Zero" genannt hat, so schön neu im Jahre null, aber der hatte eben auch keine vier Mütter und einen zu kleinen Hut. Problem scheint, dass die Großfamilie nur von dem, der ihr vorsteht als solche gesehen wird, die assoziierten Frauen halten in ihrem Plural, so der Eindruck bei der Lektüre, ganz gerne an der Paarkonstellation fest, und Grass' Ehefrau Ute eben auch. Dass während ihrer Zeit Günter Grass eine Tochter bekommt, deren Mutter Ingrid heißt, und Grass oft unterwegs zur Kleinfamilie in Berlin ist, hebt ihre Laune nicht. Der Hut sitzt eng und macht Kopfschmerzen, glücklicherweise bietet sich, so ist es ja die Art der Männer, die Weltgeschichte an, den Hut auf gar keinen Fall zu ziehen, sondern zu wechseln: Strohhut des zeichnenden Ferienhausbesitzers ab, Baskenmütze des Aktivisten auf. In die DDR soll es gehen, da will er längere Zeit Quartier nehmen, dort zeichnen und schreiben und sich ein Bild machen. Wenig Bock mitzukommen hat die Ehefrau, Grass notiert leicht beleidigt, er werde darum einen Schlafsack für sich allein kaufen.

Aus der parallelen Betrachtung von politischer Aktivität und ehelichem Stillstand lebte schon eines von Grass' interessantesten Büchern, das "Tagebuch einer Schnecke". Damals wurde das politische Ziel, der Wahlsieg Willy Brandts, in großer Euphorie erreicht, die Ehe aber, mit Anna, ging zu Ende. In diesem Buch läuft es umgekehrt: Die Ehe übersteht das schwierige Jahr, im Januar 1991 finden die beiden nach einer erneuten Krise wieder zueinander. In diesem Buch ist es der seltsame politische Ein-Mann-Ausflug gegen die Währungsunion, die Wiedervereinigung und den ausgerechnet unter Kohl, Mitterrand und Clinton als bedrohlich neoimperialistisch, revanchistisch und kolonialistisch empfundenen Westen, der scheitert. Dieser Ausgang der Sache ist für die Menschheit ein Glück - und für die Literatur jedenfalls kein Unglück, man liest den Band mit Staunen und Mitleid, das wechselnden Akteuren gilt.

Die häuslichen Verhältnisse kann man als Leser schwer einschätzen, die politischen und historischen Urteile hingegen stehen ungeschützt in der Landschaft herum wie Baumaterialien zu einem Pleiteprojekt. Nahezu jede Prognose haut daneben. Nicht allein die Wahlergebnisse fallen dramatisch anders aus als von Grass vermutet, auch die Personen, die Chancen und Risiken schätzt er mit eindrucksvollen und immer großen Worten falsch ein. Der erste Ost-Sozialdemokrat, der ihm positiv auffällt, ist Ibrahim Böhme. Als Wolfgang Schnur auffliegt, mag er es zunächst nicht glauben, hält es für eine neue Barschel-Affäre, ohne also die Dimension des Stasi-Problems zu umreißen. Er bangt um die Wiederwahl Oskar Lafontaines im Saarland wegen des schlechten Wetters am Wahltag, obwohl dessen absolute Mehrheit damals nur Außerirdische hätten verhindern können - oder, wie später geschehen, Lafontaine selbst. Zum Golfkrieg , als Saddam Kuweit überfallen hatte und mit einer internationalen Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten daraus vertrieben wurde, schreibt er: "Der Brutalität des irakischen Systems entspricht der kaum mehr verdeckte macht- und wirtschaftliche Interessensanspruch des Westens, verfeinert zwar, doch gleichfalls unmenschlich." Ob die Profitgier von Ölfirmen ebenso unmenschlich ist wie ein Regime, das routinemäßig foltern und vergewaltigen lässt, sollte man lieber die beurteilen lassen, die in solchen Verhältnissen leben müssen. Doch andere Leute nach ihrer Meinung zu fragen, ist nicht so seine Sache, obwohl einer der häufigsten Vorwürfe, die Grass in diesem Buch anderen macht, der ist, nicht zuhören zu können: ihm nicht zuhören zu können.

Bei einer Reise durch Polen, wo er einen Ehrendoktor verliehen bekommt und vom kaschubischen Teil seiner Familie herzlich gefeiert wird, schreibt er: "Nach dieser Reise verhängt mich doch Traurigkeit, die kommendes Unglück (für Polen, für uns alle) vorwegnimmt". Das ist vom Sommer 1990, dem, so zeigt der Blick ins Geschichtsbuch, die friedlichsten, freiesten, glücklichsten neunzehn Jahre der Geschichte Polens und Deutschlands folgen. Er selbst wird in dieser Zeit den Nobelpreis für Literatur erhalten, die Familie wächst und gedeiht. Aber dem Tagebuchschreiber wird, wenn es nicht gerade ums Kochen geht, immer nur blümerant. Bei der Lektüre eines indischen Romans, der bei Reclam Leipzig erschienen war, notiert er, dass mit dem Ende des Ostverlags sicher auch die indische Literatur nicht mehr gepflegt werden wird. Die blühte seitdem mit Arundhati Roy, Amitav Gosh und all den anderen einfach nur auf und ist weltweit eine der meistgelesenen und meistbewunderten Nationalliteraturen des Planeten.

Dass die Reisefreiheit, die er für sich als lebenswichtig erachtet, wegen der er gerne "zum Zigeuner konvertieren" möchte, nun auch Ostdeutschen, Polen, Kaschuben, Tschechen und Russen zuteilwird, eine Freude darüber sieht, fühlt und beschreibt er nicht. Für andere findet er Sesshaftigkeit und Festhalten am Althergebrachten gut. Sein Blick auf die DDR ist eine nostalgische Verlustgeschichte: der alte Fischer erlöst zu wenig für den Fang, das alte Bier ist verschwunden, die urigen Lädchen müssen bald Supermärkten weichen. Richtig lustig ist eine Stelle, an der Grass von einer Lesereise durch die DDR zurückkommt und in Berlin einen seiner Söhne trifft. Der junge Mann könnte etwas Geld gut gebrauchen, da reicht ihm der Vater die Gage seiner Tour, 500 Mark - schön in original Ost-Geld. Grass ist daraufhin enttäuscht über die Enttäuschung des Sohnes, belehrt ihn über die schöne symbolische Dimension der alten Währung.

Von Deutschland nach Deutschland führen den Grass des Jahres 1990 vor allem Reisen zwischen den Familien und den Frauen, insbesondere der in Berlin mit der geliebten jüngsten Tochter Nele, damals zwölf, und der Ehefrau Ute in Behlendorf. Ferienreisen mit Ute nach Dänemark werden dann wiederum zu regelrechten Beerensammelrekorden im tiefen Wald, offenbar herrscht im Haus eine bedrückende Atmosphäre. Zwar schreibt Grass schnoddrig vom "familiären Hickhack" und "diesen Müttern", aber die Sache setzt ihm zu. So zettelt er unsinnige und überflüssige Polemiken an, schreibt Briefe an Oskar und die Welt und macht ordentlich Wind, weil unter seinen Hüten und Dächern "die Luft entweder zum Atmen zu dünn oder zum Schneiden dick war", wie Lars Brandt einmal über eine ähnliche Phase im Leben seines Vaters Willy schrieb.

Es bleibt nicht aus, dass man im Wissen um die von Grass so lange verschwiegene SS-Mitgliedschaft manche Passagen anders liest. Die ständige Kritik an Amerika, die Abscheu vor den Geschäftemachern, die hohe Meinung von allem, was erdverbunden, hergebracht und handgemacht ist, das alles fügt sich zu einem reaktionären Weltbild, wie es oft bei Männern dieser Generation anzutreffen ist. Das kann auch in alte Klischees münden. Nach einem von Elie Wiesel veranstalteten Symposion in Paris macht Grass seinem Ärger im Tagebuch Luft: Einerseits sei es Wiesel ja gelungen, namhafte Persönlichkeiten nach Paris zu bekommen, "doch waren die Sponsoren seiner Stiftung, amerikanische Juden und Israelis, allzu aufdringlich in der Überzahl". In der Jugend eingeübter Antisemitismus ist offenbar auch im Alter nicht loszukriegen.

NILS MINKMAR

Günter Grass: "Unterwegs von Deutschland nach Deutschland. Tagebuch 1990", Steidl-Verlag, 256 Seiten, 38 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main