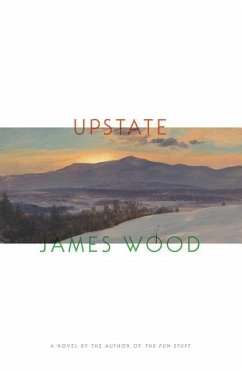

"New Yorker book critic and award-winning author James Wood delivers a novel of a family struggling to connect with one another and find meaning in their own lives. In the years since his daughter Vanessa moved to America to become a professor of philosophy, Alan Querry has never been to visit. He has been too busy at home in northern England, holding together his business as a successful property developer. His younger daughter, Helen?a music executive in London?hasn't gone, either, and the two sisters, close but competitive, have never quite recovered from their parents' bitter divorce and the early death of their mother. But when Vanessa's new boyfriend sends word that she has fallen into a severe depression and that he's worried for her safety, Alan and Helen fly to New York and take the train to Saratoga Springs. Over the course of six wintry days in upstate New York, the Querry family begins to struggle with the questions that animate this profound and searching novel: Why do some people find living so much harder than others? Is happiness a skill that might be learned or a cruel accident of birth? Is reflection conducive to happiness or an obstacle to it? If, as a favorite philosopher of Helen's puts it, "the only serious enterprise is living," how should we live? Rich in subtle human insight, full of poignant and often funny portraits, and vivid with a sense of place, James Wood's Upstate is a powerful, intense, beautiful novel"--

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Die Vorstellung, dass eine Familie zugleich auch eine Heimat bietet, ist in James Woods Roman "Upstate" nur noch eine stille Sehnsucht

Widerwillig und gebannt zugleich - James Wood versetzt seine Leser in einen ambivalenten Gefühlszustand. Widerwillig liest man "Upstate" aufgrund seines Genres: Schon wieder ein Familienroman, schon wieder gescheiterte Ehen, traumatisierte Kinder und depressiver Mittelstand - man ist die literarische Variation des Immergleichen eigentlich leid. Umso erstaunlicher daher, dass man sich dann doch Seite um Seite tiefer in die von Wood geschilderten Familienverhältnisse hinein- und hinunterziehen lässt. Was geht da vor sich, im Roman und im Leser?

"Upstate" ist, anders als sein an Richard Ford gemahnender Titel erwarten lässt, allenfalls ein halber Amerikaroman. Das Buch erzählt die Geschichte von Alan Querry, einem englischen Bauunternehmer mittleren Alters, und seinen beiden erwachsenen Töchtern Helen, die als Plattenmanagerin in London wohnt, und Vanessa, die als Philosophin im Norden des Bundesstaates New York, eben "Upstate", lebt. Cathy, die Ehefrau und Mutter, ist vor mehr als einem Jahrzehnt verstorben; die Trennung von Alan war zu diesem Zeitpunkt schon lange vollzogen. Vor allem Vanessa lässt die traurige Familiengeschichte nicht los, sie leidet immer wieder unter Depressionen, sodass sich Vater und Schwester irgendwann zu ihr auf den Weg nach Amerika machen. Von dieser Familienzusammenkunft berichtet der Roman, und zwar im Modus des psychologischen Realismus: Die Figuren sind darauf angelegt, in ihrem familiären Verhalten analysiert, gedeutet, verstanden zu werden.

Die Querrys sind eine räumlich zerstreute Familie. Während Vanessa auf einem anderen Kontinent lebt, ist Helen berufsbedingt ständig auf Reisen, und wenn der Vater seine Tochter in den Vereinigten Staaten besucht, fühlt er sich als Fremder in der "amerikanischen Apokalypse". Die Vorstellung von der Familie als einem Zuhause im buchstäblichen und im übertragenen Sinne - sie lebt in "Upstate" bloß als stille Sehnsucht fort. Dabei ist die räumliche Trennung das äußere Anzeichen der inneren Unabhängigkeit: Für niemandem in diesem Roman - noch nicht einmal für Alans greise Mutter, die in einer exquisiten Seniorenwohnanlage untergebracht ist - ist die Familie von existentieller Notwendigkeit. Der Einzelne ist in der Entfaltung seiner individuellen Anlagen und Interessen (Vanessa: schweres Denken, Helen: schwere Rockmusik) vollkommen frei.

In der Depression allerdings zeigt sich, dass die Freiheit an ihre Grenzen stößt. "Ihr ganzes Sein", so heißt es über Vanessa, "war erfüllt von einer schlichten, wimmernden, kindlichen Frage - die sie als unphilosophisch und zugleich als die philosophischste Frage erkannte, die man jemals stellen konnte: ,Wo ist sie jetzt?'" In dieser Frage drückt sich mehr aus als die Trauer einer Tochter um die längst verstorbene Mutter, nämlich eine intellektuelle Kränkung: Der Tod ist ein Problem, dem Vanessa als "akademische Philosophin" nichts entgegenzusetzen weiß, mehr noch, er entlarvt die Vorstellung, eigenständig über das Leben bestimmen zu können, als Phantasma.

Darüber hinaus wirken die Politik und die Wirtschaft als begrenzende Faktoren. Die erzählte Zeit des Romans ist 2007, aber durch einen Vermerk unter dem Schlusssatz ("Boston, im Juni 2017") wird der Zeithorizont um zehn Jahre erweitert. Die zu Ende gehende Präsidentschaft George W. Bushs wird in "Upstate" ebenso mitbedacht wie das Auftreten des liberalen Hoffnungsträgers Barack Obama und - zumindest in den Gedanken des Lesers - die Wahl Donald Trumps und der Brexit. Wie verhält sich die Idee eines autonomen Ich zu diesen politischen Umbrüchen und historischen Experimenten? Ähnlich prinzipiell fragt der Roman nach dem künftigen Stellenwert von Eigentum und der Kontinuität von Lebenswegen, und zwar anhand der Musikwirtschaft und des Web 2.0: Wenn Musik nicht mehr als materieller Tonträger besessen wird, sondern sich als Datenstrom verflüssigt, so bemerkt Helen mit Weitsicht - was geschieht dann mit der Plattenindustrie und also mit ihr selbst? Das flexible Subjekt ist zunächst einmal ein zweifelndes.

Demgegenüber richtet sich Alan geradezu nostalgisch auf an seinem ansehnlichen Wohnsitz in Nordengland ("massive Mauern, hohe Fenster"), an den europäischen Lebensstandards (die "schmuddelig wirkenden Drogeriemärkte" in den Vereinigten Staaten wären in Europa "ein Widerspruch in sich") und am "britischen Beitrag zur modernen Welt" (demgegenüber er den Satz "Take it easy!" maliziös zu den "größten amerikanischen Errungenschaften" zählt). Dass Alans Festhalten an der Alten Welt und ihren Werten tragisch anmutet, liegt aber nicht nur an der schlechten wirtschaftlichen Situation, in der er sich mit seinem Immobiliengeschäft befindet. Er wirkt insgesamt wie ein melancholischer Kauz, vielleicht sogar wie ein Vorgänger der späteren Brexiteers.

Man könnte James Wood vorhalten, "Upstate" sei erzählerisch makellos, glatt, vielleicht sogar bieder; wer nach einem bissigeren, schnelleren, ungleich witzigeren England-Amerika-Buch sucht, sollte zu David Sedaris' Erzählband "Calypso" greifen (F.A.Z. vom 20. Dezember 2018). Doch auf Stil und Ton kommt es bei diesem Buch nur in zweiter Linie an, selbst wenn dies sein Autor, als prominenter Kritiker des "New Yorker" und Verfasser eines internationalen Bestsellers über die "Kunst des Erzählens", vermutlich zurückweisen würde. Ohne kulturkritische Wertung belichtet der Roman die schillernde Innenseite dessen, wofür es in der öffentlichen Debatte meist nur Schlagworte gibt - daraus ergibt sich der Reiz seiner Lektüre. Und aus der Tatsache, dass es am Ende mehr um die Haltung zu diesem Schillern gehen könnte als um "reine Trauer" angesichts des Verlorenen oder das Streben nach "reinem Glück": um die "Weisheit der Mischung", die "stärkende Kraft des Scheckigen". Es ist eine an der Realität ernüchterte, aber deswegen umso tröstlichere Hoffnung.

KAI SINA

James Wood:

"Upstate". Roman.

Aus dem Englischen von Tanja Handels. Rowohlt Verlag, Hamburg 2019. 304 S., geb., 22,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Wood can produce sentences as fine as bone china. Claire Allfree Daily Mail