Nicht lieferbar

-56%12)

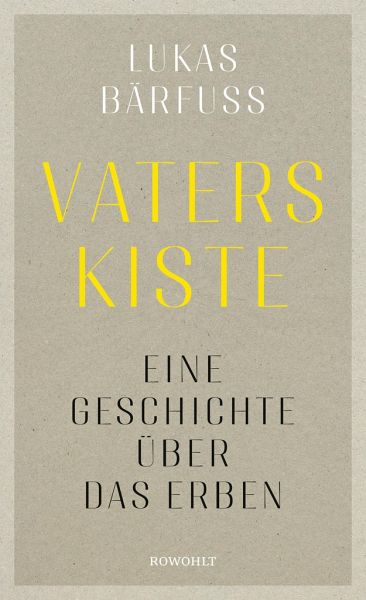

Vaters Kiste (Mängelexemplar)

Eine Geschichte über das Erben "Ein kleines, tolles Buch." Olaf Scholz

Ein Gedenken an den verstorbenen Vater, ein Nachdenken darüber, was erben heißt, ein kämpferischer Aufruf, aus der Falle des alternativlosen Denkens und Handelns auszubrechen.Das Erbe seines Vaters hat Lukas Bärfuss ausgeschlagen: Es waren vor allem Schulden. Geblieben ist nur eine Kiste, die der Sohn nach fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal in Augenschein nimmt und die ihn zurückführt in seine eigene, schwierige Kindheit, in eine Jugend auf der Straße. Die Fragen werden drängend: Was hat er geerbt von seinem abwesenden, kriminellen Vater? Wie steht es um ein auf Privatvermögen ziel...

Ein Gedenken an den verstorbenen Vater, ein Nachdenken darüber, was erben heißt, ein kämpferischer Aufruf, aus der Falle des alternativlosen Denkens und Handelns auszubrechen.

Das Erbe seines Vaters hat Lukas Bärfuss ausgeschlagen: Es waren vor allem Schulden. Geblieben ist nur eine Kiste, die der Sohn nach fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal in Augenschein nimmt und die ihn zurückführt in seine eigene, schwierige Kindheit, in eine Jugend auf der Straße. Die Fragen werden drängend: Was hat er geerbt von seinem abwesenden, kriminellen Vater? Wie steht es um ein auf Privatvermögen zielendes Erbrecht, das uns, obwohl kaum hundert Jahre alt, wie ein Naturgesetz vorkommt? Wie steht es um die Verantwortlichkeit jenseits der familiären Bindung, wie steht es um die Teilhabe der Nachgeborenen, deren Schicksal wir bestimmen mit dem, was wir ihnen hinterlassen, mit unserem Erbe, unserem Müll?

Antworten werden sich nicht finden lassen, solange das planende Denken vor dem Wegfall aller Selbstverständlichkeiten die Augen verschließt, solange es sich einer Enttäuschung verweigert, die uns die wichtigen Fragen erst ermöglichen würde: Wollen wir weiter so leben wie bisher?

Und wenn nicht: wie dann?

Das Erbe seines Vaters hat Lukas Bärfuss ausgeschlagen: Es waren vor allem Schulden. Geblieben ist nur eine Kiste, die der Sohn nach fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal in Augenschein nimmt und die ihn zurückführt in seine eigene, schwierige Kindheit, in eine Jugend auf der Straße. Die Fragen werden drängend: Was hat er geerbt von seinem abwesenden, kriminellen Vater? Wie steht es um ein auf Privatvermögen zielendes Erbrecht, das uns, obwohl kaum hundert Jahre alt, wie ein Naturgesetz vorkommt? Wie steht es um die Verantwortlichkeit jenseits der familiären Bindung, wie steht es um die Teilhabe der Nachgeborenen, deren Schicksal wir bestimmen mit dem, was wir ihnen hinterlassen, mit unserem Erbe, unserem Müll?

Antworten werden sich nicht finden lassen, solange das planende Denken vor dem Wegfall aller Selbstverständlichkeiten die Augen verschließt, solange es sich einer Enttäuschung verweigert, die uns die wichtigen Fragen erst ermöglichen würde: Wollen wir weiter so leben wie bisher?

Und wenn nicht: wie dann?