Nicht lieferbar

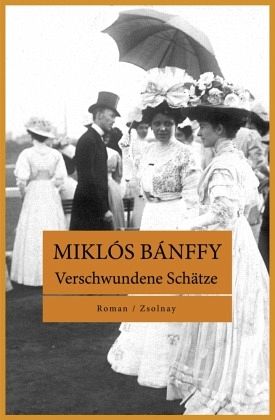

Verschwundene Schätze / Siebenbürger Geschichte Bd.2

Roman

Übersetzung: Oplatka, Andreas

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Der zweite Teil der großen Geschichte von Siebenbürgen vor dem Ersten Weltkrieg nach "Die Schrift in Flammen", die 2012 erstmals auf Deutsch erschienen ist: Der Erzähler Bánffy, 1921/22 Außenminister von Ungarn, später Staatsangehöriger von Rumänien, schildert die Jahrhundertwende als Zeit sich verschärfender nationaler und sozialer Gegensätze. Der liberale Idealist Bálint Abády verstrickt sich immer tiefer in eine unglückliche Liebesgeschichte; sein Neffe und Freund, der begnadete Musiker László Gyeröffy, geht willentlich und unabwendbar den Weg der Selbstzerstörung. Im Glanz...

Der zweite Teil der großen Geschichte von Siebenbürgen vor dem Ersten Weltkrieg nach "Die Schrift in Flammen", die 2012 erstmals auf Deutsch erschienen ist: Der Erzähler Bánffy, 1921/22 Außenminister von Ungarn, später Staatsangehöriger von Rumänien, schildert die Jahrhundertwende als Zeit sich verschärfender nationaler und sozialer Gegensätze. Der liberale Idealist Bálint Abády verstrickt sich immer tiefer in eine unglückliche Liebesgeschichte; sein Neffe und Freund, der begnadete Musiker László Gyeröffy, geht willentlich und unabwendbar den Weg der Selbstzerstörung. Im Glanz der letzten Jahre der Monarchie taumelt die Welt von gestern ihrem Ende entgegen.