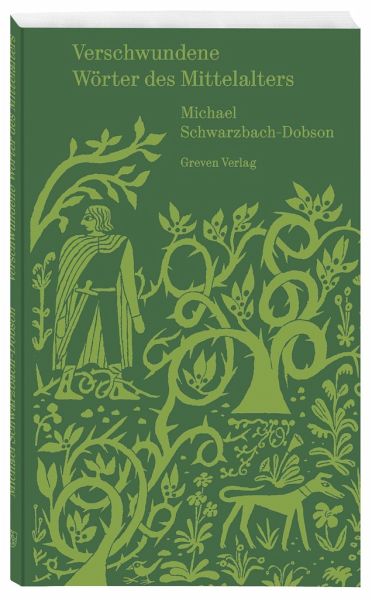

Verschwundene Wörter des Mittelalters

Eine Spurensuche. Die mittelalterliche Sprache der Ritter und Minnesänger. Spannende Einblicke ins Mittelhochdeutsche, seine Literatur und Etymologie

Illustration: Verlinden, Adèle

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

22,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ob Brombeere, Hagebutte oder Nachtigall - ihre Namen haben mittelalterliche Wurzeln. Doch die mittelhochdeutsche Sprache hat nicht nur in der Tier- und Pflanzenwelt ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in zahlreichen Eigennamen - von der Loreley bis zum SV Werder Bremen! Der Germanist Michael Schwarzbach-Dobson stellt gut 80 Wörter aus der mittelalterlichen Literatur vor, die heute zwar verschwunden sind, uns aber dennoch vertraut erscheinen. Dabei treten ganz verblüffende Verbindungen zutage - etwa zwischen Queen und Gynäkologie oder zwischen der Tracht Prügel und der Trachtenmode. Der ...

Ob Brombeere, Hagebutte oder Nachtigall - ihre Namen haben mittelalterliche Wurzeln. Doch die mittelhochdeutsche Sprache hat nicht nur in der Tier- und Pflanzenwelt ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in zahlreichen Eigennamen - von der Loreley bis zum SV Werder Bremen! Der Germanist Michael Schwarzbach-Dobson stellt gut 80 Wörter aus der mittelalterlichen Literatur vor, die heute zwar verschwunden sind, uns aber dennoch vertraut erscheinen. Dabei treten ganz verblüffende Verbindungen zutage - etwa zwischen Queen und Gynäkologie oder zwischen der Tracht Prügel und der Trachtenmode. Der unterhaltsame Ausflug in die Sprachgeschichte enthält zahlreiche Beispiele aus berühmten mittelalterlichen Werken wie den Artusromanen, dem Nibelungenlied, den Minneliedern und vielen anderen Klassikern.