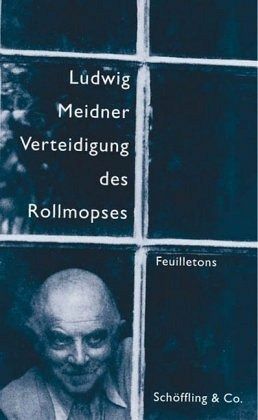

Verteidigung des Rollmopses

Gesammelte Feuilletons 1927-1932

Herausgegeben: Assmann, Michael

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

19,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Um das Jahr 1927 gerät der bedeutende expressionistische Maler und Zeichner Ludwig Meidner (1884-1966) in eine Krise, die sich hemmend auf seine künstlerische Produktivität auswirkt und zugleich ein Motiv dafür abgibt, ebendiese Situation in Feuilletons zu glossieren. Zwischen 1927 und 1932 entstehen so rund 100 feuilletonistische Texte, die etwa zur Hälfte in Berliner Zeitungen veröffentlicht wurden. Die Summe der Texte ist mit dem - auch von Meidner selbst bevorzugten - Etikett humoristische Geschichten aus dem Berliner Alltagsleben griffig, aber unzureichend charakterisiert.Autorenpor...

Um das Jahr 1927 gerät der bedeutende expressionistische Maler und Zeichner Ludwig Meidner (1884-1966) in eine Krise, die sich hemmend auf seine künstlerische Produktivität auswirkt und zugleich ein Motiv dafür abgibt, ebendiese Situation in Feuilletons zu glossieren. Zwischen 1927 und 1932 entstehen so rund 100 feuilletonistische Texte, die etwa zur Hälfte in Berliner Zeitungen veröffentlicht wurden. Die Summe der Texte ist mit dem - auch von Meidner selbst bevorzugten - Etikett humoristische Geschichten aus dem Berliner Alltagsleben griffig, aber unzureichend charakterisiert.Autorenporträt: Der Herausgeber: Michael Assmann, geboren 1946, Ausbildung als Verlagsbuchhändler, Studium der Germanistik und Philosophie. Nach Tätigkeiten im Suhrkamp Verlag und im Verlag Lambert Schneider ist er seit 1986 Lektor bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Veröffentlichungen u.a.: Stoßseufzer eines alternden Ekstatikers - Ludwig Meidners Feuilletons und die Erzählungen aus dem Nachlaß.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.