Teju Cole betrachtet Kunst, wie er die Welt betrachtet: mit dem Blick eines unsystematischen Historikers, der zunächst beobachtet, beschreibt, das Offensichtliche betrachtet, um zum weniger Offensichtlichen vorzudringen, das darunter liegt. Seine Essays handeln vom Unterwegssein, von politischer Moral, von Rassismus und von dem, was ihn geistig nährt, ob Essays von Baldwin, Gedichte von Tranströmer oder neue Meister der Fotografie auf Instagram. Und immer wieder zieht er erhellende Verbindungen, von der konkreten Gegenwart zur Dichtung, von der Geschichte zur Kunst. "Vertraute Dinge, fremde Dinge" offenbart den Reichtum von Teju Coles Interessen, hier findet er zum poetischen Kern seines Denkens und Schreibens.

Besser als Barack Obama wird so schnell kein amerikanischer Präsident sein - aber das einzig angemessene Verhältnis zu Obama ist Gegnerschaft. So sieht das Teju Cole, Schriftsteller, Publizist, politischer Denker, Afroamerikaner. Auch in Deutschland sollte man Coles Essays lesen

Die Geschichte lässt uns nicht los. Wir sind ihr ausgeliefert", schreibt Teju Cole. Er schreibt es am Ende eines Berichts von seiner Reise nach Selma in Alabama, wo ein halbes Jahrhundert zuvor die von Martin Luther King angeführten Protestmärsche von der Polizei brutal niedergeknüppelt wurden. Die Erde Alabamas sei rot wie die Westafrikas, staubig, wenig verheißungsvoll. Man traue ihr nicht zu, überhaupt etwas hervorzubringen, aber hier wachse alles. Der Boden sei fruchtbar. Cole zitiert den afroamerikanischen Schriftsteller James Baldwin: "Mir drängte sich die Vorstellung auf, dass die Erde ihre Farbe von dem Blut bekam, das hier von den Bäumen rann." Und er fragt: "Wie sollte man keine Verbindungen sehen? Selma und Ferguson, New York und Cleveland, die Folterpraktiken der CIA und der Massenmord im Gazastreifen, Polizei und Sklavenpatrouillen; keine Generation kann ihr Gewissen ignorieren, keine Zivilgesellschaft sich der Verantwortung entziehen, vom Staat Rechenschaft für den Missbrauch der Macht zu verlangen."

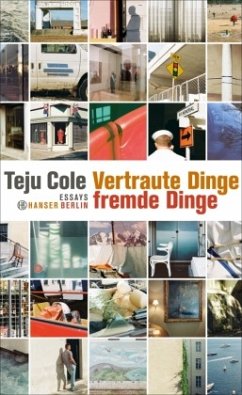

Teju Cole, 1975 in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan geboren, Sohn nigerianischer Eltern, in Lagos aufgewachsen und mit 17 in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, ist berühmt für seine Romane "Open City" und "Jeder Tag gehört dem Dieb". Auch als Fotograf ist er bekannt, in Berlin ist gerade eine Ausstellung seiner Bilder zu sehen: "A Room with a View". Am beeindruckendsten aber sind seine Essays, die er für das "New York Times Magazine" und für den "New Yorker" schreibt und die in der deutschen Übersetzung jetzt als Buch erschienen sind: "Vertraute Dinge, fremde Dinge".

Es sind Texte, die vier Wochen vor der Präsidentenwahl zum Besten gehören, was man überhaupt lesen kann, wenn man die immer gleichen Kommentare über Trump und Hillary Clinton nicht mehr hören kann und bei der Ausweidung jeder der durch sie hervorgebrachten Sätze nur noch wider Willen dabei ist: Eben weil Teju Cole den Umweg über die Vergangenheit sucht, lässt sich an seinen Texten der Blick auf die Gegenwart schärfen. Was auf uns zukommt, lässt sich besser einschätzen, wenn wir wissen, in welcher Situation wir eben noch waren. Der "unsystematische Historiker" Cole, den die Geschichte nicht loslässt, wo immer er Gegenwart betrachtet, lässt die Welt in neuem Licht erscheinen - was auch daran liegt, dass seine Einschätzungen fast immer von der gängigen Meinung abweichen und er Ereignisse und Dinge verknüpft, von denen man eben noch glaubte, dass sie absolut nichts miteinander zu tun hätten.

"Umschreiben" heißt einer der Essays, der vom 4. November handelt, dem Tag, an dem Barack Obama 2008 zum Präsidenten gewählt wurde. Cole beschreibt den Wahltag als Traum, der in der Schweiz beginnt, in einem kleinen Ort in Süddeutschland weitergeht, bis er, immer noch im Traum, plötzlich in einem dunklen Zimmer in Brooklyn aufwacht, so leise aufsteht, dass er seine Frau nicht weckt, zum Wahllokal in die nächste Highschool geht, gerührt von den vielen Menschen aus seiner Nachbarschaft, die er dort zu so früher Stunde antrifft: "Wann sonst versammelten sich freiwillig so viele Menschen, dachte ich, ohne dass Unterhaltung, Religion oder Geld geboten wurden?"

Er begegnet Leuten, die, wie er, mit Ende dreißig zum ersten Mal wählen gehen, weil sie ihr Leben lang darauf gewartet haben, so stimmen zu können wie an diesem Tag. Er trägt wie alle anderen die Gewissheit mit sich herum, dass sich im kollektiven Bewusstsein ein paar Augenblicke später für immer etwas verändern wird. Im Kopf aber bleibt er absolut klar und lässt sich nicht betören: "Meine Stimme für Obama trotz erheblicher Einwände gegen manche seiner Positionen wie auch gegen fast das komplette System, in dem er agierte, war eine Deklaration vor allem an meine eigene Adresse, dass wir nicht deshalb partizipieren, weil alles gut ist, sondern gerade, weil es das nicht ist."

Die Distanz zu Obama bleibt. Sie wundert einen erst mal, weil man der Annahme erliegt, dass ein Schwarzer einen schwarzen Präsidenten nur begrüßen kann. Das tut er auch. Nur sind für Teju Cole schwarze Präsidenten überhaupt nicht neu. Sie haben die Hälfte seines Lebens bestimmt, die er in Nigeria verbracht hat. Jetzt ist er in Amerika, und in Amerika zählt die Hautfarbe - und nicht das Faktum, dass Obama gar nicht von Sklaven abstammte, sondern in einem weißen Haushalt aufgewachsen ist. Dass Obama nicht der "erste Afroamerikaner" war, der zum amerikanischem Präsidenten gewählt wurde, sondern dass er, wie Teju Cole selbst, Afroamerikaner nur im "technischen Sinn" war - das hätten die Leute nicht richtig verstanden, schreibt er. Und es sei ihnen auch nicht leicht gemacht worden: Minuten nach Verkündung seines Wahlsiegs sei Obama bereits in das tradierte afroamerikanische Narrativ assimiliert worden.

Teju Cole legt Wert auf Genauigkeit, um zu beschreiben, was neu ist. Obama hatte nichts mit Sklavenschiffen, der "Mayflower" oder mit den Wellen armer irischer, italienischer und jüdischer Einwanderer zu tun, die das Land im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert willkommen hieß (oder zumindest tolerierte). Obama war, wie er feststellt, "der Avatar einer neuen amerikanischen Story", einer Geschichte von Immigration im Zeitalter der Flugreisen, von Zugehörigkeit als Folge von Austauschprogrammen und abgelaufenen Arbeitserlaubnissen. Deshalb bewegte der Wahlsieg auch diejenigen unter Coles Freunden so sehr, die indische oder nigerianische Eltern hatten und sich aus welchen Gründen auch immer mit mehr als einem Land identifizierten: "Obama stellte in Frage, dass ein Mensch eindeutiger Herkunft sein musste, und er schmuggelte diese Frage in den gesellschaftlichen Mainstream." Der Mann aus dem Nirgendwo war damit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das war die Sensation.

Als der lange 4. November 2008 am Ende des Essays zu Ende geht, schläft Teju Coles Frau längst schon wieder, schafft es aber noch, ihrem neben ihr ins Bett schlüpfenden Mann zuzumurmeln: "Welcome home, Mr. President". Und das, schreibt Cole, war auch wahr. In den Jubel um sich herum stimmte er trotzdem nicht ein. Er nahm den "atemberaubenden Wahlsieg" zum Anlass für einen "neuen Pragmatismus". Dass sich keiner daran zu stören schien, dass nach Obamas Wechsel ins Weiße Haus kein einziger der hundert Senatoren schwarz sein würde, war für ihn nur ein Indiz von vielen, wie extrem die Kluft im Land bleiben würde. "Ich dachte an die Verse Faiz'", schreibt er und meint den Urdu-Dichters Faiz Ahmed Faiz: "Let us go to the Bazaar today in chains / let's go with hand's waving / intoxicated and dancing / let's go with dust on our heads and blood on our sleeves."

Man kann sich ungefähr vorstellen, wie allein Teju Cole mit solchen Versen damals dagestanden haben muss. Er erhält seine aus der Nähe abgeleitete Distanz aber aufrecht und gehört deshalb auch nicht zu denen, für die es im Lauf der Amtszeiten des Präsidenten zu so etwas wie einem bösen Erwachen oder zu innerer Abkehr kommt. Er bleibt Obama zugewandt - aus einer von Beginn an präzise formulierten Gegnerschaft heraus. Bis heute. "Eines Lesers Krieg" heißt ein Essay, in dem er den Drohnenkrieg der amerikanischen Regierung aufs Schärfste kritisiert. Er sucht dabei Zuflucht bei der Literatur. Er nimmt erste Sätze aus berühmten Romanen und schreibt sie, wie den von Virginia Woolfs "Mrs. Dalloway", um: "Mrs. Dalloway sagte, sie wolle die Blumen selber kaufen. Zu dumm. Ein signature strike hat das Blumengeschäft dem Erdboden gleichgemacht." Oder den aus Albert Camus' "Der Fremde": "Heute ist Mama gestorben. Das Programm rettet amerikanische Leben."

Er sei am 11. September 2001 in New York gewesen, sagt Cole. Er sei nicht naiv und allen dankbar, deren Tapferkeit Sicherheit garantiere. Er wisse: Der verhängnisvolle, verstörende, illegale und unmoralische Einsatz bewaffneter Drohnen gegen wehrlose Fremde geschehe um der Bevölkerung willen. Mehr und mehr werde dieser Bevölkerung aber die Kluft zwischen der Absicht hinter der klandestinen Justiz eines Präsidenten, der die Drohnenziele wöchentlich bei Sitzungen im Weißen Haus bestimme, und den tatsächlichen Resultaten der Tötungen bewusst.

Als Schriftsteller und Leser stellt er dann eine eigentlich naheliegende und das Image Obamas ins Mark treffende Frage. Barack Obama ist während seiner Amtszeit immer wieder für sein Interesse an Büchern gefeiert worden, insbesondere auch für das an zeitgenössischer Belletristik. Zu seinen Lieblingsbüchern gehörten in den vergangenen Jahren Toni Morrisons "Solomons Lied", Marilynne Robinsons "Gilead", Herman Melvilles "Moby Dick" oder, erst letztes Jahr, der Roman "Fates and Furies" der 38-jährigen Lauren Groff, der unter dem Titel "Licht und Zorn" gerade in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Lauren Groff hat auf ihrer Lesereise durch Deutschland vor ein paar Wochen erst wieder erzählt, wie sie über Twitter von der Empfehlung durch Obama erfahren habe und völlig außer sich gewesen sei: "Ich bin gestorben, wieder lebendig geworden, habe die Nachricht noch einmal gelesen und bin wieder gestorben", sagte sie und pries Barack Obama, neben Jefferson und Lincoln, als einen der belesensten Präsidenten Amerikas.

Teju Cole bleibt trotzdem skeptisch. Es stimme, die Stilsicherheit der beiden von Obama verfassten Bücher, seine Bewunderung für so unterschiedliche Autoren wie Philip Roth und Ward Just ergäben das Bild eines Mannes, für den die Literatur als geistige Nahrung zum Leben gehöre. Aber dann kommt Cole noch mal auf die Aussagen von Piloten zu sprechen, die Drohnen fernsteuern und von denen viele an posttraumatischen Störungen leiden. Er verweist auf Berichte von Überlebenden solcher Drohnenangriffe: herzzerreißende Verwechslungen, grauenvolle Geschichten von tödlichen Schlägen aus heiterem Himmel: "In einem dieser Berichte, abgedruckt in der ,New York Times', erzählten Verwandte zweier getöteter Cousins: ,Wir fanden Augen, aber keine Gesichter.'" Und er fragt: "Wie in aller Welt konnte unserem ,Reader in Chief' das passieren? Was ist aus der vielgepriesenen Fähigkeit der Literatur geworden, Empathie zu fördern?"

Er bleibt also hartnäckig und lässt Barack Obama nichts durchgehen. Wie fruchtbar und produktiv diese zugewandte Gegnerschaft ist, die seinen glänzenden Essays wie ein erzählerisches Prinzip zugrunde liegt - dem Prinzip der Partizipation, nicht, weil alles gut ist, sondern gerade, weil es das nicht ist -, lässt sich am Ende wohl vor allem an seiner Einschätzung der gegenwärtigen Situation ablesen: "Guantánamo. Die Drohnen. Ich habe viel zu kritisieren. Aber er war um so vieles besser als alles, was nach ihm kommen wird." Welchen Ton Teju Cole in seinen Essays nach dem 8. November 2016 anschlagen und wie und ob er von diesem 8. November erzählen wird, müssen wir abwarten. Eigenwillig wird sein Ton auf jeden Fall sein.

Es gibt in "Vertraute Dinge, fremde Dinge" auch Essays zur Literatur, über Tomas Tranströmer, Derek Walcott oder ein Gespräch mit Coles Freund Aleksandar Hemon, und zur Fotografie. Einer der Foto-Essays widmet sich der Serie "Touching Strangers" von Richard Renaldi. Der bat fremde Personen an öffentlichen Orten um Erlaubnis, sie fotografieren zu dürfen. Sie sollten sich zusammenstellen und einander berühren, obwohl sie sich überhaupt nicht kannten. Kurzzeitig die Vorstellung von persönlichem Raum und öffentlichem Anstand zu unterlaufen - das war sein Ziel. Dass der Eindruck von unterlaufendem Anstand beim Betrachten besonders auch auf die Aufnahmen von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe zutrifft, stellt Teju Cole einigermaßen erschüttert fest. "In den Vereinigten Staaten bleibt die Kluft zwischen Schwarz und Weiß tief, der Großteil der Bevölkerung praktiziert eine Form von separate but equal", schreibt er am Ende der Amtszeit von Barack Obama.

JULIA ENCKE

Teju Cole: "Vertraute Dinge, fremde Dinge". Essays. Übersetzt von Uda Strätling. Hanser Berlin, 428 Seiten, 24 Euro. Im Literarischen Colloquium Berlin ist bis zum 20. Januar 2017 die Ausstellung "Teju Cole - A Room with a View" zu sehen.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Tim Caspar Boehme schätzt Teju Cole vor allem als Flaneur. Wenn sich der Autor in seinem Essayband als lesender Beobachter und beobachtender Leser treiben lässt und über weiße Vorherrschaft nachsinnt, über seinen Kollegen James Baldwin in Leukerbad, die lebensrettende Stärke der Gedichte Tomas Tranströmers, das Ausstellen von Morden auf Youtube oder die kunstgeschichtlichen Aspekte der Alpen, wird es Boehme auch schon mal zu pathetisch. Doch insgesamt begeistern ihn die Texte in ihrer mitunter somnambulen Hellsichtigkeit.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Schön zu lesen und wohltuend für die hochgejazzte Seele.« Xaver von Cranach DIE ZEIT