Julian Barnes

Broschiertes Buch

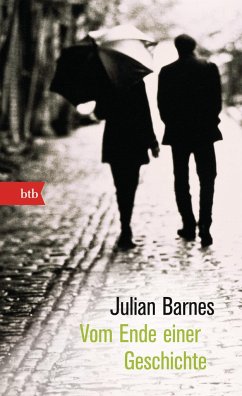

Vom Ende einer Geschichte

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ausgezeichnet mit dem Booker-PreisAls Finn Adrian in die Klasse von Tony Webster kommt, schließen die beiden Jungen schnell Freundschaft. Sex und Bücher sind die Hauptthemen, mit denen sie sich befassen, und Tony hat das Gefühl, dass Adrian in allem etwas klüger ist als er. Auch später, nach der Schulzeit, bleiben die beiden in Kontakt. Bis die Freundschaft ein jähes Ende findet. Vierzig Jahre später, Tony hat eine Ehe, eine gütliche Trennung und eine Berufskarriere hinter sich, ist er mit sich im Reinen. Doch der Brief eines Anwalts, verbunden mit einer Erbschaft, erweckt plötzlich Z...

Ausgezeichnet mit dem Booker-Preis

Als Finn Adrian in die Klasse von Tony Webster kommt, schließen die beiden Jungen schnell Freundschaft. Sex und Bücher sind die Hauptthemen, mit denen sie sich befassen, und Tony hat das Gefühl, dass Adrian in allem etwas klüger ist als er. Auch später, nach der Schulzeit, bleiben die beiden in Kontakt. Bis die Freundschaft ein jähes Ende findet. Vierzig Jahre später, Tony hat eine Ehe, eine gütliche Trennung und eine Berufskarriere hinter sich, ist er mit sich im Reinen. Doch der Brief eines Anwalts, verbunden mit einer Erbschaft, erweckt plötzlich Zweifel an den vermeintlich sicheren Tatsachen der eigenen Biographie. Je mehr Tony erfährt, desto unsicherer scheint das Erlebte und desto unabsehbarer die Konsequenzen für seine Zukunft.

Als Finn Adrian in die Klasse von Tony Webster kommt, schließen die beiden Jungen schnell Freundschaft. Sex und Bücher sind die Hauptthemen, mit denen sie sich befassen, und Tony hat das Gefühl, dass Adrian in allem etwas klüger ist als er. Auch später, nach der Schulzeit, bleiben die beiden in Kontakt. Bis die Freundschaft ein jähes Ende findet. Vierzig Jahre später, Tony hat eine Ehe, eine gütliche Trennung und eine Berufskarriere hinter sich, ist er mit sich im Reinen. Doch der Brief eines Anwalts, verbunden mit einer Erbschaft, erweckt plötzlich Zweifel an den vermeintlich sicheren Tatsachen der eigenen Biographie. Je mehr Tony erfährt, desto unsicherer scheint das Erlebte und desto unabsehbarer die Konsequenzen für seine Zukunft.

Julian Barnes, 1946 in Leicester geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograph, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Literaturpreise erhielt (u.a. Man Booker Prize), liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor. Er lebt in London.

Produktdetails

- btb Bd.74547

- Verlag: btb

- Originaltitel: The sense of an ending

- Seitenzahl: 181

- Erscheinungstermin: 10. Juni 2013

- Deutsch

- Abmessung: 185mm x 118mm x 20mm

- Gewicht: 204g

- ISBN-13: 9783442745470

- ISBN-10: 3442745470

- Artikelnr.: 36790951

Herstellerkennzeichnung

btb Taschenbuch

Neumarkter Straße 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension

Susanne Mayer freut sich, dass Julian Barnes, für sie einer der wichtigsten britischen Autoren der Gegenwart, nun endlich für seinen jüngsten Roman den "Booker-Preis bekommen hat. Auch die Rezensentin zeigt sich beeindruckt von dem so schmalen wie dichten Roman, in dem sich der oberflächlich ein gelungenes Leben führende Held einer schmerzvollen "Selbstbefragung" unterziehen muss, wie sie erklärt. Webster bekommt notarisch das Tagebuch seines Jugendfreundes Adrian vermacht und muss sich mit seinen Erinnerungen und der Frage auseinandersetzen, wie viel Mitschuld er am Selbstmord seines Freundes trägt, fasst Mayer zusammen. Kafkaeske Schärfe trifft hier auf eine tiefe Nachdenklichkeit und das auch noch stilistisch vollendet, lobt die eingenommene Rezensentin.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Perfekt bis ins Detail.« NZZ 20111227

"Wie Barnes allmählich die Selbstzensur in den Erinnerungen seines pensionierten Protagonisten Tony Webster bloßlegt, beweist seine ganze Meisterschaft" Süddeutsche Zeitung

In „Vom Ende einer Geschichte“ erinnert sich Tony an sein Leben, seine Jugendzeit mit seinen Freunden, seine erste Liebe und einen Freund, der sich immer von den anderen abgehoben hatte, nämlich Adrian. Gemeinsam waren sie zur Schule gegangen, später trennten sich ihre Wege, …

Mehr

In „Vom Ende einer Geschichte“ erinnert sich Tony an sein Leben, seine Jugendzeit mit seinen Freunden, seine erste Liebe und einen Freund, der sich immer von den anderen abgehoben hatte, nämlich Adrian. Gemeinsam waren sie zur Schule gegangen, später trennten sich ihre Wege, als sie an unterschiedlichen Colleges studierten. Als Adrian mit Tonys erster Freundin eine Beziehung anfängt, bricht die Freundschaft ab. Tony heiratet, bekommt eine Tochter und lebt trotz späterer Scheidung ein glückliches und ruhiges Leben. Bis plötzlich der Brief eines Anwalts auftaucht und er das Tagebuch seines Jugendfreundes erben soll.

Julian Barnes beschreibt die Erinnerungen von Tony Webster ebenso eindringlich wie die Selbsttäuschung, der der Protagonist aufsitzt. Konfrontiert mit den Charakteren seiner Vergangenheit und ihrer Version seiner Lebensgeschichte wird ihm klar, wie subjektiv er seine Erinnerung verklärt und sich selbst ins richtige, weil schönere Licht gerückt hat. Ein alter Brief, den er damals geschrieben hat, zeigt ihm, wie unbarmherzig er doch mit anderen Menschen ins Gericht gegangen ist, ohne sich selbst kritisch zu hinterfragen und eigene Fehler einzugestehen. Die Geschichte um Tony und sein Leben nimmt einen mit auf eine Reise, die einen auch selbst hinterfragt. Denn jeder speichert seine Erinnerungen subjektiv ab, doch inwieweit verfälschen wir die Tatsachen dabei wirklich? Handelt es sich wirklich nur um Schönheitskorrekturen oder lügen wir uns an einigen Stellen nicht sogar unseren ganzen Lebensentwurf schön? Tony muss sich plötzlich mit diesen Fragen auseinandersetzen, an einem Punkt seines Lebens, an dem er eigentlich keine Abzweigungen oder Aufregungen mehr erwartet hatte.

All dies erzählt Julian Barnes mit einer Leichtigkeit, die einen das Buch nicht mehr aus der Hand legen lässt. Zu sehr will man wissen, was wirklich hinter dem Ende von Adrians und Tonys Freundschaft steckt, zu spannend ist die Frage, welche Rolle eine Frau dabei wirklich gespielt hat - und vor allem welche Frau. Die ganze Geschichte basiert auf den fein gestrickten Charakteren, die sich aneinander reiben, sobald sie aufeinander treffen. Dabei geht es auch um Menschen, die gerade deshalb Probleme haben obwohl sie eigentlich belanglos nebeneinander leben, ohne Konflikte auszutragen.

„Vom Ende einer Geschichte“ ist ein wunderbares nachdenkliches Buch, dass Fragen aufwirft, die sich auch der Leser stellen sollte. Für Tony lautet die wichtigste Frage „Wie war eigentlich mein Leben?“, denn seine Erinnerung scheint ihm einige -beschönigende- Streiche zu spielen.

Weniger

Antworten 17 von 21 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 17 von 21 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Die Erinnerungen an die eigene Vergangenheit, Realität oder Fiktion, können wir unserem Gedächtnis trauen, oder blendet man unbeliebte Passagen einfach aus um sich die Wahrheit erträglicher zu machen? Mit dieser Frage befasst sich im Wesentlichen dieses Buch.

Tony Webster, der …

Mehr

Die Erinnerungen an die eigene Vergangenheit, Realität oder Fiktion, können wir unserem Gedächtnis trauen, oder blendet man unbeliebte Passagen einfach aus um sich die Wahrheit erträglicher zu machen? Mit dieser Frage befasst sich im Wesentlichen dieses Buch.

Tony Webster, der Ich-Erzähler, blickt ohne Reue auf ein erfolgreiches Leben zurück. Er hatte ein gutes Berufsleben und sieht seinem Ruhestand gelassen entgegen. Seine Ehe mit Margaret ist zwar gescheitert, doch tauscht er sich noch immer gern mit ihr aus. Auch zu seiner erwachsenen Tochter hat er ein gutes Verhältnis.

Doch dann fällt Tony etwas in die Hände, das seine in Jahrzehnten verfestigten Erinnerungen an seine Jugend und die damaligen Freunde radikal auf den Kopf stellt.

Julian Barnes, lässt seiner Hauptfigur sehr viel Raum für Reflexionen und philosophische Überlegungen, an einigen Stellen des Romans gerät die Erzählung etwas ins stocken, tut dem ganzen jedoch kein Abbruch. Der Autor entwickelt die Fähigkeit, in reflektierender Weise Vergangenes zu durchleuchten. Tiefenscharf sieht sein Tony in das vergangene Selbst und muss durch seine Erkenntnisse, auch die dunklen Seiten seines Daseins akzeptieren. 200 Seiten die es verdient haben, stehen zu bleiben!

Weniger

Antworten 23 von 30 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 23 von 30 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Irgendwann kommt ein Zeitpunkt, an dem man feststellt, dass die noch vor einem liegende Lebensspanne deutlich kürzer ist als die bereits vergangene. Es ist der Moment, ab dem man beginnt, sich öfter auf das Vergangene zu besinnen und sich Fragen stellt wie: Bin ich zufrieden mit meinem …

Mehr

Irgendwann kommt ein Zeitpunkt, an dem man feststellt, dass die noch vor einem liegende Lebensspanne deutlich kürzer ist als die bereits vergangene. Es ist der Moment, ab dem man beginnt, sich öfter auf das Vergangene zu besinnen und sich Fragen stellt wie: Bin ich zufrieden mit meinem Leben? War es erfüllt? Lebte ICH oder wurde ich gelebt? Was wurde aus meinen Träumen, Wünschen, Sehnsüchten?

Tony Webster, um die 60 und im Ruhestand, geschieden, im Großen und Ganzen mit sich im Reinen, ereilt dieser Moment, als er einen Brief eines Anwaltbüros erhält, in dem ihm mitgeteilt wird, dass er von der Mutter einer früheren Freundin eine kleine Erbschaft zu erwarten hat: 500 Pfund und das Tagebuch seines bewunderten Jugendfreundes Adrian. Wie diese in den Besitz des Buches kam, ist Tony völlig unklar und er beginnt mit Nachforschungen, die ihn in seine eigene Vergangenheit zurückführen und mit manchem konfrontieren, das er in völlig anderer Erinnerung hat.

Je intensiver er sich damit befasst, umso mehr muss er erkennen, dass seine Wahrheit nicht unbedingt die einzige und wahre ist und in schonungsloser Offenheit macht er sich klar, wieviel Selbsttäuschung in seinem Leben herrscht. Immer wieder kommen Fragen auf, die man sich auch selbst stellen kann und deren Beantwortung die Lesezeit des doch recht dünnen Büchleins (174 Seiten) deutlich verlängern können.

Es ist eine leise, zurückhaltende Geschichte ohne großen Spannungsbogen und vergleichsweise handlungsarm. Dennoch hat sie einen (zumindest für mich) überraschenden Schluss und es fiel mir schwer, das Buch vor dem Ende aus der Hand zu legen. Es regt zum Nachdenken über das eigene Leben an - und hoffentlich, bevor es zu spät ist.

Weniger

Antworten 13 von 15 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 13 von 15 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch dieses Buch möchte man in Einem durchlesen, eine fast unerträgliche Spannung wird aufgebaut, sind eigene Erinnerungen auch so trügerisch?

eins der besten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe

Antworten 16 von 24 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 16 von 24 finden diese Rezension hilfreich

Gebundenes Buch

Ein literarischer Spaltpilz

Fast so aufregend wie das vorliegende Buch von Julian Barnes ist die Flut ungewöhnlich konträrer Rezensionen, die ihrerseits en passant einen zusätzlichen Lesespaß bieten, der einen letzten Endes aber auch nachdenklich macht. Ist doch einerseits …

Mehr

Ein literarischer Spaltpilz

Fast so aufregend wie das vorliegende Buch von Julian Barnes ist die Flut ungewöhnlich konträrer Rezensionen, die ihrerseits en passant einen zusätzlichen Lesespaß bieten, der einen letzten Endes aber auch nachdenklich macht. Ist doch einerseits dieses, übrigens eindeutig der Novelle als epischer Gattung zuzurechnende Buch für die eine, geradezu hymnisch urteilende Fraktion, ein grandioses Meisterwerk ohne jeden Makel, so ist es für seine erbitterten Kritiker ein Wühltisch-Schmöcker allerschlimmster Sorte. Und genau diese sich diametral einander gegenüber stehenden Standpunkte machen die Novelle zu einer uneingeschränkt empfehlenswerten Lektüre, sie stellt nämlich eine bestens gelungene Synthese aus geistigem Anspruch und glänzender Unterhaltung dar. Unbedingt lesen, kann ich nur sagen!

Im unverkennbar britischen Ton einer Konversation mit der inseltypisch beiläufigen Komik wird eine rätselhafte Geschichte erzählt, deren Spannung sich laufend steigert und bis zur allerletzten Seite anhält. Der einsträngige Plot beginnt in der Schulzeit des Protagonisten, der als Ich-Erzähler von manchen übereifrigen Kritikern mit dem Autor gleichgesetzt wird, was natürlich völlig abseitig ist. Bei mir wurden gleich zu Beginn angenehme Erinnerungen an den berührenden Kinofilm «Der Club der toten Dichter» wachgerufen. Tony, der Held, hat es sich in seiner knapp erzählten Lebensgeschichte, nach einem angepassten und völlig unspektakulären Leben mit all den üblichen Details, bereits in seinem wohlverdienten Ruhestand gemütlich gemacht, als ein unerwarteter Brief ihn plötzlich aufschreckt. Seine Erinnerungen erweisen sich als brüchig, fragwürdig, ja als falsch, und seine ihm so sicher erscheinende Identität ist weitgehend eine Selbsttäuschung. Er ist aus dem Gleichgewicht und begreift die Zusammenhänge erst ganz zum Schluss der Geschichte, buchstäblich auf der letzten Seite, und nichts ist dann mehr so, wie es bisher schien. Eindrücklicher kann man die Subjektivität dessen, was wir zu wissen glauben über das Leben, wohl kaum darstellen.

Die Handlung ist klug konstruiert und in sich schlüssig, tiefgründig und zum Nachdenken anregend, sie vermittelt ganz nebenbei auch Einblicke in die wohl eher trockene, weniger emphatische Mentalität der Briten. Kein Wunder, dass Barnes damit den Booker-Preis gewonnen hat, in England, Irland und dem Commonwealth ja die wichtigste, fast dem Nobelpreis gleichkommende Ehrung. Diese Novelle ist amüsant und schwungvoll geschrieben, mit sympathisch geschilderten Figuren und stimmigen Dialogen, sie hat Tiefgang und regt zum Nachdenken an, nicht zuletzt auch über das eigene Leben. Vielleicht ist es genau das, was die erbitterten Kritiker so ärgert. Ich konnte das kleine Buch schon nach der ersten Seite nicht mehr aus der Hand legen und habe es an einem einzigen, verregneten Nachmittag gelesen, der nicht zu den schlechtesten zählt in meinem Leben!

Weniger

Antworten 9 von 17 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 9 von 17 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für