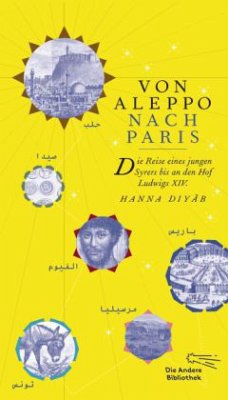

Das erst 1993 in der Vatikanischen Bibliothek entdeckte Manuskript des Berichts von einer Reise von Aleppo nach Paris im Zeitalter Ludwig XIV.

Orient und Okzident begegnen sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Der französische Reisende Paul Lucas trifft 1707 in Aleppo auf den zwanzigjährigen Hanna Diy b. Er wird von Lucas eingestellt und begleitet diesen auf der Heimreise nach Frankreich; ihre Route führt sie von Aleppo über Tripolis, Saida, Zypern, Ägypten, Libyen, Tunis nach Livorno, Genua und Marseille, von dort durch das Rhônetal nach Paris. Anschaulich und lebendig beschreibt Diy b Begegnungen und Gespräche, Karawanenzüge und Angriffe von Korsaren, er nimmt Legenden und Heiligengeschichten in seinen Bericht auf. Hanna Diy b wird in den Gemächern Ludwigs XIV. empfangen. Die Beschreibung seines Aufenthalts am Hof und in der Stadt Paris gehört zu den Höhepunkten seines Reiseberichts. Dort trifft er auch auf den Orientalisten Antoine Galland, den Herausgeber und Übersetzer von Tausendundeiner Nacht, dem er, neben anderen, die Geschichten von "Ali Baba" und "Aladdin" erzählt, die dieser in seine berühmte Märchensammlung aufnehmen wird. Mit ihnen hat sich Hanna Diy b bereits vor über dreihundert Jahren anonym in das europäische Kulturgedächtnis eingeschrieben.

Orient und Okzident begegnen sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Der französische Reisende Paul Lucas trifft 1707 in Aleppo auf den zwanzigjährigen Hanna Diy b. Er wird von Lucas eingestellt und begleitet diesen auf der Heimreise nach Frankreich; ihre Route führt sie von Aleppo über Tripolis, Saida, Zypern, Ägypten, Libyen, Tunis nach Livorno, Genua und Marseille, von dort durch das Rhônetal nach Paris. Anschaulich und lebendig beschreibt Diy b Begegnungen und Gespräche, Karawanenzüge und Angriffe von Korsaren, er nimmt Legenden und Heiligengeschichten in seinen Bericht auf. Hanna Diy b wird in den Gemächern Ludwigs XIV. empfangen. Die Beschreibung seines Aufenthalts am Hof und in der Stadt Paris gehört zu den Höhepunkten seines Reiseberichts. Dort trifft er auch auf den Orientalisten Antoine Galland, den Herausgeber und Übersetzer von Tausendundeiner Nacht, dem er, neben anderen, die Geschichten von "Ali Baba" und "Aladdin" erzählt, die dieser in seine berühmte Märchensammlung aufnehmen wird. Mit ihnen hat sich Hanna Diy b bereits vor über dreihundert Jahren anonym in das europäische Kulturgedächtnis eingeschrieben.

"Aladin" und "Ali Baba": Was der Syrer Hanna Diyab vor dreihundert Jahren in Orient und Okzident erlebte

"Ein alter Mann besuchte uns des Öfteren", so erinnerte sich der syrische Tuchhändler Hanna Diyab fünfzig Jahre später an seine Zeit in Paris, "er las gut Arabisch und übersetzte Bücher aus dieser Sprache ins Französische. In dieser Zeit übersetzte er unter anderem die Geschichten von ,Tausendundeiner Nacht'. Dieser Mann suchte meine Hilfe zu einigen Punkten, die er nicht verstand und die ich ihm erklärte. Es fehlten im Buch, das er übersetzte, einige Nächte, und ich erzählte ihm daher die Geschichten, die ich kannte. Er konnte sein Buch mit diesen Geschichten ergänzen und war sehr zufrieden mit mir."

So lapidar gibt Hanna Diyab wieder, was sich im Mai 1709 zwischen ihm und dem französischen Gelehrten Antoine Galland zutrug (dessen Namen er nicht einmal nennt), ganz so, als sei das irgendeine zufällige Begegnung mit irgendeinem Philologen - dabei war dies ein Moment, in dem buchstäblich Weltliteratur entstand. Galland hatte auf seinen Orientreisen eine arabische Handschrift von "Tausendundeiner Nacht" erworben und übersetzt, doch das Manuskript brach bereits nach der 282. Nacht ab, und das europäische Lesepublikum, das ihm die ersten Bände geradezu aus den Händen gerissen hatte, verlangte nach mehr. In seiner Not fügte Galland nun andere orientalische Märchenmanuskripte in seine Sammlung ein, darunter die Geschichten von "Sindbad, dem Seefahrer". Aber damit waren insgesamt erst acht Bändchen gefüllt.

Dass es am Ende zwölf wurden, verdankte Galland dem jungen Syrer, der in Begleitung des französischen Orientalisten Paul Lucas aus seiner Heimatstadt Aleppo nach Paris gekommen war. Er schrieb ihm zwei Geschichten auf und erzählte ihm zwölf weitere, die sich Galland in sein Tagebuch notierte - darunter "Aladin und die Wunderlampe", "Ali Baba und die vierzig Räuber" und "Das Ebenholzpferd", Geschichten also, die heute weltweit zu den bekanntesten aus "Tausendundeiner Nacht" zählen.

Das große Märchenepos mit der Rahmenhandlung um den grausamen Sultan und die findige Schahrasad, die dem Tod entgeht, weil sie so spannend erzählt, ist bekanntlich ein Work in progress, dessen Anfänge fast zweitausend Jahre zurückreichen. Unzählige haben das Konzept aufgegriffen und neue Geschichten hinzugefügt, und dass wir ausgerechnet für die berühmtesten Märchen den Autor kennen, ist ein großes Glück. Nur sind die Informationen, die Galland in seinen Tagebüchern über seinen Zuträger festgehalten hat, äußerst spärlich: Der "Aladin"-Erzähler sei ein junger Syrer, Begleiter von Paul Lucas und übrigens recht sprachbegabt (Arabisch, Türkisch, Provenzalisch, Französisch).

Aber gerade weil Hanna Diyab das, was wir als "Tausendundeine Nacht" kennen, so geprägt hat, wüssten wir gern mehr von ihm: Wo kommen seine Geschichten her, welchen literarischen Hintergrund besitzt er selbst, wie treu hat er seine Märchen in Erinnerung bewahrt, um sie dann in Paris dem staunenden Galland zu diktieren? Wie viel von dem veröffentlichten Text gehört dem ursprünglichen Erzähler an, wie viel Hanna Diyab und wie viel schließlich Galland, der das Diktat wiederum für seine Edition bearbeitete?

Wer so fragt, zielt auf das Wesen von "Tausendundeiner Nacht". Und stochert zugleich im dichten Nebel, denn über all das ließ sich mangels anderer Textzeugnisse als Gallands Tagebücher lange Zeit nur mutmaßen - auch Paul Lucas, in dessen Gefolge Hanna Diyab nach Paris kam, erwähnt den jungen Syrer in seinem großen Reisebericht mit keinem Wort.

Allerdings hat sich die Überlieferung vor gut zwanzig Jahren dramatisch geändert. Damals wurde in der Handschriftensammlung des Vatikans ein leicht beschädigtes Manuskript in mittelarabischer Sprache entdeckt, das aus dem Jahr 1763 stammt. Der Autor gibt an, 75 Jahre alt zu sein, ein maronitischer Christ und Tuchhändler in seiner Heimatstadt Aleppo. Und er schreibt über die Reise, die er im Frühjahr 1707 begann, als er gerade nicht wusste, wohin mit sich, und jenen Franzosen kennenlernte, der im Auftrag seines Königs überall im Orient unterwegs war, um alte Münzen, Handschriften und Edelsteine aufzustöbern.

Was für ein Fund! Und wie erstaunlich, dass der Bericht erst jetzt unter dem Titel "Von Aleppo nach Paris" auf Deutsch erschienen ist, versehen mit allerdings notwendigen Anmerkungen und einem Nachwort. Diyab schildert eine Reise, die auf dem Landweg und mit dem Schiff über Zypern, Alexandria, Tripolis und Tunis bis nach Livorno und von da quer durch Frankreich bis nach Paris führt. Es treten auf: Seeräuber und Diplomaten, Händler, Maultiertreiber, Schiffer und Bettler. Diyab und sein Herr betätigen sich als Grabräuber und Mumienschmuggler, sie besichtigen die Original-Kornspeicher, die der biblische Josef einst für den Pharao bauen ließ, Paul Lucas heilt jeden Kranken, den er antrifft, mit dubiosen Mitteln (und rettet einmal auch sich selbst mit ein paar Tropfen vorm sicheren Tod), sie baden in heißen Quellen und fangen Wüstenspringmäuse für den König, geraten in Seenot, eine Hungersnot schließt sich an, in der die Matrosen die Bordkatze verspeisen - und die Passagiere, schreibt Diyab, beinahe einander.

Angekommen in Frankreich, zeigt sich Paul Lucas plötzlich sehr viel distanzierter. Immerhin behält er Diyab bei sich und besucht mit ihm auch einige Tage lang den Palast von Versailles, in dem der junge Syrer auch dem greisen König Ludwig XIV. begegnet und ihm, wie alle entsetzt registrieren, viel näher kommt, als es schicklich ist. Er erlebt den eiskalten Hungerwinter 1708 auf 1709 und beobachtet immer wieder die ungeheuerliche Grausamkeit, mit der die Ärmsten und die Verbrecher in der französischen Hauptstadt behandelt werden (im Orient scheint ihm dergleichen dagegen nicht aufzufallen): Da wird eine alte Frau hingerichtet, weil sie ihrem Arbeitgeber nach langen treuen Diensten einmal Besteck gestohlen hat, ein junger Mann büßt für einen Wechsel ebenfalls am Galgen, und wie es Kindern ergeht, die sich aufsässig zeigen, schreibt Hanna Diyab auch: Sie werden in einer Art Kerker mit Eisenketten angebunden und grundlos geprügelt, wochenlang, ohne Aussicht auf Erlösung. Und weil Paul Lucas sein Versprechen nicht hält, ihn an der königlichen Bibliothek unterzubringen, zuständig für arabische Schriften, macht sich Hanna Diyab wieder auf den Heimweg nach Aleppo.

Das schönste an diesem prächtigen historischen Reisebericht aber ist, dass sich sein Autor als Erzähler von Gnaden erweist. Er weiß genau, wie er Informationen zunächst zurückhält, um seine Geschichten spannender zu machen, er schwelgt in Reichtum und Armut gleichermaßen, liebt Schicksale, die sich urplötzlich ändern und schiebt gern Untergeschichten in seine Episoden ein - alles in verblüffender Weise so, wie man es aus "Tausendundeiner Nacht" kennt. Und manchmal fühlt man sich an unsere Zeit erinnert, wenn Hanna Diyab überall im Orient genau registriert, wann und warum Frauen auf den Schleier verzichten - später, auf der Reise durch Italien, wird er dann gemeinsam mit dem Ehemann eine syrische Frau dazu bewegen, auch ohne traditionelle Kleidung auf die Straße zu gehen.

Natürlich ist diese Edition kein Seitenstück zu "Tausendundeiner Nacht". Aber sie wirft ein wundervolles Schlaglicht auf die Welt, in der sie entstanden ist und fortgeschrieben wurde. Zudem vermittelt sie die Bekanntschaft mit einem ungemein klarsichtigen Beobachter, der das prachtverliebte Paris Ludwigs XIV. von einer Seite zeigt, die man nicht oft zu sehen bekommt.

TILMAN SPRECKELSEN

Hanna Diyab: "Von Aleppo nach Paris". Die Reise eines jungen Syrers bis an den Hof Ludwigs XIV.

Aus der französischen Übertragung übersetzt von Gennaro Ghiradelli. Die Andere Bibliothek, Berlin 2016. 491 S., geb., 42,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Hans Pleschinski seufzt. Ach, wie leicht der Autor doch Orient und Okzident zu vereinen vermag! Die 1993 in der Vatikanischen Bibliothek entdeckten Erinnerungen des erzählfreudigen Weltreisenden Syrers Hanna Diyāb aus dem 18. Jahrhundert verzaubern ihn durch Neugier und den fremden Blick unter anderem auf europäische Gepflogenheiten, etwa am Hof Louis XIV, bei Hinrichtungen in Paris und Abenteuern in Marseille und Istanbul. So merkwürdig die Lektüre Pleschinski auch mitunter erscheint, so zutreffend charakterisiert der Autor laut Rezensent Abendländisches oder auch zauberhaftes Orientalisches.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH