Nicht lieferbar

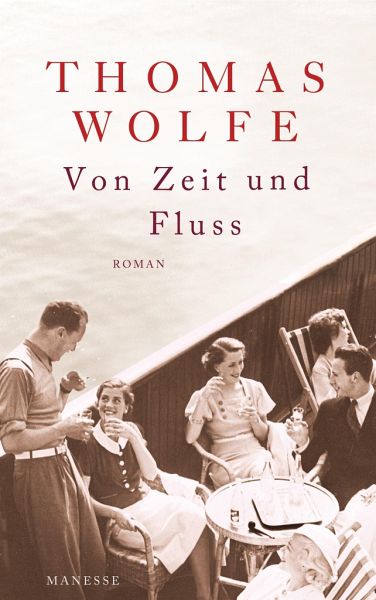

Von Zeit und Fluss

Legenden vom Hunger des Menschen in seiner Jugend

Übersetzung: Wehrli, Irma

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

NeuübersetzungEin amerikanisches Epos, das seinesgleichen sucht - eine hymnische Daseinsfeier und das faszinierende Bekenntnis einer überschwänglichen, allumspannenden Künstlerseele. Thomas Wolfes «Von Zeit und Fluss» ist ein Herzensbuch für alle Suchenden und Sehnenden, ob jung oder alt, eine Meditation über die Geschicke des Menschenlebens - über Bestand und Unbestand, Endlichkeit und Dauer.Eugene, lebenshungrig und unerfahren, ist auf der Suche nach sich selbst, nach seinem Bestimmungsort in der Welt. In Harvard und im New York der Zwanzigerjahre sammelt er erste Erfahrungen, lernt...

Neuübersetzung

Ein amerikanisches Epos, das seinesgleichen sucht - eine hymnische Daseinsfeier und das faszinierende Bekenntnis einer überschwänglichen, allumspannenden Künstlerseele. Thomas Wolfes «Von Zeit und Fluss» ist ein Herzensbuch für alle Suchenden und Sehnenden, ob jung oder alt, eine Meditation über die Geschicke des Menschenlebens - über Bestand und Unbestand, Endlichkeit und Dauer.

Eugene, lebenshungrig und unerfahren, ist auf der Suche nach sich selbst, nach seinem Bestimmungsort in der Welt. In Harvard und im New York der Zwanzigerjahre sammelt er erste Erfahrungen, lernt zu lieben, zu erkennen, zu denken, sich von falschen Vorbildern loszusagen und sich dabei selbst treu zu bleiben. Bloß keine Erstarrung in Routinen - alles in seiner reifenden Seele ist noch im Werden, in permanenter Umgestaltung. Der Held macht sich auf nach Paris, doch auch an diesem Sehnsuchtsort lässt ihn sein abenteuerliches Herz keine Ruhe finden. Was Eugene antreibt und was ersich über alle Wechselfälle des Lebens hinweg erhält, ist der Hunger nach Erkenntnis und sinnlichem Genuss. So folgen aus seiner Selbstsuche philosophisch und spirituell höchst anregende Refl exionen über das menschliche Dasein - über Sein und Werden, Zeit und Fluss.

Ein amerikanisches Epos, das seinesgleichen sucht - eine hymnische Daseinsfeier und das faszinierende Bekenntnis einer überschwänglichen, allumspannenden Künstlerseele. Thomas Wolfes «Von Zeit und Fluss» ist ein Herzensbuch für alle Suchenden und Sehnenden, ob jung oder alt, eine Meditation über die Geschicke des Menschenlebens - über Bestand und Unbestand, Endlichkeit und Dauer.

Eugene, lebenshungrig und unerfahren, ist auf der Suche nach sich selbst, nach seinem Bestimmungsort in der Welt. In Harvard und im New York der Zwanzigerjahre sammelt er erste Erfahrungen, lernt zu lieben, zu erkennen, zu denken, sich von falschen Vorbildern loszusagen und sich dabei selbst treu zu bleiben. Bloß keine Erstarrung in Routinen - alles in seiner reifenden Seele ist noch im Werden, in permanenter Umgestaltung. Der Held macht sich auf nach Paris, doch auch an diesem Sehnsuchtsort lässt ihn sein abenteuerliches Herz keine Ruhe finden. Was Eugene antreibt und was ersich über alle Wechselfälle des Lebens hinweg erhält, ist der Hunger nach Erkenntnis und sinnlichem Genuss. So folgen aus seiner Selbstsuche philosophisch und spirituell höchst anregende Refl exionen über das menschliche Dasein - über Sein und Werden, Zeit und Fluss.