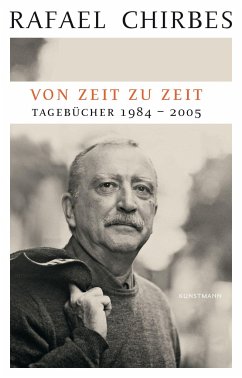

Zeit seines Lebens hat Rafael Chirbes nicht viel Aufhebens um sich gemacht. Der Literaturbetrieb war ihm fremd, die Literatur aber bedeutete ihm alles. Sie war sein Zugang zur Welt. In den Tagebuch-Aufzeichnungen, die von Chirbes' Anfängen als Schriftsteller bis kurz vor Veröffentlichung von »Krematorium« reichen, zeigt sich ein sensibler und scharf beobachtender Geist, dessen Werk in der Weltliteratur einen festen Platz hat.Rafael Chirbes erzählt von seinen Lieben, von schlaflosen Nächten, in Gesellschaft oder allein, oft mit Alkohol oder Drogen; von den Schmerzen des Alterns, den körperlichen, den seelischen, davon, was es bedeutete, homosexuell zu sein in einem bigotten Land.Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit Reportagen für eine Gourmet-Zeitschrift, die ihn durch ganz Europa schickt. Jede freie Minute arbeitet er an seinen Romanen, immer zweifelnd an dem eigenen literarischen Schreiben, auch dann noch, als die öffentliche Anerkennung längst da ist und er mit Literaturpreisen ausgezeichnet wird. In diesen schonungslos offenen Aufzeichnungen, die von seinen Anfängen als Schriftsteller bis kurz vor Veröffntlichung von »Krematorium« reichen, zeigt sich ein sensibler, verletzlicher und scharf beobachtender Geist und ein großartiger Stilist.

Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension

Wahrheit war für Rafael Chirbes eine radikale Angelegenheit. Das stellt Maike Albath ihrer Rezension der Tagebücher des 2015 verstorbenen spanischen Schriftstellers voran, die jetzt unter dem Titel "Von Zeit zu Zeit" auf Deutsch erschienen sind. Albath ist tief berührt von der Unerbittlichkeit, mit der Chirbes persönlich über sich zu Gericht saß und den Eisenbahner-Sohn nie verhehlte, der zu einem hochgebildeten Mann geworden war, der sich stets nach Aufmerksamkeit sehnte und den seine Fehler in Verzweiflung stürzten. Was er über sein Leben zwischen 1984 und 2005 aufschrieb, lege alle Facetten seines Wesens genauso bloß wie die Politik und den Kulturbetrieb, ist die Rezensentin überzeugt. Das Ganze, also die einst lose Blattsammlung, ist als I-Tüpfelchen auf der Lektüre auch noch knapp und präzise formuliert, lobt sie.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Tragik eines großen Lesers und glühenden Literaten: Die nachgelassenen Tagebücher des spanischen Schriftstellers Rafael Chirbes

Rafael Chirbes (1949 bis 2015) blieb immer ein Sonderfall der spanischen Literatur. In Deutschland wohl höher geschätzt als in seiner Heimat, entwickelte er sich durch Romane wie "Der lange Marsch", "Alte Freunde", "Krematorium" und "Am Ufer" zu einem der hellsichtigsten Diagnostiker der Malaisen seines Landes, bevor er - erst am Ende mit wichtigen Literaturpreisen geehrt - als trockener Alkoholiker starb. Im Literaturbetrieb war er nicht vernetzt. Über Jahre hinweg verdiente er sich sein Geld als Redakteur einer kulinarischen Zeitschrift, was ihm erlaubte, mit acht Tagen Arbeit im Monat und gelegentlichen Reiseartikeln über die Runden zu kommen.

Seine jetzt postum erschienenen "Tagebücher 1984-2005" zeigen die Facetten des Menschen und Künstlers, die Chirbes der Nachwelt zuzumuten bereit war. Zu sagen, Selbstzweifel hätten immer zu diesem Autor gehört, wäre banal. Bei Chirbes, Sohn eines Eisenbahners, früh vaterlos, dann ins Internat geschickt, mittellos und homosexuell, ohne Platz in einer spanischen Gesellschaft, in der sich während seiner Jugendjahre erst alles ums schiere Überleben, später vor allem um sozialen Aufstieg drehte, bei diesem Mann strukturierten die Selbstzweifel das ganze Leben. Im persönlichen Umgang war er still, von zurückhaltendem Humor, und wenn er auflachte, was selten vorkam, meinte man, ein glückliches Kind vor sich zu haben, bis sich die Gesichtszüge wieder schlossen. Erst hier, in den Heften der Tagebücher, die Chirbes immer wieder überarbeitet hat, sind die Kämpfe zu ahnen, die zur existenziellen Wucht seiner Romane geführt haben. Er bleibt einer der wenigen, die mit Recht von einer Klassengesellschaft schrieben.

Der Untertitel des spanischen Originalbandes legt nahe, dass es weitere Tagebücher gibt, die auf Veröffentlichung warten; welche Lebensphasen sie abdecken könnten, geht aus den jetzt veröffentlichten nicht hervor. Was wir haben, sind Ausschnitte mit sehr großen Lücken dazwischen. Die ersten hundert Seiten zum Beispiel handeln von den Jahren 1984 bis 1986, als Chirbes, der bis dahin noch keinen Roman veröffentlicht hat, in Paris eine Beziehung mit François, einem französischen Arbeiter, anfängt. Er pendelt zwischen Spanien und Frankreich, durchwandert verschiedene Räume der Beziehungshölle, bis man sich trennt. (François stirbt später an Aids.) "Ein Gefühl der Mittelmäßigkeit" hält der Vierunddreißigjährige am 10. März 1984 fest: "Arbeit, wieder Arbeit, und sobald ich einen Tag freihabe, besuche ich François in Paris. Ich denke, ich werde in meinem Leben nichts schreiben, das der Rede wert ist, und ich könnte heulen. Das ist es doch, was ich immer schon gewollt habe, ein Schriftsteller sein: Romane, Erzählungen, Gedichte schreiben, was auch immer, aber Schriftsteller sein."

Die Qualen, die das zeitweilige Scheitern bringt, muss er mit sich selbst ausmachen. Zwei Jahre später, er hat noch immer kein Buch fertig, weiß er, dass er an den Dreck und die Verkommenheit der Gran Vía in Madrid, seine flüchtigen Sexabenteuer, die stets etwas Heimliches behalten, dass er an die harten Drogen, den Suff und den Ekel schreiberisch nicht herankommt. Das ist sein Leben, einerseits. Aber er hat in dem, was er sich unter Literatur vorstellt, einfach keine Worte dafür. Es ist, als hätte Chirbes sich diese schockierende Offenheit beim Erzählen nicht zugetraut, ganz anders, als er es bei dem bewunderten Céline gelesen hat. Vielleicht war es für ihn aber auch genug zu suggerieren, seine Figuren trügen das Wissen um alle Lüste, die zu haben sind, ob käuflich oder nicht, in sich. Erst in "Paris-Austerlitz", dem 2016 postum veröffentlichten Roman seiner Liebesgeschichte mit François, nennt Chirbes das Rohe seines Begehrens beim Namen.

Den größten Raum allerdings nimmt die Literatur ein, und die mustergültige deutsche Ausgabe des Kunstmann Verlags bietet ein Namensregister, um den fast 500 Seiten starken Band fürs Blättern und Nachschlagen zu erschließen. Chirbes liest Marx und Ovid, Chateaubriand und Dostojewski, Hermann Broch, Thomas Mann und immer wieder Robert Musil, den er verehrt. "Er ist so weit weg", schreibt er 2004, "an diesem Horizont, von dem ich weiß, dass ich ihn nie erreichen werde, egal wie sehr ich mich bemühe!" Er beschäftigt sich mit Sebalds Thesen zur literarischen Verarbeitung des Luftkriegs, liest französische Literatur im Original, vor allem Balzac, aber auch den spanischen Realisten Galdós, für den er eine Schwäche hat, und immer wieder versenkt er sich in Debüts junger Zeitgenossen, um herauszufinden, wohin es geht mit dem Romaneschreiben.

Von Marcel Reich-Ranicki weiß er nicht nur, weil der seinen Roman "Der lange Marsch" 1998 im "Literarischen Quartett" gelobt hat; er liest auch dessen Buch "Sieben Wegbereiter" und beschäftigt sich ausführlich mit Reich-Ranickis Vorbehalten gegen Musil. Vor allem exzerpiert und kommentiert Chirbes unermüdlich, überträgt lange Passagen anderer Autoren in seine Hefte und vermutet wohl ganz zutreffend, er tue das, weil er deren Bücher gern selbst geschrieben hätte. So wird der herausragende Chronist der spanischen Krise in diesem Buch als weitläufig gebildeter Schriftsteller erfahrbar, der sich fern in der Provinz - erst in der Extremadura, später bei Alicante - immer an fremden Büchern festhielt, wenn die eigenen geschrieben waren. Oder wenn die künftigen sich noch dagegen sperrten, geschrieben zu werden.

Kaum etwas von seiner Einsamkeit, den Depressionen und den Zweifeln an der eigenen Literatur drang nach außen. "Endlos lange Tage", schreibt er im Sommer 2004. "Ich trinke, rauche, kuriere den Kater von gestern mit den Mitteln, die für den morgigen sorgen." Sieben Zeilen darauf: "Ständig umkreist mich der Gedanke, Schluss zu machen. Die Demütigung zu beenden. Kurzen Prozess zu machen. Nicht mehr zu sein. Schon fort zu sein, bevor endgültig der Verfall einsetzt." Bei unserem letzten Treffen, ein gutes Jahr vor seinem Tod, glaubte er sich schon halb gestorben. Was es für einen Mann, der mit 66 Jahren stirbt, wirklich bedeutet hat, sein Coming-out erst der Nachwelt zu eröffnen, werden wir nie erfahren. Wir haben allerdings eine ungefähre Ahnung, und sie steht zwischen den Zeilen dieses von Dagmar Ploetz und Carsten Regling exzellent übersetzten Buchs: Takt, Sublimation und Maskenspiel.

In einem Heft, das er eigens für die Notizen zur Lesereise 2004 anlegt, stehen einige der besten Gesellschaftsszenen, die Chirbes je geschrieben hat. In Freiburg erkennt er zu spät, dass er seinen mit Büchern beladenen Koffer allein ins Dachgeschoss einer Privatwohnung hochtragen muss. Schwindelanfälle hat er schon seit Langem. Aber in sozialen Zusammenhängen tut er fast immer, was von ihm erwartet wird, weil er glaubt, er müsse funktionieren, auch wenn er sich später dafür verflucht - er kann das innere Arbeiterkind nicht ablegen. Heinrich von Berenbergs schönes Vorwort sagt mehr dazu.

Allein die Lesereise mit ihren skurrilen Szenen und Charakterporträts lohnt den ganzen Band. Es fasziniert den Spanier, in einem Land unterwegs zu sein, "das so viel Zerstörung erlebt hat und dennoch mit aller Kraft es selbst bleibt". Das trübe Wetter allerdings zieht ihn herunter, genauso wie das mittelmäßige Essen, die Miesepetrigkeit und Großsprecherei. Das deutsche Sozialverhalten ist eindeutig nichts für ihn.

Man kann Tagebücher bekanntlich nicht rezensieren, nur andeuten, was sie im Leser auslösen. Diese sind ebenso reich wie verstörend, so bewundernswert wie traurig - der Nachlass eines großen, verletzlichen Künstlers und Stoff für viele Jahre. PAUL INGENDAAY

Rafael Chirbes: "Von Zeit zu Zeit".

Tagebücher 1984-2005".

Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz und Carsten Regling. Vorwort von Heinrich von Berenberg. Kunstmann Verlag, München 2022. 472 S., geb., 34,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main