Nicht lieferbar

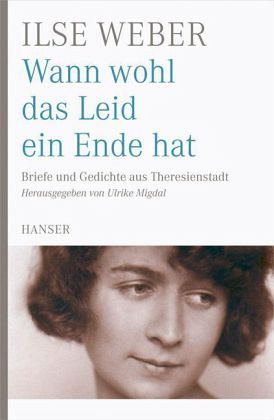

Wann wohl das Leid ein Ende hat

Briefe und Gedichte aus Theresienstadt

Hrsg. v. Ulrike Migdal

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Vor dem "Osttransport" nach Auschwitz kann Willi Weber die Gedichte seiner Frau Ilse in einem Geräteschuppen einmauern - Gedichte und Lieder, die sie für ihre Mithäftlinge und ihre Pflegekinder geschrieben hat. Willi überlebt und kann die Papiere nach der Befreiung in Sicherheit bringen: die Schilderungen ihres Lebens als Jüdin in Mähren, die Briefe, in denen sie vom Terror des Nationalsozialismus erzählt, die Trostgesänge aus der Kinderkrankenstube im KZ. Das Buch macht zum ersten Mal die charismatische Figur Ilse Weber sichtbar, die bei Überlebenden von Theresienstadt und in der Literatur ein Mythos ist, von deren Werk aber bisher fast nichts bekannt war.