PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

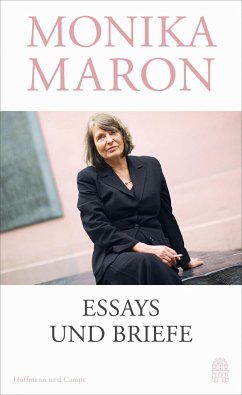

Zum 80. Geburtstag von Monika Maron am 3. Juni 2021: Ausgewählte Essays aus vier Jahrzehnten von einer großen Schriftstellerin, die immer schon zu aktuellen Debatten und gesellschaftspolitischen Themen Stellung bezog und die sich nie vereinnahmen ließ. Poetisch, elegant, humorvoll und unerschrocken.

Monika Maron, geboren 1941 in Berlin, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der Gegenwart. Sie wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik nach Hamburg und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane und mehrere Essaybände. Ausgezeichnet wurde sie mit diversen Preisen, darunter der Kleistpreis (1992), der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Homburg (2003), der Deutsche Nationalpreis (2009), der Lessing-Preis des Freistaats Sachsen (2011), der Ida-Dehmel-Literaturpreis (2017), sowie der Stahl-Literaturpreis (2025). Bei Hoffmann und Campe erschienen zuletzt der Essayband Was ist eigentlich los? (2021), der Roman Das Haus (2023), sowie die Erzählung Die Katze (2024).

Produktdetails

- Verlag: Hoffmann und Campe

- Artikelnr. des Verlages: 0001163

- Seitenzahl: 192

- Erscheinungstermin: 5. Mai 2021

- Deutsch

- Abmessung: 211mm x 132mm x 22mm

- Gewicht: 306g

- ISBN-13: 9783455011630

- ISBN-10: 3455011632

- Artikelnr.: 60707310

Herstellerkennzeichnung

Hoffmann und Campe Verlag

Harvestehuder Weg 42

20149 Hamburg

buchhaltung@vah-jager.de

Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension

Rezensentin Angela Gutzeit nimmt den zum achtzigsten Geburtstag von Monika Maron erschienenen Band mit ausgewählten Essays aus den Jahren 1986 bis 2019 zum Anlass, mit der Schriftstellerin zu streiten. Denn ihr das Wort zu verbieten, hält die Kritikerin für falsch, auch wenn sie den "unerbittlichen Furor", mit dem Maron gegen Islam, Zuwanderung oder "links-grünen Mainstream" anschreibe, nicht teilt. In den hier versammelten Texten lernt die Rezensentin zwar den Freiheitsdrang und die Zerrissenheit der Autorin mit "jüdisch-polnischem-sozialistisch-bürgerlichem-ost-westdeutschem Lebenslauf" kennen, dass Maron aber in ihren Argumentationen ohne Differenzierung zur "Pauschalisierung" neige, findet Gutzeit nach wie vor "bedenklich".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Jetzt kann man in ihrem Band mit ausgewählten Texten aus vierzig Jahren noch einmal die glänzende Essayistin Monika Maron erleben.« Alexander Cammann Die Zeit 20210602

Monika Marons eigenwillige und kompromisslose Äußerungen der letzten Jahre haben ihren Ruf teilweise angegriffen und manche haben sie klar in die ganz Rechte Ecke gestellt.

Wenn man sich aber diesem Sammelband die Essays der letzten Jahre ansieht, kommt man zum Schluß, dass es sich …

Mehr

Monika Marons eigenwillige und kompromisslose Äußerungen der letzten Jahre haben ihren Ruf teilweise angegriffen und manche haben sie klar in die ganz Rechte Ecke gestellt.

Wenn man sich aber diesem Sammelband die Essays der letzten Jahre ansieht, kommt man zum Schluß, dass es sich um eine konservative, aber demokratisch gesinnte Autorin handelt.

Monika Maron besteht auf ihrer Meinung, natürlich beklagt sie sich auch viel, was man auch als Masche ansehen kann.

Aber es lohnt sich, die Texte vorurteilsfrei zu lesen. Auch wenn ich oft nicht mit ihrer politischen Auslegung übereinstimme, ist es doch legitim das alles zu thematisieren. Die AfD und Pegida verharmlost sie jedoch meiner Meiner Meinung nach. Doch ich kann Monika Marons streitbaren Texten und Meinungen mit Toleranz begegnen.

Stilistisch sind die Essays messerscharf und nicht gerade langweilig.

Einige Beiträge erzählen glaubhaftes über ostdeutsche Gefühlslage.

Zu den schönsten Essays gehören dass über ihren Hund Bruno, das mich leicht an Bonnie Propeller erinnert und der Beitrag über Sarah Wagenknecht , die sie dafür interviewt hat.

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für