T. C. Boyle

Broschiertes Buch

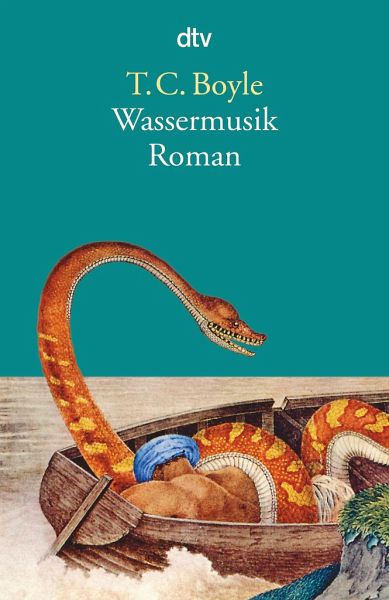

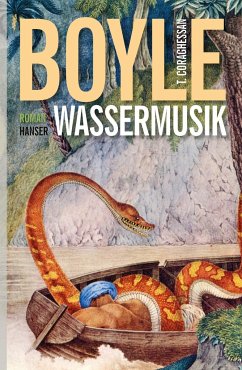

Wassermusik

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Boyles erster Roman in neuer ÜbersetzungMungo Park, Afrikaforscher aus Schottland, begibt sich Ende des achtzehnten Jahrhunderts wie viele Europäer vor ihm auf die Suche nach dem Niger. Johnson, ein Afrikaner, den ein wechselvolles Schicksal zeitweilig in Londons beste Gesellschaft verschlug, bis er infolge eines Duells zurück nach Afrika verbannt wurde, steht ihm als Dolmetscher zur Seite. Eine verwegene Reise beginnt, ein Abenteuer, das durch die Begegnung mit Ned Rise, einem Pechvogel und Trunkenbold, eine schicksalhafte Wendung nimmt. Mit dabei auf dieser Tour de Force: Huren, Schläger...

Boyles erster Roman in neuer Übersetzung

Mungo Park, Afrikaforscher aus Schottland, begibt sich Ende des achtzehnten Jahrhunderts wie viele Europäer vor ihm auf die Suche nach dem Niger. Johnson, ein Afrikaner, den ein wechselvolles Schicksal zeitweilig in Londons beste Gesellschaft verschlug, bis er infolge eines Duells zurück nach Afrika verbannt wurde, steht ihm als Dolmetscher zur Seite. Eine verwegene Reise beginnt, ein Abenteuer, das durch die Begegnung mit Ned Rise, einem Pechvogel und Trunkenbold, eine schicksalhafte Wendung nimmt. Mit dabei auf dieser Tour de Force: Huren, Schläger, Kannibalen, Stammesfürsten, Glücksritter.

Mungo Park, Afrikaforscher aus Schottland, begibt sich Ende des achtzehnten Jahrhunderts wie viele Europäer vor ihm auf die Suche nach dem Niger. Johnson, ein Afrikaner, den ein wechselvolles Schicksal zeitweilig in Londons beste Gesellschaft verschlug, bis er infolge eines Duells zurück nach Afrika verbannt wurde, steht ihm als Dolmetscher zur Seite. Eine verwegene Reise beginnt, ein Abenteuer, das durch die Begegnung mit Ned Rise, einem Pechvogel und Trunkenbold, eine schicksalhafte Wendung nimmt. Mit dabei auf dieser Tour de Force: Huren, Schläger, Kannibalen, Stammesfürsten, Glücksritter.

T. Coraghessan Boyle, geboren 1948 in Peekskill, New York, unterrichtet an der University of Southern California in Los Angeles. Für seinen Roman ¿World's End¿ erhielt er 1988 den PEN/Faulkner-Preis. Als Enfant terrible der amerikanischen Gegenwartskultur wurde T. C. Boyle zum Pop- und Literaturstar seiner Generation.

© Annette Pohnert

Produktdetails

- dtv Taschenbücher Bd.14412

- Verlag: DTV

- Originaltitel: Water Music

- 11. Aufl.

- Seitenzahl: 576

- Erscheinungstermin: 1. Juni 2015

- Deutsch

- Abmessung: 121mm x 189mm x 38mm

- Gewicht: 492g

- ISBN-13: 9783423144124

- ISBN-10: 3423144122

- Artikelnr.: 41770589

Herstellerkennzeichnung

dtv Verlagsgesellschaft

Tumblingerstraße 21

80337 München

produktsicherheit@dtv.de

Ein Roman über drei Überlebenskünstler. Zum Totlachen! Oliver Masucci Gala 20210318

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Eigentlich hätte Burkhard Müller Grund zur Freude. "Wassermusik", erschienen im Original vor 30 Jahren, hält der Rezensent für einen mit seinem Stoff so frei wie genial verfahrenden Roman, eine abwechslungsreiche Episoden-Erzählung, der es an bizarren Szenen nicht fehlt, gepaart mit einem ernsteren Handlungsstrang. Für Müller ergibt das heitere, spannende, effektive Unterhaltung. Die Kraft des Ganzen, die Abstrusität auch, die in T. C. Boyles Sprache gründet, wie Müller erklärt, gilt es, ins Deutsche hinüberzuretten. Das nun misslingt laut Rezensent in dieser Neuübersetzung durch Dirk van Gunsteren, der, so Müller, leider die Fehler der alten Übertragung von Werner Richter wiederholt, indem er ein Gefühl für Rhythmus vermissen lässt und allzu eigenmächtig verfährt. Wenn eine Neuübertragung aber vor allem alte Fehler widerholt, ist sie überflüssig, findet Müller, und belegt das auch anhand einer Reihe von Textstellen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Eines der beeindruckendsten Bücher, das ich je gelesen habe. Abenteuerlust gegen ungeliebten Beruf, der wilde und bunte Niger gegen das karge Schottland, man folgt aufgeregt dem Hauptprotagonisten. Und wenn man die Augen schließt, hört man in der Ferne das Rauschen des Flusses, die …

Mehr

Eines der beeindruckendsten Bücher, das ich je gelesen habe. Abenteuerlust gegen ungeliebten Beruf, der wilde und bunte Niger gegen das karge Schottland, man folgt aufgeregt dem Hauptprotagonisten. Und wenn man die Augen schließt, hört man in der Ferne das Rauschen des Flusses, die Wassermusik.

Weniger

Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Mungo Park ist ein Abenteurer. Aber nicht irgendeiner. Er ist einer der letzten großen Entdecker. Um 1800 macht er sich auf den Weg nach Afrika. Die Wüsten und Dschungel des Kontinents waren damals etwa so bekannt wie die Wasservorkommen auf dem Mars heute. Und um Wasser geht es. …

Mehr

Mungo Park ist ein Abenteurer. Aber nicht irgendeiner. Er ist einer der letzten großen Entdecker. Um 1800 macht er sich auf den Weg nach Afrika. Die Wüsten und Dschungel des Kontinents waren damals etwa so bekannt wie die Wasservorkommen auf dem Mars heute. Und um Wasser geht es. Schließlich sucht Mungo Park den Niger und dessen Quelle. Derweil sitzt seine Geliebte und spätere Frau daheim in Schottland. Und was tut sie? Warten. Sie wartet, wartet und wartet. Der Leser hat den Vorteil, Mungo durch alle Irren und Wirren der Landschaft und verschiedenster Kulturen zu begleiten. Dabei geht es turbulent, witzig und tragisch zugleich zu. Wie im Kindertheater möchte man dem Helden am liebsten immer etwas zurufen. Doch der geht seinen Weg weiter. Schritt für Schritt. Dabei malt Boyle seinen Roman ungewöhnlich lyrisch aus, er wirkt teilweise wirklich wie Musik. Dieser Roman braucht deshalb den Vergleich mit Händels gleichnamigem Werk nicht scheuen. Der PEN/Faulkner-Preisträger läuft hier zur Hochform auf. Ein Meisterwerk.

Weniger

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 5 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Ein sehr langes Buch

Wassermusik

T.C. Boyle,

gelesen von Dirk van Gunsteren und Stefan Kaminski

Der schottische Forscher Mungo Park macht sich zum Ende des 18. Jahrhunderts auf, um den gänzlich unerforschten Niger zu erkunden und diesen zu kartografieren. Er nimmt seinen schwarzen Freund …

Mehr

Ein sehr langes Buch

Wassermusik

T.C. Boyle,

gelesen von Dirk van Gunsteren und Stefan Kaminski

Der schottische Forscher Mungo Park macht sich zum Ende des 18. Jahrhunderts auf, um den gänzlich unerforschten Niger zu erkunden und diesen zu kartografieren. Er nimmt seinen schwarzen Freund Johnson als Übersetzer zu dieser Zwei-Mann-Expedition mit. Gemeinsam erleben sie so viele Abenteuer, dass ich nur einige erwähnen möchte: Sie werden von den Mauren gefangen genommen, von wilden Tieren angegriffen, verhungern beinahe und werden krank. Mungos Verlobte wartet derweil auf seine Rückkehr in Schottland, wo sie diverse Heiratsanträge des Assistenten ihres Vaters ablehnt.

Und dann gibt es noch Ned Rise, der in Londons Gosse von einer Alkoholikerin geboren und vom Stiefvater verprügelt wurde und sich zum Ganoven und Überlebenskünstler entwickelt.

T.C. Boyle erzählt minuziös und sprachlich wunderschön von diesen drei Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, abwechselnd, bis das Schicksal diese Männer zusammenführt.

Boyle ist ein Meister darin Geschichten zu erzählen, jedoch muss ich leider sagen, dass mir das Hörbuch, welches 21 Stunden und 34 Minuten lief, ein wenig zu lang war.

Fazit: Ein schräger, anspruchsvoller, düsterer, farbenfroher, unterhaltsamer Roman, dem 200 Seiten weniger gut gestanden hätten.

3½ Sterne

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Mungo Park, der große Afrikareisende, der unbedingt den Verlauf des Nigers erkunden wollte, ist die Hauptperson in diesem historischen Abenteuerroman. Daneben sind Ned Rise, ein schlitzohriger Überlebenskünstler aus London, der immer wieder aufs Neue um seine Existenz kämpft und …

Mehr

Mungo Park, der große Afrikareisende, der unbedingt den Verlauf des Nigers erkunden wollte, ist die Hauptperson in diesem historischen Abenteuerroman. Daneben sind Ned Rise, ein schlitzohriger Überlebenskünstler aus London, der immer wieder aufs Neue um seine Existenz kämpft und Ailie, die künftige Frau Mungo Parks, die beiden anderen Protagonisten in diesem Buch. Erzählt werden immer wieder abwechselnd aller drei Leben, beginnend zum Zeitpunkt der ersten Afrikareise Parks.

Boyle hält sich an das Grundgerüst der Informationen, die hauptsächlich durch Mungo Parks eigenes Buch 'Travels in the Interior of Africa' bekannt wurden. Darüber hinaus aber lässt er seiner Phantasie freien Lauf, was diesen Reisebericht zu einer opulenten und außergewöhnlich fesselnden Leküre macht. Boyles schreibt unglaublich bildhaft, sodass man nicht nur Afrikas Gerüche, Städte und Wildnis vor Augen hat, sondern ebenso das dreckige, verwahrloste London der damaligen Zeit. Ein kleines Beispiel: "...Da kommen abrupte Abhänge, Hügel und Täler, Grate und Rinnen, Ciboa-Haine sind dunkle Flecken in den Tälern, und mächtige Tabbas, mit Stämmen so dick wie Big Ben, wachen still auf den Gipfeln. Unter ihren Füßen welkes Guineagras und Ginstergestrüpp voller Kletten und Dornen. Überall lauern Schlangen, Skorpione, Spinnen so groß wie Omelettes...". Boyle übertreibt und dramatisiert, aber es passt zu dieser Zeit und diesen Geschehnissen, wo wohl vieles ins Extreme abglitt.

Wer phantasievolle, ausufernde Literatur liebt, wird mit diesem Buch sicherlich viel Freude haben. AbenteuerliebhaberInnen, die lieber realitätsgetreue Lektüren mögen, sind vermutlich nicht so begeistert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Eine eigentlich spannende Geschichte über die Entdeckung des Niger, die in einer sich hoffnungslos verlierenden Sprache dargeboten wird. Das Ganze hätte man auf ein Drittel reduzieren können, wenn der Autor nicht jede Situation mit 2 bis 3 grotesken Ausschmückungen oder …

Mehr

Eine eigentlich spannende Geschichte über die Entdeckung des Niger, die in einer sich hoffnungslos verlierenden Sprache dargeboten wird. Das Ganze hätte man auf ein Drittel reduzieren können, wenn der Autor nicht jede Situation mit 2 bis 3 grotesken Ausschmückungen oder Vergleichen totgeschrieben hätte. "Am Himmel leuchten die Sterne wie verspritzte Milch, zwischen den Zweigen der Bäume sirren die Moskitos". Und in dieser Sprache geht es weiter, Seite um Seite, bis man endlich wieder auf die Handlung stößt.

"Überberstend, rasant, völlig übertrieben und urkomisch" (wie ich aus einer Buchkritik entnahm) fand ich dabei gar nichts.

Fazit 18,99 € für das E-Book echt rausgeschmissenes Geld. Habe mich trotzdem durchgequält.

Weniger

Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für