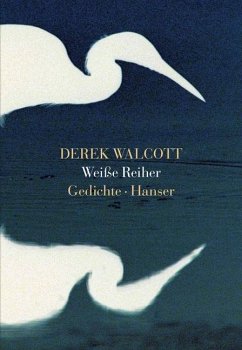

Derek Walcott, der große Dichter des 20. Jahrhunderts, spricht über die Themen, die sein ganzes Leben begleiten: seine Liebe zur westlichen Literatur, die komplexe Kolonialgeschichte der Karibik, die merkwürdige Erfahrung einer neuen Liebe und die manchmal furchteinflößende Schönheit der Natur. Dabei erweitert er die Möglichkeiten von Reim und Takt, von poetischer Form und Sprache. Entstanden ist ein bewegender Zyklus: Seine Gedichte sind ein Lobgesang auf Schönheit, Liebe, Kunst und - vielleicht am überraschendsten - das Altwerden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Derek Walcotts neuer Gedichtband "Weiße Reiher" hat Rezensent Nico Bleutge in die Natur der karibischen Insel St. Lucia, nach New York, London, Amsterdam und Italien geführt. Mit Vergnügen beobachtet der Kritiker, wie es dem zweiundachtzigjährigen Nobelpreisträger gelingt, die "Zauberworte" zu finden, um die Natur- und Stadtlandschaften poetisch zu beschreiben und zu deuten. Die sinnlich-eleganten Verse, die dem Leser eine mit Erinnerungen und Traumresten angereicherte entrückte Bildwelt eröffnen, erscheinen jedoch nie zu perfekt, so Bleutge. Vielmehr setze Walcott etwa auf "schräge Reime" oder "Dialekteinsprengsel", um ihnen ihren Rhythmus und ihre Spannung zu verleihen. Auch wenn Werner von Koppenfels' Übersetzung im Vergleich zum englischen Text bisweilen etwas zu "gehoben" erscheine, gelinge es ihm vorbildlich Walcotts Sprachgefühl einzufangen, lobt der Rezensent.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Still, versöhnlich, groß" Astrid Kaminski, Frankfurter Rundschau, 16.04.12 "In seinem neuen Gedichtband inszeniert er das Reisen als ständige Verbindung von Gelebtem und Gelesenem." Tobias Döring, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.07.12