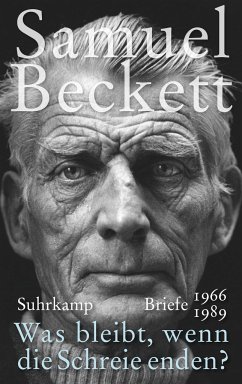

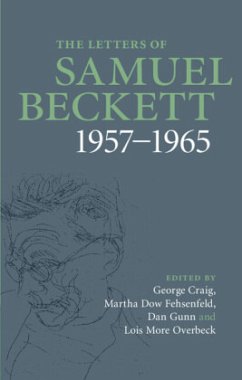

Weitermachen ist mehr, als ich tun kann

Briefe 1929-1940

Herausgegeben: Craig, George; Fehsenfeld, Martha Dow; Gunn, Dan; Overbeck, Lois More;Übersetzung: Hirte, Chris

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

58,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Briefe, die Samuel Beckett zwischen 1929 und 1940 in Irland, England, Frankreich und Deutschland geschrieben hat, vermitteln ein lebendiges und persönliches Bild jener Jahre und ermöglichen es, die allmähliche, tastende Herausbildung des ganz besonderen »Sensoriums« und der einzigartigen literarischen Stimme Becketts - gegen sein eigenes Zaudern, gegen Indifferenz und Ablehnung, die er erfuhr - zu verfolgen.Die auf vier Bände angelegte Ausgabe bietet zum ersten Mal eine umfassende Auswahl der Briefe einer der größten literarischen Figuren des 20. Jahrhunderts. Die Schreiben stammen...

Die Briefe, die Samuel Beckett zwischen 1929 und 1940 in Irland, England, Frankreich und Deutschland geschrieben hat, vermitteln ein lebendiges und persönliches Bild jener Jahre und ermöglichen es, die allmähliche, tastende Herausbildung des ganz besonderen »Sensoriums« und der einzigartigen literarischen Stimme Becketts - gegen sein eigenes Zaudern, gegen Indifferenz und Ablehnung, die er erfuhr - zu verfolgen.Die auf vier Bände angelegte Ausgabe bietet zum ersten Mal eine umfassende Auswahl der Briefe einer der größten literarischen Figuren des 20. Jahrhunderts. Die Schreiben stammen aus den 60 Jahren, in denen Samuel Beckett als Autor aktiv war (1929-1989). Ausgewählt aus mehr als 15.000 erfaßten Briefen wurden Schreiben an Freunde, Maler und Musiker ebenso wie an Studenten, Verleger, Übersetzer und Kollegen in der literarischen und der Welt des Theaters. Sie werden begleitet von detaillierten Einführungen, Stellenkommentaren, Zeittafeln und Kurzporträts der wichtigsten Briefpartner.Die Briefe dokumentieren Samuel Becketts Entwicklung und sein vielfältiges Schaffen. Darüber hinaus lernen wir - lange nach der Veröffentlichung seiner Werke und viele Jahre nach James Knowlsons Biographie, die bereits aus Briefen zitiert - mit der ersten großen Briefausgabe den Jahrhundertautor noch einmal von einer neuen Seite und mit einem anderen Ton kennen: ebenso spannende wie aufschlußreiche Lektüre; eine Erfahrung sui generis.