" ... oft sah ich mich selbst als Sternenwanderer, als Fremden in der Sahara, der sich im Dunkel Wüstenzelten nähert und Wüsten-Lagerfeuern, wo gefährliche Eingeborene und dem warnenden Gebell ihrer Hunde lauschen. Es will mir scheinen, als hätte ich eine Menge Zeit damit verbracht, Eingeborene und Hunde zu zählen oder ihnen auszuweichen, und dieser Eindruck wird durch das vorliegende Buch weitgehend bestätigt. ... Alles in diesem Buch beruht auf Tatsachen, was nicht heißt, daß es wahr ist; es ist so wahr, wie ich es vermag." (Truman Capote)

Bedingungsloser Menschenfreund: Truman Capote lässt sich in seinen wunderbaren und tiefgründigen Reportagen ganz und gar auf sein Gegenüber ein.

Für Marlon Brando nimmt sich Truman Capote einen Abend lang Zeit und für Mary Sanchez einen ganzen Tag. Der egozentrische Filmstar raucht Kette, stopft Süßigkeiten in sich hinein und schüttet sein Herz aus. "Welchen anderen Lebenssinn außer Liebe gibt es denn?", fragt er sich und Capote, um dann resigniert zu bekennen: "Ich kann es nicht. Ich kann wirklich niemanden lieben." Mary Sanchez, die traurige Heldin des amerikanischen Alltags, putzt in Manhattan, kifft sich gegen das Elend der Erde den Kopf zu und schüttet ihr Herz aus. Natürlich sei ihr Mann ein Schwein gewesen, habe nur gesoffen und herumgehurt und eines Tages tot auf einer Bank im Central Park gelegen mit einer Flasche Jack Daniels. Trotzdem habe sie ihm nie ein solches Ende gewünscht, das könne man doch nicht machen.

Capote hört Mary und Marlon so geduldig zu, als seien sie ihm die kostbarsten Menschen auf Erden, streichelt sie mit seinen Fragen, tröstet sie mit seiner Neugier, macht sie glücklich mit seiner Geduld, verzeiht ihnen alle Schwächen mit seufzendem Komplizentum. Und so entstehen zwei wunderbar lakonische Porträts von einer fast beiläufigen Tiefgründigkeit, gestochen scharf und doch brüderlich milde, denn eines macht Capote niemals: Niemals missbraucht er seinen Scharfsinn, um sich zum Richter über die Hauptdarsteller seiner Texte zu erheben.

Je länger man in diesem großartigen Buch liest, das auf fast tausend Seiten das journalistische Schaffen Capotes versammelt, umso mehr ist man davon überzeugt, dass er der größte, glühendste, bedingungsloseste Menschenfreund der amerikanischen Literatur des vergangenen Jahrhunderts war - mit einem Herz, groß genug für Filmstars und Starfotografen, Putzfrauen und Psychopathen. Capote ist dauernd unterwegs, treibt in den Abgründen Haitis herum, gerät in Tanger in den Strudel Sodoms, hört in der Ägäis Schauergeschichten von Hochmut und Wahnsinn, begleitet eine amerikanische Musical-Truppe auf einer bizarren Reise durch die Sowjetunion, sitzt irgendwann mit André Gide auf einer Kaimauer in Sizilien, schimpft auf seine Kritiker, wird von Gide mit einem arabischen Sprichwort getröstet - "Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter" -, hat jetzt einen maliziösen Titel für sein Buch und zieht wieder in die Welt hinaus. So vieles sieht er von ihr und interessiert sich doch nur für eines: für ihre Bewohner.

Ihnen setzt er ständig Denkmäler, große und kleine, flüchtige und wuchtige. Und immer versucht er dabei, den Journalismus mit der Literatur zu versöhnen. Für ihn ist Journalismus eine Kunstform, kein Tagesgeschäft, auch wenn die meisten seiner Texte für Magazine wie den "New Yorker" oder "Esquire" geschrieben wurden. Er wolle beweisen, "dass eine Reportage ebenso anspruchsvoll geschrieben sein kann wie jede andere Art von Prosa". Wie leichthändig er seinem eigenen Anspruch gerecht wird, wie meisterhaft er das verderbliche Genre des Journalismus literarisch pasteurisiert und uns so nach Jahrzehnten noch lauter frische Stücke präsentiert, ist ein Genuss - und für den einen oder anderen auch ein wenig niederschmetternd. Capotes Porträts von Berühmtheiten wie John Huston, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Coco Chanel, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart und vor allem Marlon Brando haben nichts mit den Anhimmelungshymnen und Schleimschmeicheleien zu tun, die man heute so oft lesen muss. Capote begegnet seinen Stars auf Augenhöhe, er schaut nicht zu ihnen hinauf, aber auch nicht auf sie herab, selbst wenn er ihnen intellektuell überlegen ist. Er verweigert sich jeder Kumpelhaftigkeit, er pflegt nicht diesen schauderhaften Korpsgeist von Prominenten unter sich, sondern bewegt sich genau im richtigen Spannungsverhältnis zwischen der Nähe des Ebenbürtigen und der Distanz des Betrachtenden. Und er ist - ganz anders als im richtigen Leben - dabei vollkommen uneitel. Capote kreist in seinen Texten nie um Capote, sondern immer nur um das Gegenüber. Er selbst ist nicht wichtig. Wenn etwas wichtig ist, dann sind es seine Worte.

Capotes Ethos ist die Neugier, bei Menschen wie bei Orten. Er will das Staunen nicht verlernen, verlässt deswegen immer wieder Amerika und fährt nach Europa. "Wenn man eine bestimmte Alters- und Weisheitsgrenze überschritten hat, wird es nämlich schwer, etwas noch mit Verzauberung anzuschauen", schreibt er. Dagegen kämpft er lebenslang und scheut dabei keine Mühen. Capote mag sich wie ein Snob kleiden und wie ein Schnösel reden, doch das ist alles nur Kostümierung. Der Dandy schippert genauso selbstverständlich mit einer Luxusyacht durch die Ägäis, wie er sich in einen halbverrotteten Zug von Granada nach Algeciras quetscht, dessen Sitze durchhängen "wie die Lefzen einer Bulldogge" und der so langsam aus dem Bahnhof kriecht, "als hätte man alte Kulis vor die Lokomotive gespannt". Klaglos reist er in Gesellschaft allerhand seltsamer Gestalten, darunter einer "fetten, verstaubten Frau mit trägen, alles missbilligenden Augen und leichtem Damenbart" und ihrer liebestollen Tochter, die im Abteil mit einem jungen Soldaten flirtet.

Dann muss Capote auch noch einen Banditenüberfall über sich ergehen lassen, der sich allerdings als Missverständnis herausstellt und mit einer spontanen Party auf offener Strecke endet. Capote ist nicht einmal pikiert, als er ein sauberes Hemd als Kopfverband für einen blinden Passagier hergeben muss, der sich beim Schwarzfahren verletzt hat. Er feiert mit den Leuten, trinkt Wein auf den Gleisen, lässt sich vom griesgrämigen Damenbart nicht die Laune verderben, hat einfach Spaß am Einfallsreichtum des Lebens und seines Personals und beschließt die Episode wie ein Menschensammler, der reiche Beute gemacht hat, doch niemals auf den Gedanken käme, sie als Trophäe aufzuspießen: "Der Zug setzte sich wieder in Bewegung, aber so langsam, dass Schmetterlinge mühelos durchs Fenster hineinfliegen konnten und wieder hinaus."

JAKOB STROBEL Y SERRA

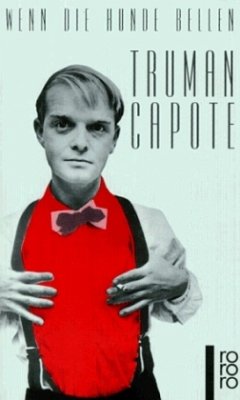

Truman Capote: "Die Hunde bellen". Reportagen und Porträts. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Marcus Ingendaay. Kein & Aber Verlag, Zürich 2007. 912 S., geb., 29,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main