Nicht lieferbar

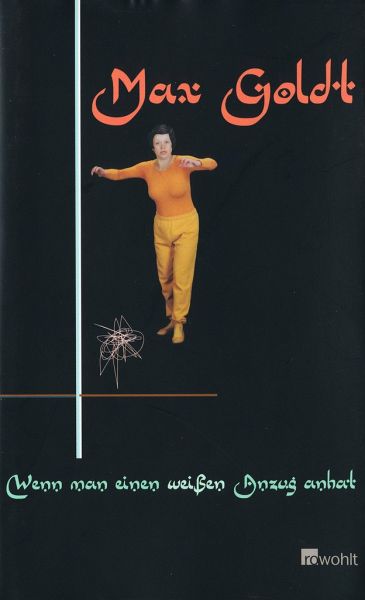

Wenn man einen weißen Anzug anhat

Ein Tagebuch-Buch

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Texte aus den Jahren 2001 und 2002, die durch ihre tagebuchartige Anordnung den Eindruck erwecken, man habe es mit einer Art Tagebuch zu tun.Mit den klugen Worten zu dem, was dem 11. September folgte,und den Erfolgstexten:Es soll keiner dabei sein, den man nicht kenntKiesinger weiß kein Mensch was drüberund:Was man nicht sagtebenfalls dabei:Die Passage mit den jungen Frauen, die Ende März aus einem Glas trinken und dabei zu Tausenden fotografiert werden, was jungen Männern nie passiert und die regional bedeutsame Miniatur:Kölner und Düsseldorfer.

Texte aus den Jahren 2001 und 2002, die durch ihre tagebuchartige Anordnung den Eindruck erwecken, man habe es mit einer Art Tagebuch zu tun.

Mit den klugen Worten zu dem, was dem 11. September folgte,

und den Erfolgstexten:

Es soll keiner dabei sein, den man nicht kennt

Kiesinger weiß kein Mensch was drüber

und:

Was man nicht sagt

ebenfalls dabei:

Die Passage mit den jungen Frauen, die Ende März aus einem Glas trinken und dabei zu Tausenden fotografiert werden, was jungen Männern nie passiert und die regional bedeutsame Miniatur:

Kölner und Düsseldorfer.

Mit den klugen Worten zu dem, was dem 11. September folgte,

und den Erfolgstexten:

Es soll keiner dabei sein, den man nicht kennt

Kiesinger weiß kein Mensch was drüber

und:

Was man nicht sagt

ebenfalls dabei:

Die Passage mit den jungen Frauen, die Ende März aus einem Glas trinken und dabei zu Tausenden fotografiert werden, was jungen Männern nie passiert und die regional bedeutsame Miniatur:

Kölner und Düsseldorfer.