Der berühmte Autor des "Dschungelbuchs", Rudyard Kipling, hat diese Tiergeschichten ursprünglich seinen Kindern Josephine, Elsie und John zum Einschlafen erzählt, bevor sie dann 1902 unter dem Titel "Just So Stories For Little Children" in London erschienen. "Just so" im Sinne von "genau so (und nicht anders)", weil seine Tochter Josephine wieder gänzlich wach zu werden drohte, wenn er etwas wegließ. Auf originelle und ironische Weise werden kindliche Warum-Fragen zum Ausgangspunkt für die abenteuerlichsten Erklärungen, wie etwa das Kamel zu seinem Höcker kam, warum der Elefant so einen langen Rüssel hat und wie das Alphabet entstand. Kipling, auch ein begabter Zeichner, steuerte zu der Buchausgabe auch eigene Illustrationen bei. Unsere Ausgabe folgt der ersten deutschen Übersetzung unter dem Titel "Nur so Märchen" aus dem Jahre 1903 von Sebastian Harms.

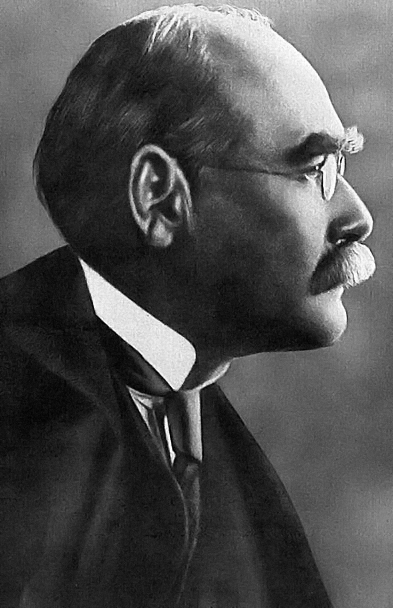

Er orientierte sich weltwärts und schrieb welthaltig: Die erste deutschsprachige Biographie und viele Erstübersetzungen lassen den "Mogli"-Erfinder Rudyard Kipling in neuem Licht erscheinen.

Wer vom Dschungel träumen will, braucht ein sicheres Zuhause. Denn erst in einer festen Heimstatt, fern von wirklichen Gefahren, können Dschungelzauber sich entfalten und Wildnisphantasien ihre wundersamen Blüten treiben. So geschah es in den Bergen von Vermont. Dort baute sich der Autor Rudyard Kipling, Mitte zwanzig, frisch verheiratet und auf geordnetes Familienleben eingestellt, ein Haus und schrieb die locker komponierte Folge von Geschichten und Gedichten, die bis in unsere Zeit sein populärstes Werk geblieben sind - ein Mythos der Moderne, dessen spannungsvoller Titel "Dschungelbuch" bereits das unbehagliche Problem anzeigt, das er bearbeitet: Wie lässt sich der Dschungel jemals zuverlässig in ein Buch bannen?

"Jungle" ist ein Wort indischer Herkunft, das seit dem späten achtzehnten Jahrhundert, als sich die britische Präsenz in Indien gesetzlich regelt, auch im Englischen geläufig wird. Es bezeichnet eine ungezähmte, weite, wilde, wahre Welt jenseits aller Kultivierung und steht damit für Kiplings Lieblingsvorstellung von seiner eigenen Herkunft ein. Vor 150 Jahren in Indien geboren, wo er fünf Jahre pures Tropenglück erlebt, bevor er einer ungeliebten Pflegefamilie im grauen England überstellt wird, hat sich Kipling zeitlebens in der bürgerlich beschränkten Zivilisation nur unter Vorbehalten eingerichtet. Eine Ausflucht muss er immer offenhalten. Dem Familiensitz, den er sich in Vermont erbaut, nachdem er im Ozeandampfer zweimal die Welt umrundet hat, gibt er architektonisch die Form eines Schiffes. Im Übrigen wohnt er dort kaum vier Jahre. Seine Existenzform war und blieb das Reisen - und das Schreiben: Dies bot ihm wohl die einzige Chance, sich in einer Wirklichkeit, deren Zurechnungssysteme zunehmend unkalkulierbar werden, zurechtzufinden.

Seine Orientierung war weltwärts, seine Prosa welthaltig. Kaum ein Schriftsteller war schon in jungen Jahren derart produktiv - mit neunundzwanzig schloss er mit einem renommierten Verlag den Vertrag über eine Werkausgabe -, und keiner kam so früh zu so breiter Beliebtheit und öffentlicher Wirksamkeit. Sein Einfluss reichte quer durch alle Schichten, von den einfachen Soldaten, deren Umgangssprache er in seinen Texten gerne folgte, bis zu König George V., dem er freundschaftlich verbunden war und viele Reden schrieb. Sein Gestus als Mahner, Warner, Aufrüttler und Moralist gab ihm jahrzehntelang die Autorität einer politischen Instanz, deren Äußerungen in Zeitungen verbreitet und in Parlamentsreden zitiert wurden. 1907 erhielt er als erster englischsprachiger Autor und bis heute jüngster den Literaturnobelpreis. Gedichtzeilen und Formulierungen von ihm sind im Englischen als Redensarten gebräuchlich wie sonst nur von Shakespeare oder aus der Bibel. Und doch musste er in seinen letzten anderthalb Jahrzehnten, nach dem Epochenbruch des Ersten Weltkriegs, erleben, wie sein Ruhm in Anrüchigkeit umschlug und seine Popularität ins Peinliche. Das Selbstverständliche des Empire, die fraglose Verfügbarkeit über einen dschungelhaften Außenraum, die seine Weltanschauung und -erfahrung prägte, hatte sich überlebt.

So fand sich der Barde des Empire, wie sein inoffizieller Titel lautete, der klassischen Rolle beraubt, ein Sänger, dem sein Publikum abhandenkam, da die sogenannte Bürde des weißen Mannes, von der er lange sang, für die Öffentlichkeit schlicht unsäglich wurde. Hannah Arendt sah ihn nur noch als Verfasser selbstverklärender politischer Legenden und Verfertiger jenes imperialen Charakters, der ständig Drachen töten muss. Wer im jungen zwanzigsten Jahrhundert groß geworden war und weiterhin gern Kipling las, tat dies lieber heimlich und verschämt, wie George Orwell erklärte: Süßkram aus Kindertagen.

Ein Jahrhundert später ist jetzt allerdings Gelegenheit zur Neubestimmung. Das heutige Geburtstagsjubiläum beschert uns eine spannende und lesenswerte Auswahl aus dem umfangreichen Werk, von der Neuauflage der beliebten Tierfabeln, der Tochter einst als Bettgeschichten dargeboten, bis zu den späten Erzählungen, die womöglich einen Schuldkomplex bearbeiten - etliches davon in deutscher Erstausgabe, sowie ebenfalls zum ersten Mal eine deutschsprachige Biographie. Was also hat Kipling heute noch zu sagen?

Stefan Welz stellt uns den Autor anschaulich und kundig vor, folgt geduldig allen Windungen und Wenden seines ruhelosen Lebens, schildert einfühlsam die Schicksalsschläge - vor allem den frühen Tod der erstgeborenen Tochter nach einer Atlantiküberfahrt und des einzigen Sohnes im Weltkrieg, nachdem ihn der Vater eigens vom Studium in Oxford abgebracht und für den Militärdienst tauglich erklärt hat - und versetzt sich selbst dann noch verständnisvoll in Kiplings imperiale Weltsicht, wenn man eigentlich Distanz erwartet hätte (nur den Deutschenhass, in den er sich im Krieg hineinsteigert, scheint Welz ihm wirklich kritisch anzurechnen). Besonders interessant jedoch ist, wie Kipling hier durchweg als enthusiastischer Chronist der technischen Modernisierung kenntlich wird, als Künder wie als erster Nutzer sämtlicher Errungenschaften - Telegraph, Automobil, Stromaggregat -, die uns die segensreiche neue Ingenieurskunst schafft.

Darin zeigt sich das charakteristische Doppelgesicht dieses Autors, symptomatisch wohl auch für die Schwellenzeit, die er durchlebt: dass er die Wildnis wie zugleich die Technik, die sie überwindet, feiert. Die eine war ihm offensichtlich ohne die andere nichts wert. Kultiviertheit galt ihm nur etwas, solange sie durch Ungebahntes gefordert und herausgefordert wird. Alles andere bedeutet ihm Stillstand, Saturiertheit und Idylle, die er verachtet. Deshalb fühlt er sich in Biwaks und Baracken wohler als in den Salons und besucht lieber Kadettenanstalten als Opernhäuser. So erklärt sich nicht nur die Pose des Lagerfeuer-, Pfadfinder- und Jungenhaften in vielen seiner bekanntesten Erzählungen, sondern auch sein lebenslanger Hang zum Reisen als ständiger Drang zu neuen Abenteuern.

Die beste Frucht davon sind die Artikel, die er schrieb. Reisen kostet nämlich Geld, und dieses verdient man, wenn man seine Weltenbummelei einer Leserschaft vermittelt. Darauf verstand Kipling sich - und auch darin lebt er einen Widerspruch zwischen Flucht aus einer Massengesellschaft, die ihn einengt, und einem Massenmedium, das ihn trägt. Nach der Schulzeit in England war ein Studium für die Familie nicht finanzierbar; so kehrt er 1882 ins koloniale Indien zurück und macht sich bald als Reisereporter einen Namen. Alexander Pechmann hat viele dieser frühen Zeugnisse in einem schön aufgemachten Band herausgebracht. Er enthält Berichte aus Indien und weiteren asiatischen Ländern sowie, besonders aufschlussreich, aus den Vereinigten Staaten, die er 1889 von West nach Ost erkundet. Vieles, was er mitteilt, klingt großspurig, vorsätzlich rabaukenhaft im Ton, zuweilen arrogant. Doch alles fasziniert durch unverblümtes Staunen oder Schaudern über die Vielfalt dessen, was sich seinem Auge zeigt.

Lebenslang muss Kipling eine starke Brille tragen und oft um seine Sehkraft fürchten. Fast scheint es, als habe er sich umso intensiver auf alles, was er sehen konnte, eingelassen, nur um es festzuhalten, selbst wenn es ihn körperlich anwidert: "Als ich um die Ecke bog und ein über mir montiertes Gestell aus eingefetteten Schienen, Rädern und Rollen übersah, lief ich vier ausgeweideten Kadavern in die Arme, alle ganz weiß und menschlich wirkend, die von einem Mann in grellroter Kleidung angeschoben wurden. Ich sprang zur Seite, doch der Boden war glitschig." So heißt es in seinem Bericht aus den Schlachthöfen von Chicago, der an gespenstischer Wucht - "von dem Dampf und den vielen Tieren war die Luft stickig wie in einer Monsunnacht" - der großen Schlachthofszene in Döblins "Berlin Alexanderplatz" nicht nachsteht.

Auch die späten Erzählungen, von Gisbert Haefs erstmals übersetzt, warten mit Überraschungen auf. Entstanden in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren, verweisen sie auf eine Übergangs- und Nachkriegszeit, in der mit den vormaligen Gewissheiten auch die Zuverlässigkeit von Sprache nicht mehr fraglos gegeben ist. Manches wirkt spröde, karg und hastig durcherzählt, zuweilen fast unverständlich. Die stärksten Stücke aber haben etwas Atemberaubendes: so die Erzählung "Die Frau in seinem Leben" über einen traumatisierten Kriegsheimkehrer, der seine Heimsuchungen auf eine Hündin projiziert und dieser schließlich in ein Erdloch folgt, wo er sein Trauma aus den Schützengräben noch einmal durchlebt und überwindet. Ein Autor, der stets Scheu, ja Abscheu vor Introspektion hegte, findet hier einen Erzählmodus, um dem Schrecken, der womöglich ihn selbst gepackt hält, sprachlich Form zu geben.

Das eigentliche Ereignis aber, das man sich zum Jubiläum nicht entgehen lassen sollte, ist die neuerliche Lektüre des "Dschungelbuchs", die wir Andreas Nohl zu danken haben. Gerade wer meint, die Geschichten vom ausgesetzten Menschenjungen Mogli, der ins Wolfsrudel aufgenommen und vom Bären Balu erzogen wird, aus zahllosen Bearbeitungen zu kennen, hat viel zu entdecken. Dieser Dschungel ist alles andere als ein Ort unbeschwerter Fülle, weder Exotenparadies noch Kindertraum. Auch ist der Dschungel weder menschen- noch geschichtsvergessen. Wie wir der grausigen Erzählung des alten Krokodils im weniger bekannten zweiten Teil entnehmen, trieben auf dem Fluss einst massenhaft Leichen jener Aufständischen, die sich den Briten widersetzt hatten - eine bemerkenswerte Spur der "Mutiny" von 1857. Dieser Dschungel ist ein Bewährungsraum und untersteht dem unerbittlichen "Gesetz", das auch Mogli mühsam lernen muss und für Kipling immer oberste und ominöse Autorität blieb.

Nur die Affenhorde kümmert es nicht. Sie tobt, jagt und singt führungsund gesetzlos herum und borgt sich sogar, wie Balu erklärt, alle Wörter, die sie nutzt, denn eine eigene Sprache kennt sie nicht. So verkörpert sie die Macht der Masse und der Massenproduktion, die mit dem Dschungeltraum erledigt werden sollte und die doch munter ihn ihm haust. Und so bleibt auch das vermeintlich sichere Zuhause, das sich der Autor schreibend schuf, den Gegenkräften, die es bannen wollte, ausgesetzt. Zum heutigen 150. Geburtstag scheint uns Kiplings Dschungelwelt den waste lands der Moderne näher als bislang geahnt.

TOBIAS DÖRING.

Rudyard Kipling: "Von Ozean zu Ozean". Unterwegs in Indien, Asien und Amerika. Hrsg. und aus dem Englischen von Alexander Pechmann. Mare Verlag, Hamburg 2015. 796 S., geb., 48,- [Euro].

Rudyard Kipling: "Dschungelbuch 1 & 2". Hrsg. und aus dem Englischen von Andreas Nohl. Illustriert von Sarah Winter. Steidl Verlag, Göttingen 2015. 530 S., geb., 28,- [Euro].

Rudyard Kipling: "Wie der Leopard zu seinen Flecken kam". Tierfabeln. Illustriert vom Autor. Aus dem Englischen von Sebastian Harms. Nachwort Hans-Dieter Gelfert. C. H. Beck Verlag, München 2015. 176 S., br., 16,95 [Euro].

Rudyard Kipling: "Die späten Erzählungen". Aus dem Englischen von Gisbert Haefs. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015. 462 S., geb., 19,99 [Euro].

Stefan Welz: "Rudyard Kipling - Im Dschungel des Lebens". Biographie. Verlag Lambert Schneider, Darmstadt 2015. 272 S., geb., 29,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Bestens zum Vorlesen geeignet, zum Selberlesen in gleicher Weise."

Morgenpost, 14. Februar 2016

Morgenpost, 14. Februar 2016