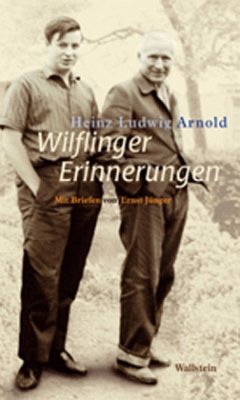

Die Erinnerungen von Ernst Jüngers letztem Sekretär und 35 unveröffentlichte Briefe JüngersSchon als Gymnasiast hat sich Heinz Ludwig Arnold brieflich an Ernst Jünger gewandt. Wenig später fragt er in Wilflingen um Rat, ob er den Wehrdienst in der damals noch jungen Bundeswehr leisten soll. Der Antwortbrief, den Greta Jünger im Auftrag ihres Mannes schreibt, ist in der Tendenz nicht überraschend. Es beginnt eine Korrespondenz, die bald in Arnolds Beschäftigung als »Secretarius« mündet. Diese Stellung gewährt Einblicke in Jüngers Position im Literaturbetrieb der Bundesrepublik, seine Haltung gegenüber den Emigranten und seine Sicht auf die Politik in Deutschland, Europa und der Welt. Im Verlauf der Jahre wandelt sich der Blick des Literaturkritikers und Zeitschriftenherausgebers, wird auch kritisch gegenüber dem »Krieger, Waldgänger und Anarchen« um sich in Jüngers letzten Lebensjahren schließlich wieder anzunähern. Neben dem großen Erinnerungsessay des am 1. November 2011 verstorbenen Kritikers Heinz Ludwig Arnold enthält der Band 35 überaus aufschlussreiche Briefe von Ernst Jünger, die hier erstmals gedruckt werden.

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Ach ja, die Altersmilde. Ergriffen hat sie offenbar auch Heinz Ludwig Arnold, der in seinen Erinnerungen an seine Zeit als "Secretarius" Ernst Jüngers, kreideweich über den einstigen Chef schreibt, mit dem er zeitlebens doch manches Hühnchen zu rupfen hatte und er mit ihm. Martin Thoemmes scheint das nicht zu stören. Er lässt sich vom Autor mitnehmen ins Wilflinger Jagdhäuschen der frühen 60er, als Jünger an einem lebensgeschichtlichen Umbruch laboriert. Thoemmes staunt über die fast zartfühlende Art, mit der Arnold per diskreter Innensicht den Alltag des Schriftstellers beschreibt, über dessen Verachtung für seine Kritiker informiert oder Jüngers Ader für Albernes und Ironie offenlegt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH