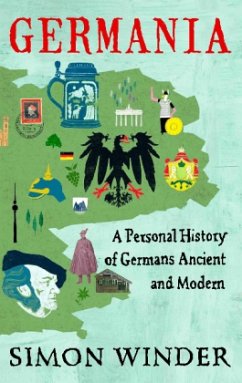

Simon Winder is mesmerized Germany; its cuisine, its architecture, its fairytale landscape. He is equally passionate about the region's history, its folklore, its monarchs and its changing borders. Winder describes Germany's past afresh, taking in the story from the shaggy world of the ancient forests right through to the Nazis' catastrophic rise in the 1930s, in an accessible and startlingly vivid account of a tortured but also brilliant country.

Germania is also a very personal guide to the Germany that Simon Winder loves. It is a map of the obsession that he has nurtured through many years of visiting the country. With a delightfully dry, self-deprecating wit, he explains the origins of his crazed love affair with a country which has at different times revealed the best and the worst aspects of Europe's culture. England and Germany, Winder suggests, are the mad twins of Europe, Protestant, aggressive, committed to eating some very peculiar food and with superiority complexes of a kind that have, for good and ill, reshaped the world.

Germania is a rollicking account, replete with enlightening digressions, anecdotes and memories. Often eccentric, always entertaining, Winder is an enthusiastic guide to the hidden wonders of Germany.

Germania is also a very personal guide to the Germany that Simon Winder loves. It is a map of the obsession that he has nurtured through many years of visiting the country. With a delightfully dry, self-deprecating wit, he explains the origins of his crazed love affair with a country which has at different times revealed the best and the worst aspects of Europe's culture. England and Germany, Winder suggests, are the mad twins of Europe, Protestant, aggressive, committed to eating some very peculiar food and with superiority complexes of a kind that have, for good and ill, reshaped the world.

Germania is a rollicking account, replete with enlightening digressions, anecdotes and memories. Often eccentric, always entertaining, Winder is an enthusiastic guide to the hidden wonders of Germany.

Es gab Zeiten, da war Deutschland für die Angelsachsen ein Wundertraumland voller Burgen, Wälder, Dichter, Denker, Komponisten und Opernhäuser. Hitler hat in zwölf Jahren enormen Imageschaden angerichtet, aber die Zuneigung nicht ganz abtöten können. Jetzt outet sich mit Simon Winder, dem Cheflektor des Londoner Penguin-Verlags, ein Deutschlandliebhaber. Das Bild unseres Landes in Großbritannien umzudrehen wird ihm nicht gelingen, aber dessen Sympathiekonto aufzustocken schon. Der Autor ist von Berufs wegen mit Historikern vertraut, und deren Zugriff schlägt auch bei ihm durch. So taucht er, mit den Germanen beginnend, im Teutoburger Wald tief in die deutsche Gesichte ein. Aussteigen tut er regelmäßig mit den Nationalsozialisten, was auf Dauer obsessiv wirkt. Die Erzählposition des liebenden Laien, der lediglich ein paar deutsche Wendungen beherrscht, birgt immer Gefahren. Das hindert Winder indes nicht, seine Leser unverkrampft durch das kleinstaatlich geprägte Terrain, durch Dome, Museen und Wirtshäuser zu scheuchen. So sinniert er über die Spezialeffekte der Brüder Asam in deren Münchner Kirchenmeisterwerk, denkt über Treitschkes Abneigung gegen sich aufplusternde Zwergstaaten im hohenlohischen Schloss Weikersheim nach und meditiert über Mendels Büste in Schwäbisch Gmünd. Deutschland sei, ethnisch gesehen, ein "regelrechtes Fundbüro": Winder neigt neben seinem Faible für Skurriles zu einer adjektivseligen Flapsigkeit - und zum Geschichtszapping, was gelegentlich ein wenig aufgesetzt wirkt. Dennoch ein Buch, das deutschen Lesern mit der Nachbarschaftsbrille Sehhilfe aufs eigene Land bietet. (Simon Winder: "Germany, oh Germany". Ein eigensinniges Geschichtsbuch. Aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier. Rowohlt Verlag, Reinbek 2010. 463 S., geb., 19,95 [Euro].)

hhm

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main