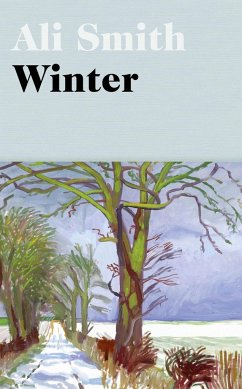

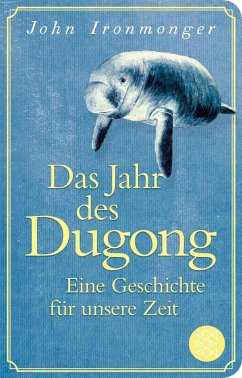

Winter / Jahreszeitenquartett Bd.2

Roman

Übersetzung: Morawetz, Silvia

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

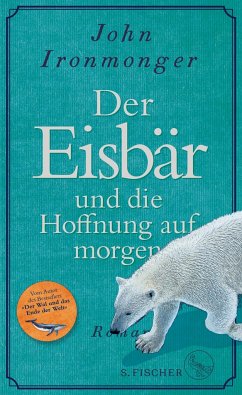

Winter - die kürzesten Tage, die längsten Nächte. Eine Jahreszeit, die uns das Überleben lehrt. Vier Leute, Fremde und Familie, verbringen Weihnachten in einem riesigen Haus in Cornwall, und doch stellt sich die Frage, ob jeder genug Platz findet. Denn Arthurs Mutter Sophia sieht Dinge, die nicht sein können. Arthur selbst sieht andere. Und da sind noch Iris, Sophias Schwester, ewige Rebellin, nach dreißig Jahren wieder zurück, und Lux, eine Fremde, die Arthur als seine Freundin ausgibt. Eine besondere Nacht, voll Streit und Lügen, Erinnerungen und Mythen. Eine besondere Zeit - unsere ...

Winter - die kürzesten Tage, die längsten Nächte. Eine Jahreszeit, die uns das Überleben lehrt. Vier Leute, Fremde und Familie, verbringen Weihnachten in einem riesigen Haus in Cornwall, und doch stellt sich die Frage, ob jeder genug Platz findet. Denn Arthurs Mutter Sophia sieht Dinge, die nicht sein können. Arthur selbst sieht andere. Und da sind noch Iris, Sophias Schwester, ewige Rebellin, nach dreißig Jahren wieder zurück, und Lux, eine Fremde, die Arthur als seine Freundin ausgibt. Eine besondere Nacht, voll Streit und Lügen, Erinnerungen und Mythen. Eine besondere Zeit - unsere Zeit.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote