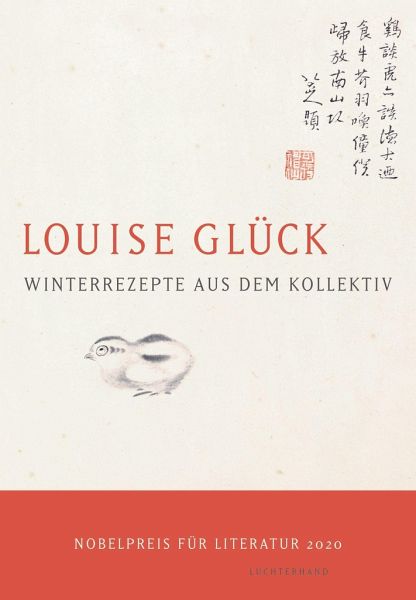

Winterrezepte aus dem Kollektiv

Gedichte

Übersetzung: Gosmann, Uta

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Neue Gedichte der Literaturnobelpreisträgerin»Das Buch enthält/nur Rezepte für den Winter, wenn das Leben schwer ist. Im Frühling/kann jeder ein feines Mahl zubereiten.«Die neuesten Gedichte der Literaturnobelpreisträgerin sind schnörkellos, reduziert und lassen einen doch nicht mehr los. Sie wenden sich an ein Individuum, schwellen an zu einem Chor und weisen auf das große Ganze, das Kollektiv. Lebensgeschichten sind in ihnen verborgen, Segen und Fluch des Alterns, die Kunst, einen Bonsai zu beschneiden, der Tod der Schwester, die Labsal der wärmenden Sonne, deren Helligkeit sich an...

Neue Gedichte der Literaturnobelpreisträgerin

»Das Buch enthält/nur Rezepte für den Winter, wenn das Leben schwer ist. Im Frühling/kann jeder ein feines Mahl zubereiten.«

Die neuesten Gedichte der Literaturnobelpreisträgerin sind schnörkellos, reduziert und lassen einen doch nicht mehr los. Sie wenden sich an ein Individuum, schwellen an zu einem Chor und weisen auf das große Ganze, das Kollektiv. Lebensgeschichten sind in ihnen verborgen, Segen und Fluch des Alterns, die Kunst, einen Bonsai zu beschneiden, der Tod der Schwester, die Labsal der wärmenden Sonne, deren Helligkeit sich an den dunklen Schatten ermessen lässt, die sie wirft.

Ausstattung: Banderole: Nobelpreis für Literatur 2020

»Das Buch enthält/nur Rezepte für den Winter, wenn das Leben schwer ist. Im Frühling/kann jeder ein feines Mahl zubereiten.«

Die neuesten Gedichte der Literaturnobelpreisträgerin sind schnörkellos, reduziert und lassen einen doch nicht mehr los. Sie wenden sich an ein Individuum, schwellen an zu einem Chor und weisen auf das große Ganze, das Kollektiv. Lebensgeschichten sind in ihnen verborgen, Segen und Fluch des Alterns, die Kunst, einen Bonsai zu beschneiden, der Tod der Schwester, die Labsal der wärmenden Sonne, deren Helligkeit sich an den dunklen Schatten ermessen lässt, die sie wirft.

Ausstattung: Banderole: Nobelpreis für Literatur 2020