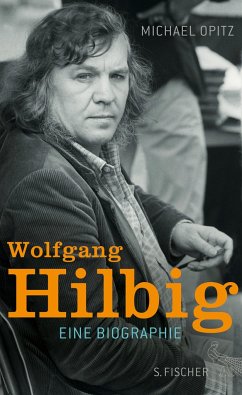

Die erste große Biographie über Wolfgang Hilbig

Bis heute umgibt den 1941 geborenen und vor zehn Jahren gestorbenen Dichter Wolfgang Hilbig eine Aura des Rätsels. Hineingeboren in eine Umgebung aus Sprachlosigkeit, galt er spätestens seit seinem Roman »'Ich'« als einer der sprachmächtigsten Autoren der deutschen Literatur - und blieb doch ihr geheimnisvollster Außenseiter. Hilbig, der jahrelang als Heizer arbeitete, war in der DDR gezwungen, eine Doppelexistenz zu führen.

Für diese erste große Biographie hat der Literaturwissenschaftler Michael Opitz unbekannte Archivmaterialien und nie veröffentlichte Briefe und Tagebücher gesichtet sowie die Akten ausgewertet, die die Staatssicherheit der DDR über den »feindlich-negativen« Autor angelegt hat. Behutsam und einfühlsam zeichnet er den Weg eines faszinierenden Schriftstellers, der erst im Schreiben zu seinem wahren Leben fand.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Bis heute umgibt den 1941 geborenen und vor zehn Jahren gestorbenen Dichter Wolfgang Hilbig eine Aura des Rätsels. Hineingeboren in eine Umgebung aus Sprachlosigkeit, galt er spätestens seit seinem Roman »'Ich'« als einer der sprachmächtigsten Autoren der deutschen Literatur - und blieb doch ihr geheimnisvollster Außenseiter. Hilbig, der jahrelang als Heizer arbeitete, war in der DDR gezwungen, eine Doppelexistenz zu führen.

Für diese erste große Biographie hat der Literaturwissenschaftler Michael Opitz unbekannte Archivmaterialien und nie veröffentlichte Briefe und Tagebücher gesichtet sowie die Akten ausgewertet, die die Staatssicherheit der DDR über den »feindlich-negativen« Autor angelegt hat. Behutsam und einfühlsam zeichnet er den Weg eines faszinierenden Schriftstellers, der erst im Schreiben zu seinem wahren Leben fand.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Frankfurter Premiere: Michael Opitz stellt seine Biographie vor

Wolfgang Hilbig hatte immer die Zeit gegen sich. Jürgen Hosemann, der das so genau wusste, diesmal auch. In der Ausstellungshalle 1a in der Sachsenhäuser Schulstraße blickte der Lektor des S. Fischer Verlags immer wieder nervös auf die Uhr. Sein Gesprächspartner Michael Opitz konnte einfach zu viel berichten über den Dichter, dessen Biographie er über 600 Seiten verfasst hatte. Und Sonja Vandenrath, Literaturreferentin der Stadt, hatte ihm nur die 70 Minuten zugestanden, die bei der kommunalen Reihe der "Frankfurter Premieren" üblich sind. Bislang hatte der Germanist und Biograph vor allem über seine Recherchen gesprochen und nur eine kurze Passage aus der Einleitung vorgetragen. "Lesen Sie!" rief der Lektor in seiner Zeitnot, "egal was." Das Publikum lachte.

Dabei war das Leben des thüringischen Schriftstellers zwischen Deutschland und Deutschland gar nicht zum Lachen. Das weiß keiner besser als Opitz. Noch bevor er im Nachlass des vor zehn Jahren verstorbenen Dichters gestöbert hatte, war er gemeinsam mit Hosemann nach Meuselwitz zu Hilbigs hochbetagter Mutter gereist. Von ihr wollte er erfahren, wo sich jener Bergwerksstollen befinde, in dem sie einst mit ihrem dreijährigen Sohn vor den alliierten Bombern Zuflucht gesucht hatte. Sie konnte sich nicht erinnern. "Marianne hat ihren Sohn nicht gekannt", so Hosemann. "Und in den ersten Jahren auch nicht akzeptiert", ergänzte Opitz. Sie habe sein Schreiben abgelehnt, weil es nicht zur Arbeitertradition der Familie passte. Hilbig selbst habe sich seiner Familie "entfremdet" gefühlt.

"Warum schreibt Ihr mir nicht?", hatte schon der junge Hilbig im Alter von elf Jahren 1953 seiner Mutter und seinem cholerischen Großvater aus einem Ferienlager geschrieben. Dieser Brief gilt als sein ältestes schriftliches Zeugnis. Noch musste er auf einem Strohsack nächtigen. Im Jahr darauf bekamen die Kinder schon ein eigenes Bett mit einer wärmenden Decke. Wenige Monate vor seinem Tod erinnerte sich der krebskranke Autor in seinem letzten Gedicht "als sie noch jung waren die winde" an jene ferne Zeit und bedauert die "Winde/die alt geworden sind". Zwischen diesen beiden Zeugnissen seines Schaffens liegen die Jahre der späten Anerkennung, die 1979 begannen, als der S. Fischer Verlag die ersten Gedichte unter dem Titel "Abwesenheit" herausbrachte. Seitdem hatte Hilbig neben Gedichten auch Romane, Essays, Reden und Poetikvorlesungen veröffentlicht.

Der gelernte Bohrwerksdreher, der als Heizer in einer Fabrik zum Schriftsteller reifte, war ein Grenzgänger nicht nur zwischen Ost und West. Opitz hat sich natürlich auch in die neun Bände umfassenden Stasi-Akten über Hilbig vertieft. Der Dichter war der Staatssicherheit aufgefallen, als er in einem Brief die Nationale Volksarmee mit der Wehrmacht verglich. Und dann machte Opitz noch eine Entdeckung, die zu seinem Leidwesen bislang alle Kritiker seiner Biographie kaltgelassen hat: Hilbig hatte einen Doppelgänger, der Anfang der sechziger Jahre ein Loblied auf den Mauerbau in Berlin und andere Errungenschaften der DDR sang. "Das hätte E.T.A. Hoffmann gefreut", sagte der Literaturwissenschaftler: "Ein Doppelgänger, der alle Eigenschaften hatte, die Hilbig fehlten. Eine bessere Ausgabe seiner selbst."

CLAUDIA SCHÜLKE

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Dem Literaturwissenschaftler Michael Opitz ist es zu danken, dass man jetzt sehr viel genauer über dieses spannungsgeladene Leben Bescheid wissen darf. Dirk Pilz Frankfurter Rundschau 20171125