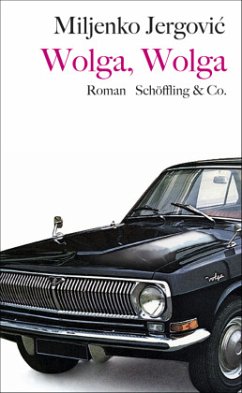

Nach BUICK RIVERA und FREELANDER schickt der große Erzähler Miljenko Jergovic in seinem neuen Roman WOLGA, WOLGA wieder einen einsamen Helden auf die Reise. So entsteht eine Geschichte, die das Schicksal eines Mannes in zahlreichen Rückblenden mit der politisch-historischen Vergangenheit des ehemaligen Jugoslawien verbindet.Während des Kommunismus der siebziger Jahre sucht der vom Leben gestrafte Dzelal Pljevljak im islamischen Glauben Trost und fährt regelmäßig mit seinem schwarzen Wolga von Split an der dalmatischen Küste nach Livno ins benachbarte Bosnien-Herzegowina, um in der Moschee zu beten. Durch die Begegnung mit einer ebenfalls muslimischen Familie beginnt seine Einsamkeit in einem Land voller Bespitzelung und Verrat gerade zu schwinden, da nimmt die Geschichte auf einer dieser Fahrten plötzlich eine tragische Wendung.Durch die raffinierte Verschachtelung der Geschichte und das geschickte Spiel mit Erzählperspektiven gelingt es Jergovic immer wieder aufs Neue, ungeahntemenschliche Abgründe auszuloten und für Überraschungen zu sorgen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Und wieder dreht sich alles um einen Mann und ein Auto: In seinem neuen Roman "Wolga, Wolga" braust Miljenko Jergovic durch den jugoslawischen Balkan - und verfährt sich zumindest ein bisschen.

Keiner kann die untergegangene Vielvölkerdiktatur Jugoslawien so grandios auferstehen lassen wie Miljenko Jergovic, der bosnisch-kroatische Autor aus Sarajevo mit Schreibtisch in Zagreb. In Jergovics Jugoslawien gibt es Priester, die besser im Kaffeesatz als in der Bibel lesen können, und Krankheiten, an denen nur Menschen mit blauen Augen sterben. Es gibt Kinder, die mit einer winzigen Nachtigall in der Kehle geboren werden, und Geheimdienstunholde, die von Höhenangst geplagte Männer dazu zwingen, mitten im Winter eine ganze Nacht am vereisten Rand eines Daches mit Blick auf einen betonierten Hof zu verbringen. Und unter Jergovics Jugoslawien liegt eine Hölle mit sieben Stockwerken, die aber kaum jemand braucht, da die Kirchen und Moscheen der jugoslawischen Kaffeesatzleser nur schwach besucht sind, weil die Menschen entweder in die kommunistische Partei oder nach Deutschland gehen, denn beides lohnt sich, "und man weiß nicht, was ihnen den Kopf stärker verdreht hat, Tito oder Mercedes".

Der jugoslawische Balkan, die Kleinstädte Bosniens, das sind die Schauplätze von Jergovics Texten - oder jedenfalls ihre Kulisse. Der jüngste, "Wolga, Wolga", handelt von Dzelal Pljevljak, einem bosnischen Muslim, der seit fünfunddreißig Jahren als Zivilist bei der Armee arbeitet, obwohl ihm sein Vorgesetzter längst gesagt hat, er solle sich endlich in einem Dorf im Sandzak zur Ruhe setzen. Der zweite Protagonist der Geschichte ist, wie oft bei Jergovic, ein Auto. In diesem Fall ein sowjetisches: ein Wolga, Baujahr 71, den Pljevljak einst einem General abgekauft hat. Es dauert nicht lange, bis der Leser merkt, dass dem Wolga-Besitzer eine hartnäckige Trauer im Nacken sitzt. Er dreht und wendet und windet sich, aber die Trauer bleibt einfach da, sie muss sich nicht erklären: Erst war Pljevljaks Frau, eine Krankenschwester aus Split, sieben Jahre nicht schwanger geworden, und als die sieben Jahre vorbei waren und das Kind endlich kam, da fiel es im Grundschulalter einem nie aufgeklärten Gewaltverbrechen zum Opfer, woraufhin die Mutter am 29. Oktober 1973 einen halben Liter Säure trinkt und der vereinsamte Witwer Pljevljak fortan Trost im Islam sucht, aber nicht findet. Am Ende betrinkt er sich in einer Bar und fährt im Suff eine Familie tot. Denkt man. Stimmt aber nicht, wie sich am Ende herausstellt.

Das ist ungefähr das, was in "Wolga, Wolga" erzählt wird. Die Geschichte führt den Leser tief in die Katakomben Jugoslawiens, so tief, dass ein Sachregister angebracht gewesen wäre, denn was kroatische, bosnische oder serbische Leser sofort verstehen, dürfte den meisten ausländischen Lesern, so sie nicht zufällig Jugoslawien-Experten sind, verschlossen bleiben. Das gelungene Bild von der über Jugoslawien wachenden "einbeinigen Gottheit in Dedinje" kann zum Beispiel schwerlich ein Leser verstehen, der nicht weiß, dass das schönste Belgrader Villenviertel Dedinje heißt, dass Josip Broz Tito dort residierte und dass die Ärzte dem leidenschaftlichen Zigarrenraucher am Ende seines langen Herrscherlebens ein Bein amputieren mussten.

Aber bei Jergovic kommt es ohnehin nicht darauf an, was, sondern wie erzählt wird. Und das ist bei diesem mittleren Wolgaroman das Problem. Jergovic ist im deutschsprachigen Feuilleton zu Recht auf Lobeshymnen abonniert. Viele Rezensenten heben seine Kunst der Abschweifung hervor, diese Fähigkeit, die auch Nabokov an Gogol bewundert hat: Da wird eine Figur aufwendig eingeführt, geht dann aber nur kurz durchs Bild und entschwindet auf Nimmerwiederlesen. Ein Beispiel, das typisch ist für Jergovics Erzählstil, auch weil es sich wieder einmal während einer Autofahrt abspielt: "Im Rückspiegel sah ich den Lada-Fahrer aus dem Auto steigen, mit den Armen fuchteln und mit den Polizisten streiten. Er trug einen völlig mit Farbe verkleckerten Overall. Mit der nächsten Kurve verlor ich ihn aus dem Blick, trotzdem dachte ich weiter über den Mann nach. Er war auf dem Weg zu einem Auftrag, sollte eine Wohnung oder ein Haus streichen. Er hatte sich vorgestellt, übers Wochenende ein wenig dazuzuverdienen. Jetzt muss er Strafe zahlen, das macht schlechte Laune, er wird schlecht arbeiten, nicht aufpassen, wie viel Rot und Gelb er ins Weiß mischt, für die nächsten zwei, drei Jahre werden die Wände in einer Wohnung irritierend orange oder rosa sein, und deswegen wird der Mann seine Frau schlagen, die Tochter nimmt Reißaus, zieht nach Sarajevo und wird sich nicht mehr melden, der Sohn kommt nicht mehr übers Wochenende aus Split, im Haus wird es einsam, zwei Unzufriedene werden schnell altern, es wird übel enden, nur weil die Polizei bei Brnaze einen Maler angehalten hat, weil die Leiter auf dem Dach länger war als das Fahrzeug."

Einen Satz weiter folgt der Gegenentwurf: "Oder hätte ich den Laster überholt, hätte ich vor Brnaze den Lada-Kombi überholt und die Polizei hätte mich statt ihn herausgefischt, der Maler wäre gut gelaunt beim Kunden eingetroffen, hätte meisterlich Rot und Gelb ins Weiß gemischt, die Wände wären eierschalenweiß wie eine Seite aus dem Koran geworden, die Bewohner wären glücklich gewesen und hätten nicht einmal gewusst, warum, die Tochter hätte einen Kfz-Mechaniker aus Sinj geheiratet, einen Jungen aus gutem Haus, und der Sohn wäre jeden Freitagnachmittag heimgekommen, am Samstag früh aufgestanden und hinausgegangen, um den Garten umzugraben." Jergovics Romane sind voll von solchen Exkursen, und das trägt wesentlich zu ihrem Reiz bei. Doch in "Wolga, Wolga" kommt Jergovic über all den aneinandergereihten Uferlosigkeiten und dem mitunter nicht allzu originellen Detailwust seine Geschichte abhanden. Natürlich beherrscht Jergovic sein Handwerk souverän, aber allzu viel gehört nun auch wieder nicht dazu, solche erzählerischen Abzweigungen zu komponieren. In "Wolga, Wolga" verlässt Jergovic sich phasenweise etwas zu selbstbewusst auf die mäandernde Kraft seines Erzählens. Der Zauber seiner Abschweifungen nutzt sich ab. Anders als in den vielen starken Passagen seiner besten Bücher ("Das Walnusshaus", "Freelander", "Sarajevo Marlboro") verschwindet Jergovic nicht hinter seinem Text, sondern preist seine eigene Erzählkunst an. Schlecht ist es dennoch nicht, was dabei herauskommt, denn auch ein unterdurchschnittlicher Jergovic ist noch ziemlich gut. Aber wer diesen außerordentlich begabten Dichter noch nicht kennt, sollte ihn nicht ausgerechnet mit diesem Buch, einem seiner schwächeren, zu lesen beginnen.

Und noch etwas: Man kann dem Wolga, dieser höchst unvollkommenen Limousine des Stalinismus, vieles vorwerfen - aber dass er eine harte Federung habe, stimmt nun ganz und gar nicht, im Gegenteil: Der Wolga ist eine Feder auf Rädern, er trägt den Passagier leicht und weich und sanft dahin wie harmlose Literatur.

MICHAEL MARTENS

Miljenko Jergovic: "Wolga, Wolga". Roman.

Aus dem Kroatischen von Brigitte Döbert. Schöffling & Co Verlag, Frankfurt am Main 2011. 336 S., geb., 21,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Für Andreas Breitenstein ist der 1966 in Sarajewo geborene und heute in Zagreb lebende Miljenko Jergovic die literarische Autorität, die sich der Geschichte Jugoslawiens anzunehmen imstande ist. Der Abschluss seiner Roman-Trilogie mit dem Band "Wolga, Wolga", in dem wie in "Buick Rivera" und Freelander" ein Auto stellvertretend für einen tief in die Geschichte Jugoslawiens verstrickten Menschen steht, hat den Rezensenten einmal mehr sehr beeindruckt und begeistert. Von schweren Schicksalsschlägen getroffen, fährt der frühere Armeefahrer Dzelal Pljevljak täglich von Split nach Livno, um dort in der Moschee zu beten. Silvester 88/89 wird eine Familie von seinem Autor überfahren, wofür Dzelal die Verantwortung übernimmt und ins Gefängnis kommt, erfahren wir. Für den faszinierten Rezensenten spielt der Autor auch in diesem Roman höchst kunstvoll mit wechselnden Erzählperspektiven und gibt seine Fakten nur zögerlich preis. Breitenstein ist völlig in den Bann geschlagen von Jergovics Verknüpfung von persönlichem Schicksal und Jugoslawiens Geschichte, und er sieht hier nichts weniger, als die "Lebenslügen von ganzen Generationen" aufgegriffen. Rasant mischt der Autor hier Geschichtsrapport, Aberwitz und überbordende Phantasie, meint der Rezensent, für den sich der Roman ob seiner "bitteren Komik" nicht zuletzt auch als "Groteske" liest.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"»Jergovic zeichnet in "Wolga, Wolga" den Wahnsinn des Balkans mit seinen Spitzeln, Schlächtern und Kriegen als legendengespickte Groteske.«STERN»Jergovic ist eine Meister des melancholischen Exploits - mögen ihn die Energie seines Erzählens und die Präzision seiner Phantastik noch meilenweit tragen.«Neue Zürcher Zeitung"