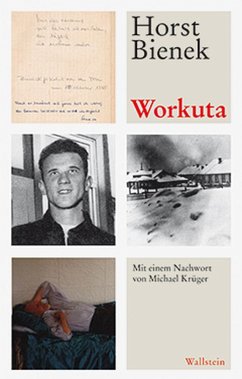

1951 wurde der junge Schriftsteller Horst Bienek in Ostberlin verhaftet und wegen angeblicher Tätigkeit für den amerikanischen Geheimdienst zu 20 Jahren Arbeitslager verurteilt. Etwa drei Jahre verbrachte er in Workuta, nördlich des Polarkreises, bis er 1955 nach Westdeutschland entlassen wurde. Schon sehr früh verarbeitete er diese existenzielle Erfahrung in seinen Werken, etwa in »Traumbuch eines Gefangenen« (1957) oder im Roman »Die Zelle« (1968).Bereits von der AIDS-Krankheit gezeichnet, hat Bienek kurz vor seinem Tod seine Erinnerungen an Workuta in szenischen Rückblicken aufgezeichnet. Darin beschreibt er die lange Untersuchungshaft mit unzähligen Verhören und seine Verurteilung. Ebenso schildert er die lange Reise in den Ural und vor allem die unmenschlichen Verhältnisse im Arbeitslager. Bienek starb 1990, ohne seine Aufzeichnungen abgeschlossen zu haben.»(...) Es war still im Saal. Keiner wagte weiter zu sprechen. Nun stand der Mann doch auf. Er sagte: Sie haben viele Bücher geschrieben, haben wir gehört. Warum haben Sie nicht über Workuta geschrieben?Ich schwieg. Ich wußte nicht zu antworten. Diese Frage hatte mir auch noch keiner gestellt. Ich habe in vielen Städten, auch im Ausland, aus der Zelle gelesen, und die Zuhörer sagten manchmal, wie schrecklich, wo haben Sie diese Zelle erlebt, und wie haben Sie das überstanden. Aber nach Workuta hat bisher keiner gefragt.Ich bin nach Haus gefahren. Ich habe mich an den Schreibtisch gesetzt. Es waren 35 Jahre seitdem vergangen. Und seit 35 Jahren war mir das nicht mehr so nahe gewesen.Ja, jetzt war es vor mir, als sei es erst gestern geschehen.Ich wußte, jetzt muß ich darüber schreiben.«

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Nicole Henneberg bezeichnet Horst Bieneks postum entdeckte skizzenhafte Erinnerungen an seine Gefängnis- und Lagerjahre im GULag als radikal authentisches Dokument einer schmerzhaften Annäherung, provisorisch, doch von großer suggestiver Kraft. Beim Lesen der lakonischen "Erzählsplitter" spürt sie deutlich die Gefühle des ehemaligen Häftlings und seine Dankbarkeit für kleinste Erleichterungen. Das Nachwort von Bieneks Verleger Michael Krüger erscheint ihr sehr persönlich; hier erhält sie u. a. Auskunft über Bieneks Verhältnis zum Persönlichen in seinen Texten.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Stalinistischer Schauprozess, skandalöses Urteil: In den postum gefundenen Skizzen beschreibt der Schriftsteller Horst Bienek, wie er in den GULag kam

Verhaftet wurde Horst Bienek am 8. November 1951 in seiner Wohnung in Potsdam - er war damals einundzwanzig Jahre alt. Als junger Autor war er für seine Lyrik bereits ausgezeichnet und auch schon in den literarischen Olymp aufgenommen worden: Bertolt Brecht hatte ihn als Meisterschüler an sein Berliner Ensemble berufen. In dem Gedicht "Flucht vergeblich" (1976), das in knappster Form sein Leben resümiert, schreibt er dazu: "Sie kamen am Jahrestag der Revolution / als ich am Bettrand saß / (auf die Nachrichten im Radio wartete) / O'Neill las und Lavinias Inzest entdeckte . . . / was jemand, mit zwanzig Jahren, schon verändern konnte . . . / es war abends gegen acht Uhr, / wir haben einen Eilbrief für Bienek, sagten sie / und als ich heraustrat, / rissen sie meine Arme nach vorn / und legten mir Handschellen an." Es folgen unzählige nächtliche Verhöre, Monate in Einzelhaft und schließlich ein Schnellprozess vor einem sowjetischen Militärgericht, "nicht länger als vielleicht eine Viertelstunde". Die Richter sind gelangweilt, der Dolmetscher schweigt, und als höhnischer Abschluss werden dem Angeklagten drei Minuten Redezeit zugestanden, in denen er sich zitternd selbst demütigt, wie er in seinen postum gefundenen Erinnerungsskizzen "Workuta" gesteht - aber es hört sowieso keiner zu.

Horst Bienek schrieb obiges Gedicht in dem Jahr, in dem die Normstrafe von fünfundzwanzig Jahren geendet hätte - er wurde bereits 1955 befreit, dank einer von Konrad Adenauer erwirkten Amnestie. "Manchmal springe ich in die Luft. / Auf der Straße. Einfach so. / Was soll ich sagen. / Ich habe Glück gehabt", heißt es dort - Glück, nicht zu verhungern oder zu erfrieren bei 40 Grad minus, während des stundenlangen Appells auf dem Lagerplatz. Glück auch, bei einem brutal niedergeschlagenen Streik im Schacht 29, wo er unter Tage Kohle hauen musste, den Exekutionen entgangen zu sein, und nochmals Glück, in den Gefangenen-Listen nicht vergessen zu werden - was bei mehr als hunderttausend Häftlingen leicht hätte passieren können. Karaganda, Kolyma, Workuta, das Donez-Becken - Bienek empfand diese Orte als die geheimen Hauptstädte des zwanzigsten Jahrhunderts.

"Ich bin im Lager sozialisiert worden", hatte der ebenfalls deportierte Dichter Oskar Pastior öfters gesagt, und Ähnliches gilt auch für Horst Bienek, der noch Jahrzehnte später, in seinem Arbeitszimmer in Ottobrunn bei München, die Rufe der Posten im Garten hört, wie sie sich "von Wachturm zu Wachturm die neuen Parolen zurufen". Die Gefängnis- und Lagerjahre sind das zentrale Thema seines Werks, und deshalb ist es erstaunlich, dass er erst zwei Jahre vor seinem frühen Aids-Tod begann, ganz konkret über Workuta zu schreiben.

In seinem sehr persönlichen Nachwort schildert Bieneks Lektor und Verleger Michael Krüger den (hoffnungslosen) Kampf gegen verfremdende Schreibweisen und die vollkommene Abstraktheit alles Geschilderten: Sein scheuer Autor hatte vor nichts mehr Angst als vor unverstellt Persönlichem in seinen Texten. So bleibt der erste Roman existentialistisch allgemein, ein manisch in sich kreisender Monolog, der "Die Zelle" als exemplarischen Ort des zwanzigsten Jahrhunderts fasst und den Leser zum Gefangenen einer unausweichlich scheinenden, formalen und thematischen Enge werden lässt.

Es musste wohl erst die Erfahrung einer lustvollen und uferlosen Versenkung in die Welt der Kindheit gelingen (in der Gleiwitzer Trilogie), damit Bienek sich emotional und sinnlich der eigenen Lagerzeit zu nähern wagte - vergessen konnte er ohnehin nichts davon, schon der ständigen Rückenschmerzen wegen, die er aus dem Schacht mitgebracht hatte. Allerdings waren auch die literarischen Moden der sechziger Jahre ein Hindernis: Dass sich im radikal Persönlichen nicht nur das Politische, sondern auch das überpersönlich Wahre so genau zeigt wie nirgends sonst, davon wollte man damals nichts wissen und setzte lieber auf Struktur und Wortpuzzle. Natürlich lehnte auch Bienek jede nur ansatzweise stringente Narration als "naiv" und pseudoreligiös ab, wie sich in seinen "Werkstattgesprächen" nachlesen lässt. Überdies war das Thema politisch heikel, denn die meisten klugen Köpfe steckten noch in kommunistischen Träumen fest, und man geriet mit Erzählungen aus dem GULag schnell in den Verdacht, ein "Kalter Krieger" zu sein. Walter Kempowski, acht Jahre lang politischer Häftling in Bautzen, hat sich oft über die Abwehr beklagt, die ihm und seinen autobiographischen Romanen damals entgegenschlug.

Die entscheidende Frage, warum er nie über Workuta geschrieben habe, stellte im März 1990 ein ehemaliger Leidensgenosse in Leipzig. Sie traf Bienek tief, weil der weinende alte Mann offensichtlich selbst zum ersten Mal öffentlich darüber sprach. Also beginnt er zu notieren, legt Mappen für die Stichworte Arbeit, Hunger, Liebe/Sex, Träume, der Streik, die Mithäftlinge, Verhör, Butyrka an und skizziert erste Szenen, um sich von den Details her dem lange Verdrängten zu nähern. "Workuta", Dokument einer schmerzhaften Annäherung, blieb provisorisch, doch sind seine karg instrumentierten Erzählsplitter von großer, suggestiver Kraft: Ungefiltert und lakonisch sprechen aus ihnen die Gefühle des ehemaligen Häftlings, beispielsweise eine fast stammelnde Dankbarkeit für die Pausen während des Transportes. Jedes Mal werden die Gefangenen mit kochendem Wasser entlaust, so dass man ihnen "eigentlich danach hätte die Haut abziehen können", aber anschließend gibt es heiße Fischsuppe.

Immer öfter flüchtet der obsessiv Arbeitende, der seinen Verleger mit ausgefeilten Fünf-Jahres-Plänen plagt, trotz quälender Schuldgefühle ins anonyme, homosexuelle Milieu Münchens - "die Ansteckung war nur eine Frage der Zeit", wie Krüger im Nachwort schreibt. Unter der funktionellen Redakteurs- und Herausgeberschale verbarg sich ein Gezeichneter, der, wie Lazarus aus dem Totenreich wiedergekehrt, eine "lazarenische Literatur" zu seinem Lebensprojekt macht (ein Begriff Jean Cayrols, dessen Buchenwald-Roman Paul Celan ins Deutsche übersetzt hatte): Von Zorn und Trauer getrieben, sollte sie radikal authentisch sein - deshalb muss sie auch immer den Riss, der durch das wiedergeschenkte Leben geht, miterzählen. Vielleicht hätte es ihn trotzdem gefreut, die Aufhebung des Willkürurteils wegen Spionage noch zu erleben - sie kam 1994, leider zwei Jahre zu spät. Brecht hatte bei der Verhaftung seines Schülers geschwiegen, und Helene Weigel soll gesagt haben: "Vielleicht war der Bienek doch ein amerikanischer Spion. Man verhaftet doch bei uns nicht so einfach unschuldige Leute."

NICOLE HENNEBERG

Horst Bienek: "Workuta".

Wallstein Verlag, Göttingen 2013. 80 S., geb., 14,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main