Nicht lieferbar

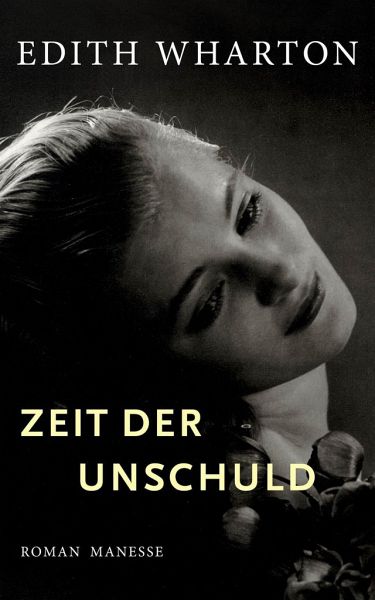

Zeit der Unschuld

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Geld oder Liebe, Pflicht oder Leidenschaft - der ehrgeizige New Yorker Anwalt Newland Archer muss sich entscheiden: Will er sein Leben mit May Welland teilen, einer jungen Frau aus gutem Haus und wie geschaffen für sein berufliches Fortkommen? Oder steht er zu seinen Gefühlen für Mays Cousine Ellen Olenska, die im Begriff ist, gegen alle Konventionen zu verstoßen? Edith Wharton gelang mit dieser bewegenden Dreiecksbeziehung ein preisgekröntes Meisterwerk.Newland soll Ellen zur Vernunft bringen. Zwar hatte man gerüchteweise von ihrem dunklen Eheleben gehört, doch was nun getuschelt wird,...

Geld oder Liebe, Pflicht oder Leidenschaft - der ehrgeizige New Yorker Anwalt Newland Archer muss sich entscheiden: Will er sein Leben mit May Welland teilen, einer jungen Frau aus gutem Haus und wie geschaffen für sein berufliches Fortkommen? Oder steht er zu seinen Gefühlen für Mays Cousine Ellen Olenska, die im Begriff ist, gegen alle Konventionen zu verstoßen? Edith Wharton gelang mit dieser bewegenden Dreiecksbeziehung ein preisgekröntes Meisterwerk.

Newland soll Ellen zur Vernunft bringen. Zwar hatte man gerüchteweise von ihrem dunklen Eheleben gehört, doch was nun getuschelt wird, empört New Yorks High Society nicht minder: Ellen will sich von ihrem Mann trennen und nach Amerika zurückkehren. Ein Verhalten, das durch nichts zu rechtfertigen ist. Eine Scheidung würfe zudem einen Schatten auf Newlands Verlobung mit Ellens Cousine May. Der junge Anwalt zaudert, seine Lebenspläne geraten ins Wanken. Edith Whartons erfolgreichster Roman hat sich spätestens mit der Verfilmung durch Martin Scorsese auch das deutsche Publikum erobert. Jetzt liegt «The Age of Innocence » endlich in einer Neuübersetzung vor.

Newland soll Ellen zur Vernunft bringen. Zwar hatte man gerüchteweise von ihrem dunklen Eheleben gehört, doch was nun getuschelt wird, empört New Yorks High Society nicht minder: Ellen will sich von ihrem Mann trennen und nach Amerika zurückkehren. Ein Verhalten, das durch nichts zu rechtfertigen ist. Eine Scheidung würfe zudem einen Schatten auf Newlands Verlobung mit Ellens Cousine May. Der junge Anwalt zaudert, seine Lebenspläne geraten ins Wanken. Edith Whartons erfolgreichster Roman hat sich spätestens mit der Verfilmung durch Martin Scorsese auch das deutsche Publikum erobert. Jetzt liegt «The Age of Innocence » endlich in einer Neuübersetzung vor.