Trau bloß keinem englischen Dichter: Simon Armitage verwandelt Kneipengespräche, Witze und Anekdoten in Verse und zeigt so, warum Lyrik lebenswichtig ist.

Lyrik gilt oft als das Nischenprodukt idealistischer Verlage für eine Handvoll auserwählter Leser - zu Unrecht, wie sich längst erwiesen hat. Wenn es nach der Anzahl ihrer Verfasser ginge, so hat Hans Magnus Enzensberger schon vor Jahren festgestellt, müssten Gedichte populäre Massenliteratur sein. Dennoch stellen Gedichte, gerade weil sie sich auf knappem Raum entfalten, selbstverständlich spezielle Forderungen an formale Eigenheiten unserer Sprache, die mit Kunstanspruch und womöglich auch besonderem Schwierigkeitsgrad einhergehen. Zwischen Popularität und Künstlichkeit, spontanem Gefühlsausdruck und Formgestaltung, eingängiger Mitteilung und reflexivem Sprachbewusstsein muss sich jeder Lyrik-Text in einem Spannungsfeld der Möglichkeiten seinen Ort und seine Wirkung suchen. Dabei lässt sich von der zeitgenössischen britischen Lyrik-Szene lernen, dass das eine keineswegs auf Kosten des anderen gehen muss.

Lyrik hat in Großbritannien, generell gesprochen, einen höheren Stellenwert als bei uns. Das liegt nicht nur an PR-Aktionen wie den ungemein beliebten "Poems on the Underground" in der Londoner U-Bahn oder an Royal-Relikten wie dem Amt des "Poet Laureate". Es liegt vor allem an Lyrikern wie Simon Armitage, die ihre Gedichte mit schönster Selbstverständlichkeit als ein Medium des öffentlichen Dialogs begreifen und gestalten, ohne dabei je auf deren Dialog zugleich mit großer Tradition und mit komplexen literarischen Modellen zu verzichten. Es ist rundweg erfreulich, dass mit den deutschen Neufassungen von Jan Wagner mittlerweile auch wir daran teilhaben.

Armitage ist Jahrgang 1963 und hat, neben zwei Romanen und weiterer, essayistischer Prosa, bislang siebzehn Gedichtbände veröffentlicht (einige davon mit Auflagen, an die bei uns allenfalls Robert Gernhardt heranreicht). Wagners Auswahl daraus von fünf Dutzend Texten aus den letzten zwei Jahrzehnten zeigt die große Spannweite, in der sie sich bewegen und die herkömmlich-strenge Formen wie das Sonett ebenso mühelos umfasst wie locker gefügte, umgangssprachliche Monologe, die nicht zufällig an Kneipengespräche, Witze oder Anekdotenaustausch erinnern. Oftmals sind es jedoch gerade solche Texte, die beiläufig und harmlos anfangen - "Was mich daran erinnert. Er tauchte / mittags auf und bat um Wasser" - und dann eine grimme Wendung ins Surreale oder rundweg Schockierende nehmen: "Wir ließen ihm ein Bad ein / und ertränkten ihn, rieben ihn trocken, kleideten ihn an / und stemmten ihn auf die Ladefläche des Wagens." So macht uns der nur scheinbar unbefangene Plauderton ganz unvermittelt zu Mitwissern von Vertraulichkeiten, die wir solcher Sprache gar nicht zugetraut hätten. Das Idiom des Vertrauens hat uns hintergangen.

Darin liegt genau der Reiz dieser Lektüre: dass sie beständig solche Überraschungen für uns bereithält und dazu ihren Sinn oft lustvoll erst im Grenzgebiet zum Nonsens findet. In einem der bizarrsten und berührendsten Liebesgedichte der zeitgenössischen Literatur stellt Armitage eine ganze Liste derart aberwitziger Gegensätze auf, mit denen ein Liebhaber seine Liebste rühmt und sich zugleich selbst erniedrigt, dass sich deren Wirkung umzukehren scheint: "Du bist schön / weil du humanistisch gebildet bist. / Ich bin häßlich, weil ich bei Klaviersaiten ans Erdrosseln denke. / Du bist schön, weil du anhältst, um Anzeigen vermißter Katzen und Hunde im Fenster des Zeitschriftenhändlers zu lesen. / Ich bin häßlich, weil ich der Qualle das antat mit einem Lollistiel und einem großen Stein. / Du bist schön, weil für dich Höflichkeit etwas Naturgegebenes, kein Werbefeldzug ist. / Ich bin häßlich, weil sich Verzweiflung nicht verbergen läßt." Mit jedem Gegensatzpaar wird die Aussage absurder, während sich die Dringlichkeit der Paarung nur erhöht.

Seit je hat sich Lyrik oft dadurch erneuert, dass sie programmatisch auf Umgangs- oder Alltagssprache zugegangen ist. Das war das Programm der Romantiker ebenso wie das der Modernisten, und Armitage erweist sich hier in Sprachgestus und Motivgestaltung als hochbewusster Erbe dieser beiden Traditionen - zumal ihm, der in Yorkshire zu Hause ist, zugleich die Lokalsprache seiner Region Inspiration verleiht. Es ist daher ein Glücksfall, dass sich ein deutscher Lyriker wie Jan Wagner, dem selbst so viele Register zur Verfügung stehen, der Übersetzung angenommen hat und dabei zuweilen einen Tonfall findet, der den englischen Versionen noch Nuancen hinzufügt - wie bei dem unerhört grausigen Zahnarztgedicht "Für die Akten", das durch Wagners nüchtern-bürokratische Wiedergabe noch an Wucht gewinnt: "Seit der äußerst brutalen Entfernung / aller meiner vier Weisheitszähne / habe ich das Gefühl, daß ich sozusagen / mit dem Mund eines anderen Mannes spreche, / und meine Zunge ist ein Weichtier geworden, / eine Muschel oder Auster etwa, / aufgebrochen und entweiht, die in ihrer / Schale die eigenen Wunden leckt." Das Wort für "Zunge" heißt auf englisch "tongue" und bedeutet zugleich "Sprache": In der zweisprachigen Lektüre dieser Gedichte können wir womöglich ein Gefühl dafür gewinnen, wie lyrische Sprache unsere eigene Sprache erneuert - und dies besonders, wenn sie aus dem Mund eines anderen spricht.

TOBIAS DÖRING

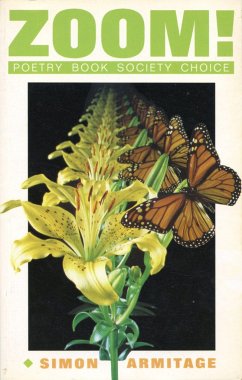

Simon Armitage: "Zoom!" Gedichte.

Deutsch-englische Ausgabe. Aus dem Englischen von Jan Wagner. Berlin Verlag, Berlin 2011. 205 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main