Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

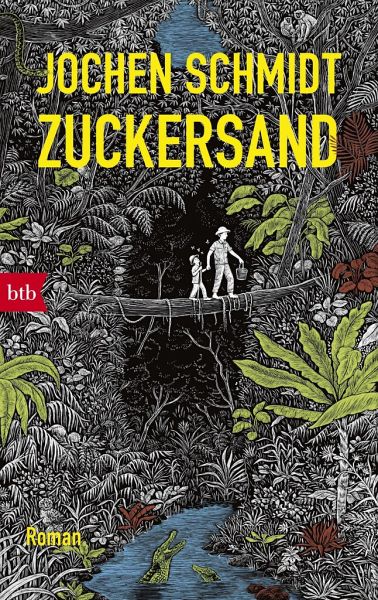

Der zweijährige Karl entdeckt die Welt. Liebevoll begleitet sein Vater die Expeditionen durch Wohnung, Spielplatz und Geschäfte und erinnert sich dabei an seine eigenen Kindheit und deren Gegenstandswelt, die er unbedingt bewahren will. Seine Partnerin Klara, die in der Denkmalschutzbehörde arbeitet, schickt derweil Erziehungsanweisungen per SMS. Ein komischer und berührender Roman über die Suche nach Schönheit, die Melancholie des Verschwindens und das Finden des Glücks.

Jochen Schmidt studierte Informatik, Germanistik und Romanistik an der Humboldt-Universität in Berlin. 1999 erhielt er den Open-Mike-Literaturpreis der Literaturwerkstatt Berlin. Im selben Jahr gründete er die Lesebühne "Chaussee der Enthusiasten" mit. Er wurde mit dem Publikumspreis des Steirischen Herbstes und dem Förderpreis zum Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor ausgezeichnet und 2007 für den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nominiert.

Produktdetails

- btb .71692

- Verlag: btb

- Seitenzahl: 208

- Erscheinungstermin: 9. Juli 2018

- Deutsch

- Abmessung: 185mm x 116mm x 20mm

- Gewicht: 218g

- ISBN-13: 9783442716920

- ISBN-10: 3442716926

- Artikelnr.: 49959426

Herstellerkennzeichnung

btb Taschenbuch

Neumarkter Straße 28

81673 München

produktsicherheit@penguinrandomhouse.de

buecher-magazin.deEr heißt Karl und ist zwei Jahre alt, der Mensch, der das Leben des Ich-Erzählers gründlich dominiert. Der Erzähler ist nämlich Karls Vater. Karls Mutter Klara geht arbeiten, während Karl und sein Vater gemeinsam den Tag bestreiten. Aber davon handelt "Zuckersand" eigentlich gar nicht. Wenn man unbedingt eine Handlung finden will, so besteht die wohl darin, dass Karl und sein Vater aus dem Haus gehen, und am Ende des Buches kommt Karls Mutter ihnen entgegen. Das meiste dazwischen ist, erzählchronologisch betrachtet, eine Abschweifung. Thematisch hingegen umkreisen alle Abschweifungen dasselbe Zentrum, nämlich Karl und sein Kindsein. Der Sohn weckt im Erzähler tausenderlei Erinnerungen. Daran, wie er Schulkameraden die Milchzähne klaute, oder wie es auf dem Plumpsklo der Großeltern roch. Und immer wieder wird das Straßenpflaster vor dem Haus betrachtet, denn die kleinen Dinge in der Umgebung sind wichtig, wenn man mit einem Zweijährigen unterwegs ist und sich seinem Tempo anpasst. Dass die Gedanken dabei abschweifen, ist nur natürlich; und wenn einer das auch noch so aufschreiben kann wie Jochen Schmidt, dann ist das so schön, dass man glatt neidisch werden könnte. Jedenfalls, wenn man zu denen gehört, die gerade keinen Zweijährigen zu Hause haben.

buecher-magazin.deEr heißt Karl und ist zwei Jahre alt, der Mensch, der das Leben des Ich-Erzählers gründlich dominiert. Der Erzähler ist nämlich Karls Vater. Karls Mutter Klara geht arbeiten, während Karl und sein Vater gemeinsam den Tag bestreiten. Aber davon handelt "Zuckersand" eigentlich gar nicht. Wenn man unbedingt eine Handlung finden will, so besteht die wohl darin, dass Karl und sein Vater aus dem Haus gehen, und am Ende des Buches kommt Karls Mutter ihnen entgegen. Das meiste dazwischen ist, erzählchronologisch betrachtet, eine Abschweifung. Thematisch hingegen umkreisen alle Abschweifungen dasselbe Zentrum, nämlich Karl und sein Kindsein. Der Sohn weckt im Erzähler tausenderlei Erinnerungen. Daran, wie er Schulkameraden die Milchzähne klaute, oder wie es auf dem Plumpsklo der Großeltern roch. Und immer wieder wird das Straßenpflaster vor dem Haus betrachtet, denn die kleinen Dinge in der Umgebung sind wichtig, wenn man mit einem Zweijährigen unterwegs ist und sich seinem Tempo anpasst. Dass die Gedanken dabei abschweifen, ist nur natürlich; und wenn einer das auch noch so aufschreiben kann wie Jochen Schmidt, dann ist das so schön, dass man glatt neidisch werden könnte. Jedenfalls, wenn man zu denen gehört, die gerade keinen Zweijährigen zu Hause haben.© BÜCHERmagazin, Katharina Granzin (kgr)

»Eine Feier des Augenblicks (...) eine hinreißende Erzählung.« Alexander Solloch, NDR Kulturjournal

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Jutta Person schwelgt mit Jochen Schmidts kinderkarreschiebendem Vater im possierlichen Sein der kleinen Dinge am Wegesrand: Kiesel, Haargummis, Rohre, alles animistisch belebt in den Augen des Sachenfinders, wie Person staunt. Dass Schmidts Pantoffelheld kein Esoteriker ist, sondern ein subtiler, ironischer "Feinmechaniker", den jedes Staubsaugergeräusch ins "Universum des Rauschens und Röhrens, Klackens und Quietschens" beziehungsweise zurück in die eigene (Ost-)Kindheit beamt, macht die Lektüre für Person erst schön. Umso mehr, als Schmidt mitunter ins Apokalyptische driftet, wenn er seine Figur Trennungsszenarien aushecken oder über Rasierklingen in der Sandkiste nachsinnen lässt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Von der Lektüre beflügelt, will man sofort zu den Buntstiften aus Kindertagen greifen."

Martin Hatzius, Neues Deutschland, 13. April 2017

"Schmidt vollbringt das Kunststück, hinreißend bezaubernd über das Zusammensein von Vater und Kleinkind zu schreiben (...) Komisch, zärtlich, unentwegt besorgt, aber durchaus die grenzenlose Neugier und Entdeckerfreude des Kindes teilend."

Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 28. März 2017

"Schmidt ist so kreativ darin, den Kleinfamilienkosmos zu beschreiben, dass es einfach Liebe sein muss."

Katharina Teutsch, 3sat Kulturzeit, 24. März 2017

"Eine Feier des Augenblicks ( ) eine hinreißende Erzählung."

Alexander Solloch, NDR

Martin Hatzius, Neues Deutschland, 13. April 2017

"Schmidt vollbringt das Kunststück, hinreißend bezaubernd über das Zusammensein von Vater und Kleinkind zu schreiben (...) Komisch, zärtlich, unentwegt besorgt, aber durchaus die grenzenlose Neugier und Entdeckerfreude des Kindes teilend."

Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 28. März 2017

"Schmidt ist so kreativ darin, den Kleinfamilienkosmos zu beschreiben, dass es einfach Liebe sein muss."

Katharina Teutsch, 3sat Kulturzeit, 24. März 2017

"Eine Feier des Augenblicks ( ) eine hinreißende Erzählung."

Alexander Solloch, NDR

Mehr anzeigen

Kulturjournal, 23. März 2017

"Wer hier nicht lacht, ist selber schuld."

Wolf Ebersberger, Nürnberger Zeitung, 28. März 2017

"Ein einfühlsames, ungewöhnliches, kurzweiliges und intensives Leseerlebnis."

Thorsten Schulte, literaturkritik.de, 21. März 2017

"Jochen Schmidts Erzähler ist ein subtiler und vor allem ironischer Feinmechaniker."

Jutta Person, Süddeutsche Zeitung, 24. Mäz 2017

"Mit derlei Charme öffnet einem sonst allenfalls ein Kind die Augen für vermeintliche Selbstverständlichkeiten."

Mathias Wöbking, Leipziger Volkszeitung, 18. März 2017

"Komisch und berührend."

Leipziger Volkszeitung, 18. März 2017

"Der Erzähler verschiebt nichts weniger als die Gewichtungen der Weltwahrnehmung. Er macht (...) das Kleine ganz groß und das Große ganz klein."

Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 5. März 2017

"Eine ziemlich rührende, schöne Vater-Sohn-Geschichte."

Stern Nido, Februar 2017

"Ein rührendes, wahres und komisches Buch über das Vatersein."

Dina Netz, WDR 5, 18. Februar 2017

"Wer hier nicht lacht, ist selber schuld."

Wolf Ebersberger, Nürnberger Zeitung, 28. März 2017

"Ein einfühlsames, ungewöhnliches, kurzweiliges und intensives Leseerlebnis."

Thorsten Schulte, literaturkritik.de, 21. März 2017

"Jochen Schmidts Erzähler ist ein subtiler und vor allem ironischer Feinmechaniker."

Jutta Person, Süddeutsche Zeitung, 24. Mäz 2017

"Mit derlei Charme öffnet einem sonst allenfalls ein Kind die Augen für vermeintliche Selbstverständlichkeiten."

Mathias Wöbking, Leipziger Volkszeitung, 18. März 2017

"Komisch und berührend."

Leipziger Volkszeitung, 18. März 2017

"Der Erzähler verschiebt nichts weniger als die Gewichtungen der Weltwahrnehmung. Er macht (...) das Kleine ganz groß und das Große ganz klein."

Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 5. März 2017

"Eine ziemlich rührende, schöne Vater-Sohn-Geschichte."

Stern Nido, Februar 2017

"Ein rührendes, wahres und komisches Buch über das Vatersein."

Dina Netz, WDR 5, 18. Februar 2017

Schließen

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für