Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

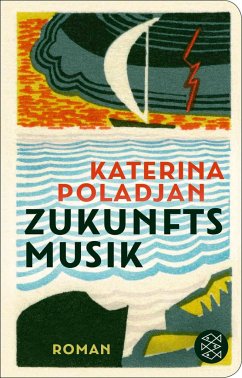

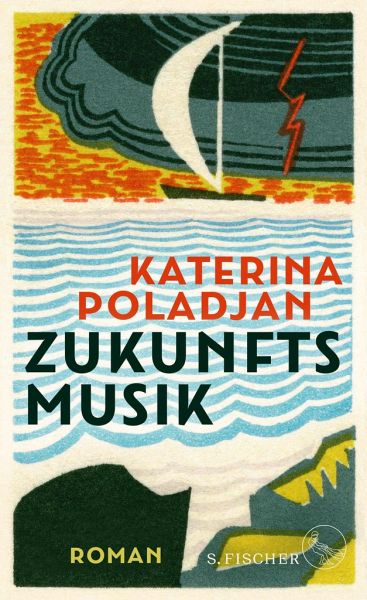

Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022Die Geschichte eines Aufbruchs: In der sibirischen Weite, tausende Werst östlich von Moskau, leben in einer Kommunalka auf engstem Raum Großmutter, Mutter, Tochter und Enkelin unter dem bröckelnden Putz einer vergangenen Zeit. Es ist der 11. März 1985, Beginn einer Zeitenwende, von der noch niemand etwas ahnt. Alle gehen ihrem Alltag nach. Der Ingenieur von nebenan versucht, sein Leben in Kästchen zu sortieren, Warwara hilft einem Kind auf die Welt, Maria träumt von der Liebe, Janka will am Abend in der Küche singen.»Zukunftsmusik« ...

Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022

Die Geschichte eines Aufbruchs: In der sibirischen Weite, tausende Werst östlich von Moskau, leben in einer Kommunalka auf engstem Raum Großmutter, Mutter, Tochter und Enkelin unter dem bröckelnden Putz einer vergangenen Zeit. Es ist der 11. März 1985, Beginn einer Zeitenwende, von der noch niemand etwas ahnt. Alle gehen ihrem Alltag nach. Der Ingenieur von nebenan versucht, sein Leben in Kästchen zu sortieren, Warwara hilft einem Kind auf die Welt, Maria träumt von der Liebe, Janka will am Abend in der Küche singen.

»Zukunftsmusik« ist ein großer Roman über vier Leben am Wendepunkt, über eine untergegangene Welt, die bis heute nachwirkt, über die Absurdität des Daseins und die große Frage des Hier und Jetzt: Was tun?

Die Geschichte eines Aufbruchs: In der sibirischen Weite, tausende Werst östlich von Moskau, leben in einer Kommunalka auf engstem Raum Großmutter, Mutter, Tochter und Enkelin unter dem bröckelnden Putz einer vergangenen Zeit. Es ist der 11. März 1985, Beginn einer Zeitenwende, von der noch niemand etwas ahnt. Alle gehen ihrem Alltag nach. Der Ingenieur von nebenan versucht, sein Leben in Kästchen zu sortieren, Warwara hilft einem Kind auf die Welt, Maria träumt von der Liebe, Janka will am Abend in der Küche singen.

»Zukunftsmusik« ist ein großer Roman über vier Leben am Wendepunkt, über eine untergegangene Welt, die bis heute nachwirkt, über die Absurdität des Daseins und die große Frage des Hier und Jetzt: Was tun?

Katerina Poladjan Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, wuchs in Rom und Wien auf und lebt in Deutschland. Sie schreibt Theatertexte und Essays, auf ihr Prosadebüt »In einer Nacht, woanders« folgte »Vielleicht Marseille« und gemeinsam mit Henning Fritsch schrieb sie den literarischen Reisebericht »Hinter Sibirien«. Sie war für den Alfred-Döblin-Preis nominiert wie auch für den European Prize of Literature und nahm 2015 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt teil. Für »Hier sind Löwen« erhielt sie Stipendien des Deutschen Literaturfonds, des Berliner Senats und von der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. 2021 wurde sie mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet. Ihr neuer Roman »Zukunftsmusik« ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022. Literaturpreise: - Nelly-Sachs-Preis 2021 - Alfred-Döblin-Stipendium 2019 - Stipendium Deutscher Literaturfonds 2016/2017 - Residenzstipendium Kulturakademie Tarabya Istanbul 2016 - Stipendium der Stiftung Preussische Seehandlung 2016 - Shortlist für den European Union Prize for Literature 2016 - Nominierung für den Alfred-Döblin-Preis 2015 - Literaturpreis »Der kleine Hai« der Buchhandlung Wist, Potsdam 2015 - Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2015 - Senatsstipendium der Stadt Berlin 2015 - Alfred-Döblin-Stipendium 2014 - Grenzgänger Stipendium der Robert Bosch Stiftung 2014 - Stipendium der Neuen Gesellschaft für Literatur 2003

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- Artikelnr. des Verlages: 1094123

- 4. Aufl.

- Seitenzahl: 192

- Erscheinungstermin: 23. Februar 2022

- Deutsch

- Abmessung: 205mm x 129mm x 22mm

- Gewicht: 295g

- ISBN-13: 9783103971026

- ISBN-10: 3103971028

- Artikelnr.: 62771872

Herstellerkennzeichnung

FISCHER, S.

Hedderichstraße 114

60596 Frankfurt

produktsicherheit@fischerverlage.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Rezensentin Maike Albath ist hocherfreut über Katerina Poladjans Roman über eine russische "Kommunalka" und ihre Bewohner an einem einzigen Tag zu Beginn der Ära Gorbatschow. Wie die Autorin Zeit und Raum durchdringt, in "eindrücklichen Szenen" die Ahnung des Umbruchs vermittelt, ihre Figuren "wie auf einer Drehbühne" präsentiert und sie elegant wie bei Tschechow miteinander parlieren lässt, zieht Abath in Bann. Fantastisch wie bei Bulgakow wird es auch mal, erläutert die Rezensentin, die vermittelt durch Poladjans Innenschau der Figuren ein Stück der späten Sowjetunion miterlebt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Listig mixt die Autorin surreale und phantastische Elemente in den Text Heilbronner Stimme 20221231

Rezensentin Olga Hochweis fühlt sich mit Katerina Poladjans Roman um eine russische Mehrfamilienwohnung und ihre Bewohner an einem Tag im Jahr 1985 daran erinnert, dass Regime und Menschen in Russland zwei verschiedene Größen sind. Die Leiden und Hoffnungen der Figuren am Beginn der Ära Gorbatschow fängt die Autorin laut Hochweis liebevoll, atmosphärisch, lakonisch und ohne Larmoyanz ein. Differenzierte Figurenporträts, dichte Alltagsszenen sowie literarische Bezüge zu den großen russischen Schriftstellern machen die Lektüre für Hochweis zu einer reichen Erfahrung.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Katerina Poladjan hat mit 'Zukunftsmusik' einen der ganz großen deutschen Gegenwartsromane geschrieben, den man jetzt in Zeiten des Krieges anders liest als noch in der Zeit des Friedens. Denis Scheck WDR 2 20220529

Aus der Kommunalka

Als Roman einer Zeitenwende beschreibt «Zukunftsmusik» von Katerina Poladjan den Beginn einer neuen Ära in Russland, die sich in diesem Fall ungewöhnlich exakt auf ein genaues Datum fixieren lässt, den 11. März 1985. Aber ebenso exakt lässt …

Mehr

Aus der Kommunalka

Als Roman einer Zeitenwende beschreibt «Zukunftsmusik» von Katerina Poladjan den Beginn einer neuen Ära in Russland, die sich in diesem Fall ungewöhnlich exakt auf ein genaues Datum fixieren lässt, den 11. März 1985. Aber ebenso exakt lässt sich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine der Tag für das Ende dieser Ära benennen, der 24. Februar 2022. Natürlich konnten die Menschen im Roman nicht ahnen, was sich mit der Wahl von Michail Gorbatschow zum ZK-Generalsekretär für sie verbessern würde, sie haben es allenfalls gespürt. So wie wir Heutigen noch nicht ahnen, was Putins Wahn letztendlich bedeutet.

Handlungsort ist eine unbenannte Stadt tausend Werst östlich von Moskau, wo sich in einer aus unterschiedlichsten Mitgliedern bestehenden, WG-ähnlichen Kommunalka mit sechs Mietparteien die Protagonisten des Romans eine Wohnung teilen. Da leben in einem der Zimmer auf engstem Raum Großmutter Warwara, pensionierte Hebamme, die aushilfsweise noch in der Klinik arbeitet und an diesem Tag einem Kind auf die Welt hilft. Mutter Maria arbeitet als Aufseherin im Museum und ist in Matwej verliebt. Ihre Tochter Janka schließlich arbeitet in Nachtschicht in der Glühlampenfabrik und will am Abend in der Küche ein Kwartirnik veranstalten, ein zur Umgehung der Zensur von jungen Leuten einfach in den Privathaushalt verlegtes Konzert. Der Ingenieur Matwej von nebenan hat einen schlechten Tag, denn einer der Probanden bei den von ihm betreuten Versuchen zur Aufhebung der Schwerkraft stirbt. Er hat die Marotte, alles aus seinem Leben in kleinen Kästchen aufzubewahren, deren Inhalte er geradezu zwanghaft ständig umsortiert. Der hoch angesehene alte Professor ist selten zu sehen, bei der Feier zu dessen letztem Geburtstag nutzte Ippolit, Schaffner bei der Eisenbahn, die Gelegenheit und flüsterte Warwara zu, «er sei schon lange hinter ihr her, ihre Verbindung sei durch die Vorsehung bestimmt, und nun sei es an der Zeit, sich dem Schicksal zu ergeben. Warwara ließ ihn wissen, sie werde über sein Ansinnen nachdenken und ihn bezüglich ihrer Entscheidung in Kenntnis setzen». Sie hat ihn erhört!

Bezeichnend für die Verhältnisse ist eine Szene, in der sich Maria an diesem 11. März spontan in einer Schlange mit anstellt, die bis weit auf die Straße hinaus reicht. «Was glauben Sie, was uns erwartet»? fragt sie den Mann vor ihr. «Am Anfang dieser Schlange erwarten uns feine, rosa glänzende Krakauer Würstchen, und wenn wir Pech haben, erwartet uns das Nichts. Und bis wir an der Reihe sind, ist uns die Möglichkeit gegeben zu überlegen, ob wir das, wofür wir anstehen, überhaupt brauchen». Zwischen Resignation und Aufbruch in bessere Zeiten strahlen die Figuren des Romans eine innere Unruhe aus, die sich bereits von der Gegenwart gelöst zu haben scheint und einem Gefühl Platz gibt, das vielleicht ja doch alles besser werden könnte. Wobei die Befreiung aus den beengten Wohnverhältnissen auf ihrer Prioritätenliste ganz oben steht.

Der für den Leipziger Buchpreis nominierte Roman enthält viele Anspielungen auf die russische Literatur, wobei besonders Zitate von Tschechow teils wörtlich übernommen werden. Deutliche Bezüge gibt es aber auch auf Bulgakow, dessen ins Surreale weisender Stil sich bei Katarina Poladjan in ihrem ins Fantastische übergehenden Schluss wiederfindet. Da öffnet sich der Flur plötzlich ins Freie, ohne das sich jemand daran stört. In der kleinen Küche tummeln sich unglaublich viele Leute, obwohl Janka selbst gar nicht auftritt. In Anspielung auf den «Kirschgarten» werden jede Menge kleine Bäumchen aus der Küche durch den Flur getragen, Menschen steigen aus dem Fenster und fliegen davon. Auffallend ist auch die Diskrepanz zwischen den geschliffenen Dialogen aller Bewohner, man siezt sich natürlich, und dem eher proletarisch anmutenden Leben in der beengten Wohnung. Dieser im Stil des Magischen Realismus ohne Larmoyanz geschriebene Roman aus einer Kommunalka ist eine bereichernde, aber auch amüsante Lektüre.

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Der Roman „Zukunftsmusik“ von Katerina Poladjan spielt am 11.März 1985 in der Sowjetunion, in einer Stadt östlich von Moskau, die über eine Klinik, ein Museum für Natur- und Völkerkunde, eine Fabrik zur Glühbirnenproduktion, eine technische Fakultät …

Mehr

Der Roman „Zukunftsmusik“ von Katerina Poladjan spielt am 11.März 1985 in der Sowjetunion, in einer Stadt östlich von Moskau, die über eine Klinik, ein Museum für Natur- und Völkerkunde, eine Fabrik zur Glühbirnenproduktion, eine technische Fakultät sowie ein geheimes Institut verfügt. Am Vortag ist der Staats- und Parteichefs Tschernenko verstorben, daher läuft im Radio Trauermusik. Die Autorin nimmt in ihrer Geschichte eine Kommunalka in den Fokus, in der das Staatsereignis kaum wahrgenommen wird. Aber ohne dass es jemand von den Mitbewohnern ahnt, bricht an diesem Tag eine politisch bedeutende neue Zeit an, von dessen Auswirkungen alle betroffen sein werden.

In einer der Mietparteien der Kommunalwohnung leben vier Generationen auf kleinem Raum zusammen. Warwara ist Mitte 60 und wurde nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns von ihrer Tochter Maria in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen. Sie arbeitet immer noch aushilfsweise als Hebamme in der städtischen Klinik. Maria ist 45 Jahre alt, lebt getrennt und arbeitet als Museumswärterin. Ihre 20-jährige Tochter Jalka gehört ebenfalls zum Haushalt und ist seit einiger Zeit selbst Mutter. Um zum Haushaltsbudget beizutragen, arbeitet Jalka Schichten in der Fabrik. An eben jenem 11. März 1985 möchte sie mit einem Küchenkonzert in der Kommunalka etwas Neues wagen, doch die Umstände sprechen eher gegen die Durchführung.

In dem Mikrokosmos der Wohngemeinschaft haben die meisten sich längst mit den Gegebenheiten abgefunden. Die vom Staat genehmigte Wohnfläche für jeden ist klein, aber man arrangiert sich. Das Gemeinwohl steht über dem des Einzelnen. In der Küche bleibt man nicht lange allein und in den Töpfen und Schränken der anderen lässt sich gern was Gutes finden. Dennoch hat sich jeder auf seine Weise einen Rückzugsort geschaffen. Auch wenn es nicht zu einem eigenen Bereich in der Wohnung reicht, kann man beim Träumen die ganze Welt bereisen und die Person sein, wer immer man sein möchte. Fantasien sind nicht zu reglementieren und nicht strafbar. Janka wünscht sich beispielsweise, mit einem selbstverfassten Lied berühmt zu werden und damit endlich die Tristesse ihres bisherigen Alltags hinter sich zu lassen.

Katerina Poladjan hat ihre Figuren liebevoll mit Eigenarten versehen, die dafür sorgen, der Geschichte einen heiteren Ton zu verleihen. Auch wenn vieles in einem abgesteckten staatlichen Rahmen stattzufinden hat, sorgen Gefühle weckende zwischenmenschliche Kommunikation und unvorhergesehene Ereignisse für Abwechslung im Leben der Bewohner der Kommunalka. Liebe, Wut, Trauer und Hoffnung sind nicht zu vermeiden und vor allem die Älteren wissen, dass es trotz manchem Sturm immer weitergeht und jeder Tag neue Herausforderungen mit sich bringt.

In ihrem Roman „Zukunftsmusik“ erzählt Katja Poladjan von einem Tag Mitte der 1980er im Leben einer Familie mit vier Generationen von Frauen, die auf engem Raum zusammenleben. Keine von ihnen ahnt, dass an diesem Tag eine politische Wende beginnt, alte Krusten aufgebrochen und neue Werte gesetzt werden, die zu unendlich weiteren Träumen von Chancen führen. Die Geschichte entbehrt nicht einem amüsanten Unterton durch die kleinen Marotten der Figuren. Gerne empfehle ich das Buch weiter.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Katerina Poladjans neuester Roman spielt an einem einzigen Tag. Es ist der 11. März 1985, der Tag nach dem Tod des sowjetischen Generalsekretärs Tschernenko. An diesem Tag wurde Michail Gorbatschow zu dessen Nachfolger gewählt. Dies wird nicht explizit erwähnt, und doch scheinen …

Mehr

Katerina Poladjans neuester Roman spielt an einem einzigen Tag. Es ist der 11. März 1985, der Tag nach dem Tod des sowjetischen Generalsekretärs Tschernenko. An diesem Tag wurde Michail Gorbatschow zu dessen Nachfolger gewählt. Dies wird nicht explizit erwähnt, und doch scheinen bei einer gewissen Grundschwermut, die sich durch die Erzählung zieht, auch immer wieder hoffnungsvolle Zukunftsaussichten durch.

Ausgangspunkt der Geschichte ist eine Kommunalka, eine Gemeinschaftswohnung mit sechs Mietparteien. Der Staat ist auch im Privaten stets gegenwärtig, was beispielsweise dadurch deutlich wird, dass sogar die Länge der Küchentische vorgeschrieben ist. Die Bewohner sind bunt zusammengewürfelt, vom systemgetreuen Genossen, unter dessen Verantwortung ein Student bei einem medizinisch-physikalischen Versuch stirbt, bis zur jungen Musikerin, die nicht weiß, welcher ihrer Liebhaber der Vater ihrer Tochter ist. Dabei ist der Autorin eine grundlegende Liebe zu den Menschen anzumerken, egal wie schrullig eine Figur gerät, sie ist immer auch mit liebenswerten Eigenschaften ausgestattet.

Der Roman ist von extremer Dichte und voller Anspielungen auf russische Literatur und Musik, die ich ehrlich gesagt mangels entsprechender Kenntnisse großteils nicht verstanden habe. Sehr unterhaltsam fand ich die stellenweise surrealen, zumindest aber skurrilen Twists. Und auch Poladjans Humor ist großartig, etwa wenn es über den Erdtrabanten heißt: "Was die Amerikaner vom Mond übrig gelassen hatten, hing tief am Nachmittagshimmel."

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Pfingstsonntagbeschäftigung

Ähnlich wie bei „Dunkelblum“ werden hier vier verschiedene Charaktere beschrieben. Doch wird hier nur ein Tag behandelt, der Tag an dem Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU wird. Nur kommt der Name Gorbatschow nicht vor.

Vielmehr kommen …

Mehr

Pfingstsonntagbeschäftigung

Ähnlich wie bei „Dunkelblum“ werden hier vier verschiedene Charaktere beschrieben. Doch wird hier nur ein Tag behandelt, der Tag an dem Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU wird. Nur kommt der Name Gorbatschow nicht vor.

Vielmehr kommen die Probleme und Freuden des Alltagsleben zum Ausdruck. Mal verliert eine Frau die Wohnung, eine andere wird schwanger, mal will eine nach Paris reisen oder erfreut sich am schönen Nachbarn. Und Männer gibt es auch, aber sie sind mir nicht in Erinnerung geblieben, außer dass Janka nicht weiß, ob Andrej oder Pawel der Vater ihres Kindes ist.

Der Vorteil gegenüber Eva Menasses Buch ist, dass 185 Seiten deutlich schneller zu lesen sind. Aber für die Kürze kann nicht mehr Sterne vergeben. Also 3 Sterne.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Hörbuch-Download MP3

Es ist der 11. August 1985. Aus dem Radio schallt Chopins Trauermarsch, ein Zeichen, dass im fernen Moskau ein wichtiger Funktionär gestorben sein muss. Wer und welche Bedeutung das für die Zukunft haben wird, kann zu dem Zeitpunkt niemand wissen, am Rande wird spekuliert, aber im …

Mehr

Es ist der 11. August 1985. Aus dem Radio schallt Chopins Trauermarsch, ein Zeichen, dass im fernen Moskau ein wichtiger Funktionär gestorben sein muss. Wer und welche Bedeutung das für die Zukunft haben wird, kann zu dem Zeitpunkt niemand wissen, am Rande wird spekuliert, aber im Großen und Ganzen geht das Leben seinen gewohnten Gang.

Auch in der Kommunalka, in die uns Katerina Poladjan in ihrem Roman „Zukunftsmusik“ entführt. Sechs Einheiten teilen sich hier eine Wohnung, ein Raum steht jeder Familie oder Einzelperson zu, Bad und Küche müssen geteilt werden. Beengend ist das, auch für Maria, die sich mit ihrer Mutter Warwara, erwachsenen Tochter Janka und Enkelin Kroschka (=Krümel) ein Zimmer teilen muss. Weitestgehend hat sie sich mit ihrem Los abgefunden, aber ein wenig Hoffnung und Sehnsucht nach einem anderen Leben bleibt. Viel größer sind da noch die Pläne ihrer Tochter Janka, die Musikerin werden, und für diesen Abend ein Konzert mit selbstgeschriebenen Liedern in der Küche geben will. Lieder, die vielleicht die titelgebende Zukunftsmusik sein könnten. Oder ist es doch Chopins Trauermarsch?

Poladjan zeichnet ihre Figuren wunderbar nah und liebenswert, mit all ihren Schrullen und Eigenheiten. Ich habe mich oft an die alten sowjetischen Spielfilme erinnert gefühlt, so bildlich stand mir alles vor Augen. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Roman noch einige Seiten mehr hätte, mich weiter am Leben der Charaktere teilhaben lässt, als mir nur den Blick auf diesen einen Tag zu gönnen.

Erinnert gefühlt habe ich mich auch an die Figuren aus den Theaterstücken Tschechows. Diese ganz eigene Grundstimmung aus Langeweile, Resignation, Bewegungslosigkeit auf der einen Seite und Hoffnung, Plänen und Träumen auf der anderen strahlt „Zukunftsmusik“ ebenfalls aus.

Was für mich persönlich nicht gut funktioniert hat, war der Windstoß an Surrealem, der spät im Roman recht unvermittelt auftaucht. Ich vermute, er steht sinnbildlich für ein sich auftun von Möglichkeiten, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, aber ich gehöre eher zu den Lesern, die alles vorbuchstabiert bekommen möchten. Mit Surrealismus kann ich nur selten etwas anfangen und das war keiner dieser Momente.

Gelesen wird die Hörbuchversion von Ulrich Noethen, dessen Stimme ich sehr mag. Er gehört allerdings zu den Vorlesern, die die einzelnen Charaktere nicht extrem ausmodellieren, wogegen in der Regel nichts spricht. Aber in diesem speziellen Fall wusste ich tatsächlich ein oder zwei Mal nicht, welche der Figuren gerade das Wort hatte. Doch das ist klagen auf hohem Niveau, auf jeden Fall ist es eine gelungene Einspielung geworden.

Fazit: ein lesenswerter Roman, sowohl sprachlich, als auch inhaltlich, dessen Einschränkungen alleine dem persönlichen Geschmack der Rezensentin geschuldet sind. Ich bin sicher, dass er seine Leser finden wird. Verdient.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für