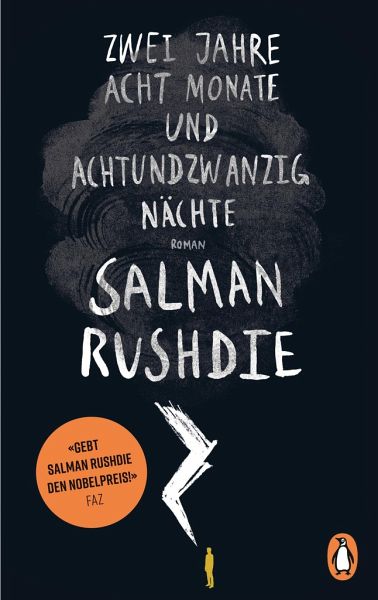

Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

10,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)Salman Rushdie, einer der großen Schriftsteller unserer Zeit, erzählt in seinem neuen Roman eine zeitlose Liebesgeschichte, die in einer Welt spielt, in der die Unvernunft regiert. Dabei lässt er Historie und Mythologie miteinander verschmelzen.Meisterhaft verwebt der Booker-Preisträger »ein intergalaktisches Supermärchen über den Krieg zwischen der Welt des Glaubens und ...

Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 »für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert.« (Aus der Begründung der Jury)

Salman Rushdie, einer der großen Schriftsteller unserer Zeit, erzählt in seinem neuen Roman eine zeitlose Liebesgeschichte, die in einer Welt spielt, in der die Unvernunft regiert. Dabei lässt er Historie und Mythologie miteinander verschmelzen.

Meisterhaft verwebt der Booker-Preisträger »ein intergalaktisches Supermärchen über den Krieg zwischen der Welt des Glaubens und der Welt der Vernunft« (DER SPIEGEL) und verwebt darin klassische Motive der morgenländischen Erzähltradition mit wichtigen Themen unserer Zeit - denn zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte ergeben tausendundeine Nacht.

Salman Rushdie, einer der großen Schriftsteller unserer Zeit, erzählt in seinem neuen Roman eine zeitlose Liebesgeschichte, die in einer Welt spielt, in der die Unvernunft regiert. Dabei lässt er Historie und Mythologie miteinander verschmelzen.

Meisterhaft verwebt der Booker-Preisträger »ein intergalaktisches Supermärchen über den Krieg zwischen der Welt des Glaubens und der Welt der Vernunft« (DER SPIEGEL) und verwebt darin klassische Motive der morgenländischen Erzähltradition mit wichtigen Themen unserer Zeit - denn zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte ergeben tausendundeine Nacht.

buecher-magazin.deDie Dschinn sind Wesen aus rauchlosem Feuer. Sie sind launisch und unberechenbar. Die weiblichen Dschinn sind noch rätselhafter und komplizierter. Im 12. Jahrhundert verliebt sich eine Prinzessin der Dschinn, Dunia, in einen sterblichen Mann, den Philosophen Ibn Ruschd. Ibn, ein Verfechter der Vernunft, führt einen Streit gegen den gläubigen islamischen Philosophen Ghazali - und legt damit den Grundstein für einen Kampf zwischen Gut und Böse, der Jahrhunderte später in der heutigen Wirklichkeit, in New York, stattfinden wird. Die vielen, über die ganze Erde verteilten Nachkommen von Dunia sind mittendrin, ohne sich ihrer übernatürlichen Kräfte bewusst zu sein. Salman Rushdie gelingt es auf eindrucksvolle Weise, die unterschiedlichsten Geschichten zu einem großen Ganzen zu verknüpfen. Dabei erzählt er fantasievoll, surreal und lustig, inspiriert von den Wundergeschichten Indiens und des Orients sowie den Märchen von "Tausendundeiner Nacht". Denn "Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte" ergeben genau das. Und wie Rushdie richtig bemerkt: "Wenn man eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt, erzählt man zugleich eine Geschichte über die Gegenwart."

buecher-magazin.deDie Dschinn sind Wesen aus rauchlosem Feuer. Sie sind launisch und unberechenbar. Die weiblichen Dschinn sind noch rätselhafter und komplizierter. Im 12. Jahrhundert verliebt sich eine Prinzessin der Dschinn, Dunia, in einen sterblichen Mann, den Philosophen Ibn Ruschd. Ibn, ein Verfechter der Vernunft, führt einen Streit gegen den gläubigen islamischen Philosophen Ghazali - und legt damit den Grundstein für einen Kampf zwischen Gut und Böse, der Jahrhunderte später in der heutigen Wirklichkeit, in New York, stattfinden wird. Die vielen, über die ganze Erde verteilten Nachkommen von Dunia sind mittendrin, ohne sich ihrer übernatürlichen Kräfte bewusst zu sein. Salman Rushdie gelingt es auf eindrucksvolle Weise, die unterschiedlichsten Geschichten zu einem großen Ganzen zu verknüpfen. Dabei erzählt er fantasievoll, surreal und lustig, inspiriert von den Wundergeschichten Indiens und des Orients sowie den Märchen von "Tausendundeiner Nacht". Denn "Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte" ergeben genau das. Und wie Rushdie richtig bemerkt: "Wenn man eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt, erzählt man zugleich eine Geschichte über die Gegenwart."