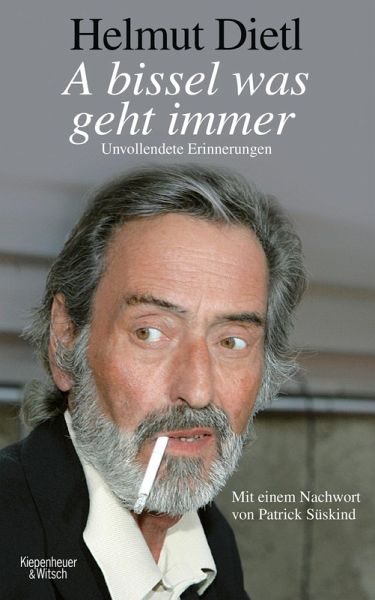

A bissel was geht immer (eBook, ePUB)

Unvollendete Erinnerungen

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,99 €**

18,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

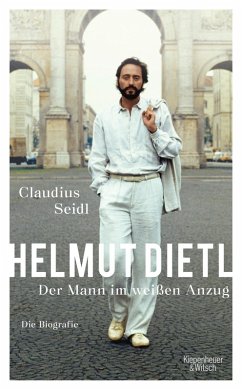

Helmut Dietls letzter Film ist dieses Buch Bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr hat der große Filmregisseur Helmut Dietl an seiner Autobiografie gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Buch, mit dem Helmut Dietl uns noch einmal überrascht - als exzellenter Schriftsteller. Brillant und auf genau die hintergründig-komische Art, die wir von ihm als Regisseur von »Kir Royal« oder »Rossini« kennen, erzählt Helmut Dietl hier über seine bayerisch-münchnerische Kindheit und seine Aufbrüche ins Leben. Da sind die Großväter, der eine Kommunist und KZ-Häftling, der andere Stummfilmstar. Da sind d...

Helmut Dietls letzter Film ist dieses Buch Bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr hat der große Filmregisseur Helmut Dietl an seiner Autobiografie gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Buch, mit dem Helmut Dietl uns noch einmal überrascht - als exzellenter Schriftsteller. Brillant und auf genau die hintergründig-komische Art, die wir von ihm als Regisseur von »Kir Royal« oder »Rossini« kennen, erzählt Helmut Dietl hier über seine bayerisch-münchnerische Kindheit und seine Aufbrüche ins Leben. Da sind die Großväter, der eine Kommunist und KZ-Häftling, der andere Stummfilmstar. Da sind die sich ewig bekämpfenden Großmütter. Ein undurchsichtiger Vater und eine tapfere Mutter, die sich für ihren Sohn aufopfert. Wir erleben ein Feuerwerk von Liebes-, Trennungs- und Reisegeschichten, seine turbulente Zeit bei den Feldjägern und die ersten Schritte in die Welt des Films an der Seite schillernder Figuren wie Elfie Pertramer oder Walter Sedlmayr. Vor allem aber ist dies eine Hommage an all die Frauen, die Helmut Dietl bereits als junger Mann verzaubert haben. Schon früh wird hier sichtbar, was Helmut Dietl sein ganzes Leben war: ein Mann, der die Frauen liebte. Selten sind die spießigen Fünfziger- und Sechzigerjahre und die frühen Gegenwelten der Schwabinger Boheme sokomisch und unterhaltsam geschildert worden wie in diesem Buch, das von seiner Frau Tamara Dietl herausgegeben wird. Mit einem Nachwort von Patrick Süskind.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.